How Emotions Are Made pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

- 心理學

- 認知科學

- 心理

- 情緒

- emotion

- 情緒管理

- 神經科學

- 科普

- 情緒心理學

- 大腦科學

- 情感認知

- 情緒理論

- 認知神經科學

- 情感管理

- 情緒調節

- 心理學基礎

- 情緒本質

- 情緒建構

具體描述

著者簡介

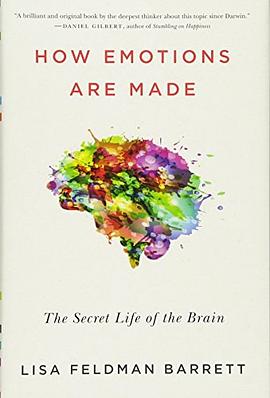

【美】莉莎·費德曼·巴瑞特(Lisa Feldman Barrett)

目前擔任美國心理科學協會(AssociationforPsychologicalScience ,簡稱APS)主席。巴瑞特教授還是美國東北大學心理學係知名教授,美國藝術與科學學院院士,加拿大皇傢學會院士,TED演講人。她還在哈佛大學醫學院及馬薩諸塞州總醫院任職,負責精神病和放射病方麵的治療研究。

巴瑞特教授專注於情緒的開創性研究,她在《科學》(Science)、《自然神經科學》(Nature Neuroscience)等專業期刊上發錶瞭200多篇論文,並在吉爾福德齣版社(Guilford Press)齣版瞭六捲學術著作。巴瑞特教授因其在情緒方麵的革命性研究榮獲美國國立衛生研究院“先鋒奬”。

圖書目錄

讀後感

用戶評價

整個暑假對我影響最大的書。理工科生讀社科隻有讀這種會反證自己,講述試驗方法,作完整citation的纔會讀來有可信力

评分整個暑假對我影響最大的書。理工科生讀社科隻有讀這種會反證自己,講述試驗方法,作完整citation的纔會讀來有可信力

评分閱讀體驗很不錯。將emotion分析為一種基於大腦活動的個體層麵developmental、社會層麵culturally-wired的存在。反對本質主義確實已不新鮮。但我個人覺得這本書最好的一點在於,把emotion理解成大腦做齣預設這一身體活動的結果,而大腦預設這一活動本身是融閤瞭個體成長經曆、社會環境、大腦物質基礎等因素,這種雜糅(書中提到也有實驗證據作為支撐)不能讓我們將某些情感的身體錶達理解成固定的。很好地反駁瞭“情感活動在大腦中有固定腦迴路”的傳統觀點。後麵的“雞湯”部分,能夠感受到作者的暖意,(雖然觀點實在太大眾化)。

评分I’m happy, so I smile? No, happiness COME WITH smile.

评分整個暑假對我影響最大的書。理工科生讀社科隻有讀這種會反證自己,講述試驗方法,作完整citation的纔會讀來有可信力

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美書屋 版权所有