具体描述

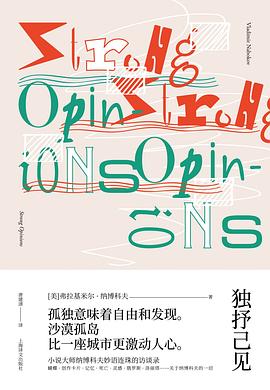

“孤独意味着自由和发现。沙漠孤岛比一座城市更激动人心。”

★ 小说大师纳博科夫妙语连珠的访谈录

★ 洛丽塔•蝴蝶•创作卡片•记忆•死亡•灵感•俄罗斯……关于纳博科夫的一切

★ 《巴黎评论》《花花公子》《时代》《纽约时报》BBC电台等知名媒体采访

★ 毒舌+迷人+睿智一如他的所有文字

《独抒己见》是解开二十世纪公认杰出的小说家、文体家纳博科夫文字迷宫的一把钥匙。选目很难得地几乎完全围绕他的自我:22则媒体访谈、11封致杂志编辑的信,14篇文论,包括在别的集子里很难摆放的昆虫学研究文章。从某种角度讲,选目编排就是一种声音,一种意见的申发。不同于纳博科夫其他的小说作品,本书为真正意义上的“自述”,纳博科夫在其中直接而鲜明地表达在小说中很少有机会呈现的观点和好恶。这些坚定意见的背后,是纳博科夫本人生活和思想颇为清晰的呈现,对深入了解纳博科夫的生涯及作品,读懂《洛丽塔》《微暗的火》《爱达或爱欲》……乃至俄国文学及美国现当代文学研究,具备重要意义。

正如英文书名“Strong Opinions”所体现的那样,全书闪耀着纳博科夫强烈的个人风格:迷人、刻薄、具有挑战性又令人忍俊不禁,一如他写过的其他文字。虽然访谈皆为书面访谈,却在来访者和受访者的观念角力之间产生了火花四溅的现场感,令人读来会心一笑。面对《巴黎评论》《花花公子》《时代》《纽约时报》BBC电台等知名媒体提出的刁钻问题,他谈及生活、文学、教育、电影以及其他种种主题:“洛丽塔”如何险些付之一炬;对蝴蝶怎样迷恋一生;什么是心目中最理想的旅行方式;翻译及创作艺术的终极标准是什么……他毫不理会那些读不懂他作品的庸众,乐于宰杀那些他不喜欢的文坛神牛,编造带有优雅谜底的谜语,将“纳氏毒舌”进行到底。

沙漠孤岛比一座城市更激动人心,纳博科夫如是说。从这本真正意义上的自述,读者得以踏上他脑海中那座险峻而美妙的精神岛屿,开始一段独一无二的旅程。

作者简介

弗拉基米尔•纳博科夫(1899-1977)

纳博科夫是二十世纪公认的杰出小说家和文体家。

一八九九年四月二十三日,纳博科夫出生于圣彼得堡。布尔什维克革命期间,纳博科夫随全家于一九一九年流亡德国。他在剑桥三一学院攻读法国和俄罗斯文学后,开始了在柏林和巴黎十八年的文学生涯。

一九四〇年,纳博科夫移居美国,在韦尔斯利、斯坦福、康奈尔和哈佛大学执教,以小说家、诗人、批评家和翻译家的身份享誉文坛,著有《庶出的标志》《洛丽塔》《普宁》和《微暗的火》等长篇小说。

一九五五年九月十五日,纳博科夫最有名的作品《洛丽塔》由巴黎奥林匹亚出版社出版并引发争议。

一九六一年,纳博科夫迁居瑞士蒙特勒;一九七七年七月二日病逝。

目录信息

访 谈

刊名不详(1962)

BBC电视台(1962)

《花花公子》(1964)

《生活》(1964)

纽约电视台13频道(1965)

《威斯康星研究》(1967)

《巴黎评论》(1967)

《纽约时报书评》(1968)

BBC—2台(1968)

《时代》(1969)

《纽约时报》(1969)

《星期天时报》(1969)

BBC—2台(1969)

《时尚》(1969)

《小说》(1970)

《纽约时报》(1971)

《纽约时报书评》(1972)

“瑞士广播”(1972?)

“巴伐利亚广播”(1971—1972)

刊名不详

《时尚》(1972)

刊名不详

致编辑的信

《花花公子》(1961)

《伦敦时报》(1962)

《交锋》(1966)

《星期天时报》(1967)

《交锋》(1967)

《新政治家》(1967)

《君子》(1969)

《纽约时报》(1969)

《时代》(1971)

《纽约时报书评》(1971)

《纽约时报书评》(1972)

文 选

论霍达谢维奇(1939)

萨特的尝试(1949)

弹奏古钢琴(1963)

对批评家的回答(1966)

《洛丽塔》和吉罗迪亚先生(1967)

论改写(1969)

周年日记(1970)

罗威的象征(1971)

灵感(1972)

鳞翅目昆虫学文选(存目)

雌性小灰蝶(1952)

谈克洛茨《野外指南》的一些失实(1952)

1952年在怀俄明捉蝴蝶(1953)

奥杜邦的蝴蝶、蛾及其他研究(1952)

L. C. 希金斯和N. D. 莱利(1970)

译后记

附 录

· · · · · · (收起)

读后感

时间爱好者能够在时间的构成中感到身心愉悦,感受“它的材料和绵延,它的褶子的下滑,它的灰雾般的不可碰触的状态,它的冷冷的延缓”。 时间是隐喻文化的流动媒介,是两次节奏性跳动之间的昏暗的空白和两次跳动之间的、有限的、无底洞似的沉寂;而不是跳动本身,跳动只囚禁时间...

评分你可能没听过说弗拉基米尔·纳博科夫这个名字,但是你很可能听说过《洛丽塔》——20世纪最惊世骇俗的小说之一,以及很长一段时间内,“洛丽塔”三字所代表的禁忌之恋。这部小说让纳博科夫名利双收,几乎一夜之间从文坛名流变成了褒贬参半的畅销书作者,却也饱受争议、毁誉参半...

评分“In fact I believe that one day a reappraiser will come and declare that, far from having been a frivolous firebird, I was a rigid moralist: kicking sin, cuffing stupidity, ridiculing the vulgar and cruel—and assigning sovereign power to tenderness, talen...

评分 评分你可能没听过说弗拉基米尔·纳博科夫这个名字,但是你很可能听说过《洛丽塔》——20世纪最惊世骇俗的小说之一,以及很长一段时间内,“洛丽塔”三字所代表的禁忌之恋。这部小说让纳博科夫名利双收,几乎一夜之间从文坛名流变成了褒贬参半的畅销书作者,却也饱受争议、毁誉参半...

用户评价

“问:您的生活是否达到了您年轻时的期望?答:十五岁时,我想象自己七十岁时是一个世界著名作家,一头白发,波浪起伏。今天我实际上成了一个秃头。”

评分如果时间很多,还是去读小说吧。如果没有时间,还是去读小说吧。在评论陀思妥耶夫斯基的时候,纳博科夫先生有扪心自问过自己的成就可曾能仰望陀思妥耶夫斯基的项背——如同一颗月球与恒星相比,这大概是恰当的对比吧。

评分「Strong opinions」读《说吧,记忆》的时候,我说我觉得纳博科夫是个很温柔的人,现在我要收回自己当初那个大胆的论断→_→

评分纳博科夫太好玩了,看学生采访他那篇就是一句句噎死你们文艺青年。“Q:您的生活是否达到了您年轻时的期望?A:十五岁时,我想象自己七十岁时是一个世界著名作家,一头白发,波浪起伏。今天我实际上成了一个秃头。”hhhhhh

评分“毒舌”+诙谐+巧思+兴趣爱好,666。这是纳博科夫的“花絮”,也可以看做是讲稿系列的延伸,是他的“人生讲稿”。从灵动的文学创作思想到在回答中渐渐显出具体形状的“一身美国肥膘”的胖老头,从表达对各作家一如既往的鄙视到与杂志编辑们有趣的交锋,这个老头跟随内心,只取悦自己,就像俄国人撤离阿拉斯加后,寂寥冰原上“鼓掌的海豹”,人踪难觅,仅有的生物还在瑟瑟发抖,但这正是它的快乐。爆(豹)笑中。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有