具体描述

深入反思西方现代哲学

区分经验世界与关系世界

关注不同主体的相遇和对话

思索生命中的重大问题

………………

※名人推荐※

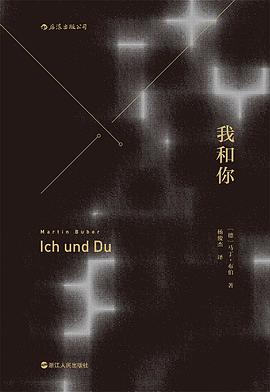

☆在当代中国学人的视野中,有个名字总是若隐若现地在人们的面前闪过。人们似乎知道他,但似乎又不太了解。他就是马丁·布伯,当代最重要最有影响的犹太宗教哲学家。布伯的关系本体论是要在西方哲学中重建永恒之你这个维度,他认为只有这样才能寻找到存在意义之源泉,才能抑制膨胀的自我,才能正确对待世界。

——孙向晨,复旦大学哲学院教授、院长

☆1923年,马丁·布伯发表了他的小书《我和你》。这是本很有趣、很重要的书,他的理论的根据说明了他的实存(存在)主义的倾向。布伯的思想着重指出“你”的关系的本源性,而把“你”向“他”的转化视为疏远化、对象化、客观化的必然趋势。“你”的关系才是基础的,它是文明的根基,但又是文明所揭示的,是文明所养育、维护的。

——叶秀山,中国社会科学院哲学所研究员

☆布伯所开辟的沉思图景是如此丰富,至今还如此新颖,以至造成了这种可能,使某种意义的视野至少在开始的时候,从开拓者所指示出的小路的角度,并不总被看到。这就是与事件相遇本身,就是在对话中来自自身的思想喷发,而远非理智的认知。

——列维纳斯(Emmanuel Levinas),法国当代著名哲学家

………………

※内容简介※

《我和你》通过探讨“我和你”与“我和它”两种关系范畴,区分出经验世界与关系世界,对西方近代以来的哲学进行了深入的反思。“我和你”的关系存在于两个能动的主体之间,不是主体对客体的认识,而是两个主动主体的相遇和对话。本书观点对人文社科各个领域都产生了广泛深刻的影响。

作者简介

马丁·布伯(Martin Buber, 1878—1965),生于奥地利,犹太宗教哲学家、翻译家、德语文体大师。著述领域包含犹太神秘主义、社会哲学、圣经研究、宗教现象学等。布伯的哲学关注人与其他事物的“相遇”或“对话”。《我和你》是表达其哲学观点的代表作。

目录信息

读后感

从2018年起,读过的好书都准备写个书评,看过的好电影都要写个影评。这里“好”的定义是我评分在四星及以上。一来是整理自己的思路和心得,二来是与大家共享好的信息。 《我与你》是我2018年读的第一本好书。 作者马丁·布伯是德国著名的宗教哲学家。所谓宗教哲学,意指用哲学...

评分名副其实的好书。此书的德文版发表于1923年,主题却是今天学术圈中反复讨论的问题——关系。翻译得很好,语言简洁又充满了哲学味道,引来阵阵思考。第一次借到的是三联书店1986年的版本,黄黄的书页中印下了时光的记忆,读起来很有怀旧的感觉,等到看2002版的时候,就没有这么...

评分认识这本书,是因为我喜欢的几个大腕——欧文·亚龙、朱瑟琳·乔塞尔森、肯·威尔伯——都在他们的书中援引到这本书及其作者:马丁·布伯。 译者大概是老派的知识分子,文风喜带着古意的华丽雄壮。作者谈的是相遇,然而透过这本书与作者的精神相遇,已不是件...

评分我们讨论爱,也就是说到“我与你”的关系。“我与你”,是直接的面对、聆听和交流,与第三者无关。讨论的对象,可以是至高的上帝,也可以是爱情。 最近的枕边书就是这本马丁.布伯的《我与你》。马丁.布伯,这位在西方被公认为“当代最伟大的思想家之一”的人物,这位20世纪最...

评分布伯的行文风格既有海德格尔式的艰辛晦涩,思想又有舍斯托夫之神韵。同时他认为尼采是以其独特的方式忠实于实在。书中两次提到尼采,对尼采的评价似乎不低。 在“它”之世界,因果性君临一切。因果性在“它之”世界具有无限统摄力。------p70. 这句让我想起舍斯托夫所指2×2=...

用户评价

在关系中看见人,成为人

评分杰作!把我的很多想法串联起来。

评分完全没看懂。。

评分杰作!把我的很多想法串联起来。

评分已购。第二次读,新译本,这本书对我而言就是一个巨大又迷人的谜!每一个单个的“你”都是向永恒的“你”所做的一次眺望。人们用很多名字来呼唤他们的永恒的“你”。即使有谁觉得神的名字羞涩不能出口,甘愿妄想自己就是无神的,但当他带上他整个已顺从的生命,呼唤他生命的那个“你”,他就是在呼唤神。世界与我相互包括。“你”的关系使我脱离世界,为了把我同世界又结合起来。人渴望能够持续地在时间和空间里把神拥有。人不愿意停在语言不能形容的状况中对意义作确认,而更愿意把这确认铺开来看,看成某个能够一次又一次,不断感觉到、触碰到的东西,变成一个在时间方面空间方面都没有缝隙的连续体,在任何一个时间点任何一个环节都会给人的生活带来保障。人能够遇上与神相遇这种事情,不是因为满心只想着神,而是因为依托着世界,把意义印证出来了。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有