具体描述

人無法兩次踏上同一片河水,因為江河日下,

但當代人卻可以兩次踏上同一座江城,因為何偉。

一個小城的故事,

一部中國人都未能體察的底層心態史,

在中國,一切堅固的都將灰飛湮沒。

繼《尋路中國》、《甲骨文》之後,

《消失中的江城》重新浮現。

古希臘哲人赫拉克利特斯(Heraclitus)說:「人無法兩次踏上同一片河水」,因為江河日下,水會流動,當下的時光也會消逝。但當代人卻可以兩次踏上同一座江城,因為何偉曾在揚子江上生活,費時兩年書寫四川涪陵。在幽緩的時光流程中,在變動劇烈的城鄉景觀內外,何偉依江而居,感受與學生和涪陵人相處的日常點滴,書寫出一部連中國人自己都未能體察的心態史和底層故事。

1996年夏天,27歲的何偉抵達中國長江邊上的一個小城:涪陵,以和平工作團(Peace Corps)的身分在當地的學院教兩年的書。自1949年以來,當地人就未曾有過美國人在此生活的明確記憶,縱使何偉的姓名極為常見,但他仍是這座四川江城數一數二的外來陌生人。原以為這將是一個平靜的兩年,何偉卻發現他闖入了一個與他的文化和個性全然不同的社會之中。

「這趟航程就像一個夢,夢裡盡是安靜的河流、滿是迷迷糊糊入睡的乘客的艙房,以及從幽暗的長江升起的城市燈光。而涪陵就像一個暫時打斷這場夢的地方。」------何偉

作者简介

何偉

作者 何偉 Peter Hessler

出生於密蘇希里州哥倫比亞市,普林斯頓大學主修英文和寫作,牛津大學英國文學碩士。1996-1997年他以「和平工作團」身份在四川涪陵教書,自2001年起才成為《紐約客》首位駐中國記者,在此之前他只是《華爾街日報》駐北京辦公室負責剪報。新世紀開始,他也是《國際地理雜誌》、《華爾街日報》和《紐約時報》的長期撰稿人,保持著自由作家的身份。

何偉是全球著名的旅遊觀察者,他也多次獲得美國最佳旅遊文學獎。他所著《甲骨文》曾入圍2006年美國國家圖書獎非小說類最佳作品,《尋路中國》則獲得2010年度經濟學人、紐約時報等好書獎。這兩本書和他根據涪陵兩年所寫成《消失中的江城》(奇里雅瑪Kiriyama環太平洋圖書獎)構成了他1996-2007十年的「中國三部曲」。

2010年,何偉來到埃及,學習阿拉伯語,參與當地的生活。我們相信不久就會看到他的新作。而他預告在五年後再度回到中國,繼續書寫新的中國傳奇。

Peter Hessler

吳美真

譯者 吳美真

雲林虎尾人,政治大學西洋語文學系畢業,紐約大學英美文學博士班肄業。曾任大學兼任英文講師及國內多家出版公司譯者,譯作包括《美德書》、《鋼琴師》、《微物之神》、《大洋洲的逍遙列島》等近七十本,近年來一直為基督教以琳書房譯書。

目录信息

推薦序 看中國的另一隻眼 南方朔

推薦序 難忘的江城過客 李雪順

作者原序 回到涪陵

作者新序 重新踏上長河

作者說明

第一部

第一章 順流而下

城市

第二章 有中國特色的莎士比亞

插旗山

第三章 跑步

白鶴樑

第四章 三峽大壩

烏江

第五章 鴉片戰爭

白山坪

第六章 暴風雨

第二部

第七章 夏天

神父

第八章 中國人的生活

老闆

第九章 錢

老師

第十章 春節

土地

第十一章 又是春天

長江

第十二章 逆流而上

附錄:認識何偉

· · · · · · (收起)

读后感

【汗,翻页电梯】http://book.douban.com/review/5331789/?start=100 1996年至1998年间,那个叫彼得•海斯勒的“蓝眼睛”美国人,来到了中国重庆附近、长江边上的小城涪陵,在那儿的涪陵师专,做了一名外教,他还给自己取了中文名字叫何伟,不久,他写了一本书叫《江城》来...

评分读《江城》的时候,想起两组摄影,骆丹的318国道系列和严明的大国志。在初初看这两组摄影时,会有轻微不适,好像自身是局外人,他们镜头里的中国不再是我熟知的那个国度,更像是异次元空间,荒诞,充斥着各种象征和反讽,如果硬要用一个标准性的词来定性,应该是魔幻现实主义。...

评分彼得•海斯勒(中文名何伟,1969-)很早就有成为作家的梦想。他先在普林斯顿大学修文学,1992年获得罗德奖学金后赴英国牛津大学深造。1996年他作为“和平队”( The Peace Corps)队员到中国涪陵支教。这次支教还有两个更实际的目的:第一是体验生活,让写作才华在一个陌生...

评分彼得•海斯勒(中文名何伟,1969-)很早就有成为作家的梦想。他先在普林斯顿大学修文学,1992年获得罗德奖学金后赴英国牛津大学深造。1996年他作为“和平队”( The Peace Corps)队员到中国涪陵支教。这次支教还有两个更实际的目的:第一是体验生活,让写作才华在一个陌生...

评分【汗,翻页电梯】http://book.douban.com/review/5331789/?start=100 1996年至1998年间,那个叫彼得•海斯勒的“蓝眼睛”美国人,来到了中国重庆附近、长江边上的小城涪陵,在那儿的涪陵师专,做了一名外教,他还给自己取了中文名字叫何伟,不久,他写了一本书叫《江城》来...

用户评价

何伟用大量的闲笔耐心细致地白描90年代中一个江滨小城的生活和人情世故。从他的叙述中我们可以看出,那时的何伟对中国的理解还是带着明显的生疏,正如他在书中写到的有距离地去观察周围的事物。然而正是这种陌生感,让我们能更清醒地去审视他笔下一幕幕我们平时觉得再熟悉不过的场景

评分从网上下载到的简体中文版,估计是删减过的,页码少了百余页,先看起。

评分满篇的困惑背后,我分明读出了一丝倨傲和狂妄。译者的括弧注释画蛇添足。

评分曾经不止一次向人推荐何伟这个美国人写的中国三部曲,他对底层民生的入微刻画和对当代中国的特殊感情,都在他这三部大书里。虽然江城和寻路中国都有大陆简体版问世,但我还是坚持到只读台版,追求那种完整无缺的感受。

评分結尾說:“他也會很好的,他們大多數人都是這樣。他們堅強、可愛、滑稽而憂傷,那樣的人總是能夠從困境中挺過來。他們未必有金色時光,但也許就因為這樣,他們不容易凋零。”何偉是對的,他看出了中國人能承受,會應變,去他媽金色黑色只管沒心沒肺活下去。

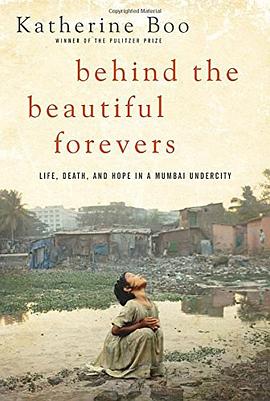

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有