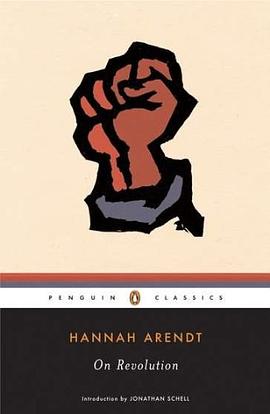

On Revolution pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

- 汉娜·阿伦特

- 政治哲学

- HannahArendt

- 政治学

- 革命

- 阿伦特

- Philosophy

- 哲学

- 政治哲学

- 革命

- 政治思想

- 历史

- 社会学

- 政治

- 哈纳·阿伦特

- 20世纪哲学

- 权力

- 暴力

具体描述

Tracing the gradual evolution of revolutions since the American and French examples, Arendt predicts the changing relationship between war and revolution and the crucial role such combustive movements will play in the future of international relations.

作者简介

HANNAH ARENDT was born in Hanover, Germany, in 1906, fled to Paris in 1933, and came to the United States after the outbreak of World War II. She was the editorial director of Schocken Books from 1946 to 1948. She taught at Berkeley, Princeton, the University of Chicago, and The New School for Social Research. Among her other books are The Human Condition, On Revolution, and The Life of the Mind. She died in 1975.

目录信息

读后感

【按语:在《论革命》中,阿伦特藉着分析法美革命传统申明了自己的共和主义政治理解,其思想框架完全为《人的境况》所界定。《论革命》在政治自由与幸福之间的严格划界、过强的共和主义色彩或许意味着某种僵化;引用的海德格尔式的“开端”概念欠缺形而上学的澄清,也未能辩护...

评分 评分如果单单就法国大革命而言,阿伦特的论证显然不算是整个政治史和正统历史学家的论证中最为出彩的。阿伦特的论证思路依据的基本上的托克维尔的两条路线。但是,作为一个亲历二战的德国犹太裔哲学家,不得不说,阿伦特所思考的问题远不仅仅是革命本身。从当下的立场出发,法国大...

评分【按语:在《论革命》中,阿伦特藉着分析法美革命传统申明了自己的共和主义政治理解,其思想框架完全为《人的境况》所界定。《论革命》在政治自由与幸福之间的严格划界、过强的共和主义色彩或许意味着某种僵化;引用的海德格尔式的“开端”概念欠缺形而上学的澄清,也未能辩护...

评分阿伦特对公共自由与私人幸福之间尖锐区别的分析鞭辟入里。 公共自由与权力忧乐与共,阿伦特所指的权力,并非终极手段是暴力的支配或统治,而是人们联合在一起,作出承诺并自我约束,共同决策和行动,建设栖居其中的城邦和家园。 她关注社会问题对革命的“侵扰”。叛乱的目的是...

用户评价

革命不是政治手段的唯一途径,谋取生存权利并非一定会导致暴力革命。反之亦然,暴力革命也不会总是以生存权利作为借口。《论革命》中的阿伦特对技术的理解也很肤浅,技术能代替政治手段作为人类解放的途径么?即便是当时估计也没几个人会说是,解放劳动力的技术革命基本都会伴随社会组织架构的动荡。《论革命》中的“伪善”貌似跟她在《人的境况》的“公众领域施行的善”貌似也不能画上等号。

评分两个月前读完,称的上经典,但阿伦特自己的政治哲学影响了她对革命的看法,这点不知道是否影响本书的历史评价。

评分Revolution and counterrevolution. Establishment and Spirit.

评分阿伦特要的“法律面前人人平等”意义上的政治的“自由”确实在古希腊,但不在罗马,更不在美国。理解“革命”而不讲自然法不是厚道的做法。接下来只剩下阿甘本抓着人兽之变大做文章。

评分英文中文都看不懂。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有