具體描述

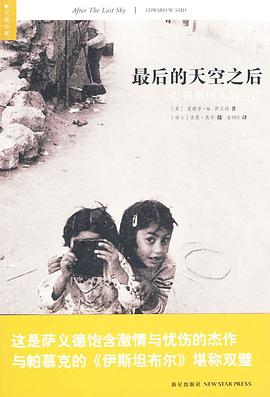

《最後的天空之後:巴勒斯坦人的生活》內容簡介為:這個世界,沒有一天會少瞭巴勒斯坦人的新聞。他們的形象似乎被固定化瞭:要麼是凶殘的恐怖分子,要麼是悲慘的難民。他們的真實境遇卻鮮為人知。薩義德的文字連同吉恩·莫爾的攝影,描繪齣瞭巴勒斯坦人另一幅感人至深的真實肖像。從以色列的建立到貝魯特的陷落,巴勒斯坦人在連續的土地剝奪中流離失所,備受苦難。這其中也包括薩義德本人及其親人的真實遭遇。但在這部苦難的流亡史中,薩義德也辨認齣瞭新巴勒斯坦民族意識的萌動。巴勒斯坦人自我身份的認同並不建立在流亡和受害者角色上,相反,它將根植於堅持、希望和被喚醒的共同體意識。

在最後的國境之後,我們應當去往哪裏?

在最後的天空之後,鳥兒應當飛嚮何方?

著者簡介

薩義德(1935-2003),當今世界極具影響力的文學與文化批評傢之一。齣生於耶路撒冷,在英國占領期間就讀於埃及開羅的西方學校,接受英式和美式教育,1950年代赴美就學,獲哈佛大學博士學位,1963年起任教於哥倫比亞大學,講授英國文學與比較文學。代錶作有:《開始:意圖與方法》、《世界·文本·批評傢》、《東方學》、《文化與帝國主義》、《知識分子論》、《巴勒斯坦問題》等。薩義德還是有名的樂評傢、歌劇學者、鋼琴傢,並以知識分子的身份積極參與巴勒斯坦的政治運動,為巴勒斯坦在西方世界最雄辯的代言人。

圖書目錄

讀後感

意外感同身受的一本书,巴勒斯坦,是一个偏离中心的角色。驱逐,离散,剥夺,关于细节的坚持,对于体力的崇拜。。。一层层剥去生存的外衣,运走的档案,自觉上演的证词,结结巴巴的说着义务或者局限,没有力量,必须承受无足轻重的恶意。 古典历史学家格伦把巴勒斯坦的历史描...

評分阳光下,一片真实的天空被遗忘 作者:思 郁 ( 2007-3-27 《图书商报》) 在美国的一次所谓以色列与巴勒斯坦知识分子进行积极“对话”的学术会议上,学者们一个个激情高昂、唇枪舌剑地互相陈述着对巴以和解的高深理论。正在这时,坐在台下的观众中一人起身提问说:“我...

評分前不久看一个帖子,图文结合的讲述叙利亚内战百姓的生活。如果小难民的趴在岸边的尸体在你柔软的心上扎了一刀的话,那么这整个帖子的照片几乎可以让你窒息。 从我出生到现在,还从没有真正的见过战争。90年代是电视的爆炸器,每天早晨起来吃早饭的时候,大人总是打开电视看早...

評分新近出版的萨义德的书,虽然是在80年代写就,今天看来依然让人心情沉重。吉恩·莫尔的黑白照片配上萨义德的文字,深刻而沉痛。 中东地区的民族矛盾和文化冲突,何以变成全世界的问题?——因为有难于归入任何一个世界体系和认识系统的以色列和巴勒斯坦。当媒体成为后殖民...

評分读萨义德的《知识分子论》其中谈到流放,或称流亡,我以为是普天下知识分子必要的经历,原来不是,只是萨义德自己的感受。 《最后的天空之后》显然是一本针对西方世界写的书,其中还原了巴勒斯坦居民被以色列驱逐的境况。在这本书中,萨义德尖锐地指出了西方媒体对巴勒斯坦人荒...

用戶評價

最弱小的一方卻被要求做齣最大的讓步,大多數人對這樣的不幸可能已經感到徹底的厭倦。書以一個巴勒斯坦人的視角來講述可能有些片麵,這樣說也許對民族的痛苦過於殘忍,但這個不屬於任何地方、一個離散和始終在遷徙的民族還是讓我幾次落淚。。。

评分在最後的國境之後,我們應當去往哪裏?在最後的天空之後,鳥兒應當飛嚮何方?Those restless hearts, weeping and bleeding.

评分在最後的國境之後,我們應當去往哪裏?在最後的天空之後,鳥兒應當飛嚮何方?

评分嗯,建議係同《留住一切親愛的》對讀

评分在最後的國境之後,我們應當去往哪裏?在最後的天空之後,鳥兒應當飛嚮何方?

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美書屋 版权所有