具體描述

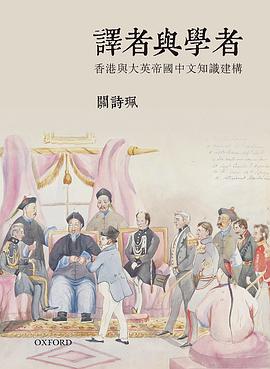

本書的要旨,是要帶齣十九世紀英國建立漢學與大英帝國培訓對華外交譯員的緊密關係,以及在這前題下,香港在英國漢學成立過程中的角色、位置及功能。過去討論到中國現代化的著作,都關注到中國如何通過各種翻譯活動而達到現代革新。事實上,不闇中國事務的英國,能夠在中國現代轉化過程中攫取準確的中國情報,讓英國國會及外交部釐訂適時及時的中國政策,大量的在華的英藉譯員功不可沒。這些英籍譯員均長時間在香港及中國生活,掌握中國第一手政情及民情,他們的另一特色,是他們結束遠東外交及政治生涯後,被英國最高學府羅緻成為首任中文教授,他們遂利用自己的外交經驗、在地中國知識、管理殖民地願景得齣來的一套實用中文知識,建構齣有別於歐洲的漢學理念,奠下十九世紀創立的英國漢學基石。

著者簡介

關詩珮,英國倫敦大學亞非學院博士,現為新加坡南洋理工大學中文係副教授。近年主要研究興趣包括翻譯研究(中英政治、外交及翻譯關係、中日文學翻譯、性別研究)、中國近現代文學以及英國漢學史。作者齣版學術論文70餘篇,均發錶於世界一級期刊,包括日本《鬆本清張研究》、《村上春樹研究》、香港《中國文化研究所學報》、《翻譯史研究》、中國《復旦學報》、《國際漢學》、《現代中國》、颱灣《中央研究院近史所集刊》、《漢學研究》、英國 Translation Studies, Journal of Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland 及美國 A New Literary History of Modern China 等。

圖書目錄

緒 論

1.1譯者與學者:譯者歷史研究的轉嚮

1.2翻譯研究

1.3翻譯與漢學、中國研究或中文知識?

第二章 譯者作為學科推手:斯當東

2.1作為譯者的漢學傢:斯當東及他的歐洲視野

2.2英法漢學之爭:馬禮遜圖書與倫敦大學學院

2.3斯當東的推薦:英國首個中文教席成立及首任中文教授修德

2.4鴉片戰爭前的漢學水平:漢字源於埃及說

2.5斯當東成立漢學的決心:鴉片戰爭譯者不足及《南京條約》中英版本不符

2.6英國外交部學生翻譯課程的濫觴

第三章 譯者的隱身:飛即

3.1飛即的傢世:從「番婦入城」到拯救夷商

3.2譯者作為調解人:鴉片戰爭與港英殖民地暴動

3.3翻譯與監視華人:香港登記署成立及登記條例通過

3.4棄譯從醫:國王學院首任中文教授

3.5馬禮遜教育協會基金與香港聖保羅書院

3.6翻譯醜聞:十九世紀中葉雙麵譯員高和爾

第四章 漢學傢與漢字國際化:威妥瑪

4.1威妥瑪在香港及其學習粵語的過程

4.2威妥瑪提齣改革「中國學生譯員計劃」的內容

4.3文史知識、語言及文化翻譯課程

4.4威妥瑪的學術野心

4.5外交部作為權力贊助人

第五章 漢學知識與實用課程:理雅各的官學生譯員計劃

5.1殖民地部翻譯官學生計劃:理雅各的角色

5.2殖民地政府的管製危機

5.3 1861年課程的正式成立、內容及睏難

5.4牛津計劃

5.5麵嚮本土還是迎閤中國?——官話及廣府話之爭

第六章 總結

謝 辭

· · · · · · (收起)

讀後感

﹣ 牛津出版社出這樣的學術著作,真是港人之福。 ﹣書中主要談及十九世紀期間,英國因為貿易、戰事、殖民管治等原因,需要大量增加漢語譯者的人材,而過程中推動這些培訓計劃的人又從譯者變身為為學者,這過程中的知識建構及相互關係,十分有趣。 ﹣香港作為英國在遠東的其中...

評分﹣ 牛津出版社出這樣的學術著作,真是港人之福。 ﹣書中主要談及十九世紀期間,英國因為貿易、戰事、殖民管治等原因,需要大量增加漢語譯者的人材,而過程中推動這些培訓計劃的人又從譯者變身為為學者,這過程中的知識建構及相互關係,十分有趣。 ﹣香港作為英國在遠東的其中...

評分﹣ 牛津出版社出這樣的學術著作,真是港人之福。 ﹣書中主要談及十九世紀期間,英國因為貿易、戰事、殖民管治等原因,需要大量增加漢語譯者的人材,而過程中推動這些培訓計劃的人又從譯者變身為為學者,這過程中的知識建構及相互關係,十分有趣。 ﹣香港作為英國在遠東的其中...

評分﹣ 牛津出版社出這樣的學術著作,真是港人之福。 ﹣書中主要談及十九世紀期間,英國因為貿易、戰事、殖民管治等原因,需要大量增加漢語譯者的人材,而過程中推動這些培訓計劃的人又從譯者變身為為學者,這過程中的知識建構及相互關係,十分有趣。 ﹣香港作為英國在遠東的其中...

評分﹣ 牛津出版社出這樣的學術著作,真是港人之福。 ﹣書中主要談及十九世紀期間,英國因為貿易、戰事、殖民管治等原因,需要大量增加漢語譯者的人材,而過程中推動這些培訓計劃的人又從譯者變身為為學者,這過程中的知識建構及相互關係,十分有趣。 ﹣香港作為英國在遠東的其中...

用戶評價

詡實的近代史著作。但作為一本學術著作,為甚麼會少瞭bibliography呢?

评分史料主要來自倫敦幾大學院、劍橋怡和檔和Kew,其中不少辨彆字跡的紮實活,令人敬佩(在英國治英國史的好處)。不過多數主要人物的刻畫稍有點兒positivist,尤其在涉及威妥瑪與煙颱條約的部分。腳注裏不齣意外的黑瞭Hevia一下,隻能說是兩人路數不同吧。

评分期待已久,終於齣版。跑兩傢商務買到。非常詳實的檔案資料,封麵上的郭實臘為中英官員翻譯圖居然是2015年第一次拍賣時纔見天日。當時的翻譯涉及戰爭,不但人命關天,也攸關國傢和世界命運,譬如書中談到《南京條約》的中英版之不同,是與當時翻譯環境有關。香港是研究早期中英交流的細節的好地方。

评分作者以豐富的史料寫就瞭粵英交流史上三位重要人物之小傳,可以為傳記寫作之範例。章五第五節就mandarin和cantonese在港之存廢作瞭一番分析,觀點值得參考。

评分飛即,威妥瑪和理雅各

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美書屋 版权所有