具体描述

2016年春节前夕,一篇名为《一个农村儿媳眼中的乡村图景》的文章,以一个农村儿媳的视角,记述了生活在湖北农村的婆家三代人的命运变迁,引发了全国乡村问题大讨论。借此契机,作者黄灯将十三年来未中断的乡村书写重新结构、写成此书,详细记录了婆家、自己家、外婆家所在的三个村庄家族的人世浮沉。黄灯对自己亲人真实、详尽、深入的记录和剖析,为国人思考乡村问题、中国社会问题,提供了宝贵的样本。

黄灯在书中展现的三个村庄——丰三村、凤形村、隘口村,横跨湖南、湖北两省,尽管彼此看似毫无关联、相距遥远,但生活于此的亲人因为拥有共同的“农民身份”,他们面对的挑战和危机几乎如出一辙。在三十年来的社会转型过程中,现代性裹挟城市的面具,彻底渗透到村庄、渗透到生活于此地人群。黄灯借由亲人的遭遇,试图展现出身为农的亲人和命运抗争的复杂图景,追问中国村庄的来路与去向,也借此袒露内心的不解与困惑。在黄灯笔下,乡村不再是寄寓乡愁的载体,而是一个知识分子倾其智识、关怀于其中的“问题的场域”——凸显真相、直面问题、寻找可能。

作者简介

黄灯,女,湖南汨罗人。2002年毕业于武汉大学中文系,获硕士学位;2005年毕业于中山大学中文系,获博士学位;现任教于广东金融学院。主要从事文学批评和文化研究,业余写作随笔,曾获2016年《十月》杂志“琦君散文奖”。个人微信公众号:黄灯记。

目录信息

第一章 嫁入丰三村

一 一个农村儿媳眼中的乡村图景 003

二 我的婆婆和继父 024

三 兄弟姐妹的生存轨迹 046

四 第三代的出路:打工记之一 070

五 在惯性中滑行的生存 106

第二章 生在凤形村

一 故乡:现代化进程中的村落命运 125

二 素描:村庄里的亲人 152

三 出租屋里的叔叔辈:打工记之二 162

四 堂弟、表弟的隐匿青春:打工记之三 184

五 蹲守村庄的父亲 211

第三章 长在隘口村

一 村庄文化的根及80年代的日常生活 235

二 活力与隐忧,村庄当下的精神面影 260

三 我的同龄表兄妹:打工记之四 271

四 二舅眼中的村庄变迁 298

结 语 如何直面亲人 32

后 记 跨越时空的乡村书写/黄灯 339

回望我家三代农民/杨胜刚 347

附 录 书中主要人物关系表 357

2006—2016年访谈明细 361

· · · · · · (收起)

读后感

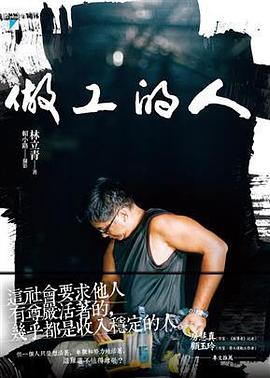

近年来,中国在“城市化”的道路上越走越快,成千上万的农村人口涌向城市,而这里面却有明确的区分:有的人是到城市打工,住在城中村脏乱的环境里,生活窘迫;有的人则通过考学这一途径实现了个人转变和逃离。《大地上的亲人:一个农村儿媳眼中的乡村图景》的作者黄灯是后者。 ...

评分(本文为《大地上的亲人:一个农村儿媳眼中的乡村图景》序言,原题为《用文字重建与亲人之间的精神关联》) 《大地上的亲人》终于出版了,本书讨论的核心问题为:在近三十年刺眼的乡村书写中,如何与同呼吸、共命运的亲人建构一种文化上的关系?这种追问是中国知识界无法回避...

评分 评分大地上的亲人,这本书是时隔一年才读完的。中间因为文字里的沉重,又与我的家乡有投射性的描述,不忍读下去。再次拿起这本书,也是因缘际会,简短地写一下读完后内心的感受吧。 写书目的,作者黄灯在自序中说到:“本书试图用文字重建与亲人的精神联系。” 重建联系,意味着之...

评分用户评价

学理性和情感性并有的乡村观察。每次读来沉重,但总有代入感。以及原来黄灯老师也是文学人。

评分一篇巨幅公号文。。。谈不上学术性和分量。PS:非常不喜欢这种把爸爸妈妈公公婆婆哥哥姐姐弟弟妹妹嫂子侄子儿子孙子拿来做所谓的“研究”样本的写作思路。“非虚构文学”,“乡村图景”书写的门槛也别太低了。

评分不是非虚构,幸好不是非虚构。

评分一篇巨幅公号文。。。谈不上学术性和分量。PS:非常不喜欢这种把爸爸妈妈公公婆婆哥哥姐姐弟弟妹妹嫂子侄子儿子孙子拿来做所谓的“研究”样本的写作思路。“非虚构文学”,“乡村图景”书写的门槛也别太低了。

评分很详实的家族史,但是对乡村面貌变迁逻辑的分析着墨较少。关于(复兴传统文化活动激发共同历史记忆重建乡土社会联结)的解读很有趣。如果暂时彻底忘掉城市化/产业聚集效应以及相应的效率生产力至上的话语,沉浸并满足于乡土传统带来的慰籍并以此抗衡势不可挡的城市化进程也未尝不是一种选择。但选择之所以称为选择,农村居民就必须要有选择的余地。一边守着户籍制度通过差异对待在流动人口身上褥羊毛,一边又要复兴乡土传统从而让农村居民对乡村生活产生意义感,那这种执政逻辑听起来就有点像给养猪场装个空调,让猪好过一点免得闹事,然后能不能不做火腿肠,其实还是免谈的。最后,如果考虑到这个传统以前就是同一茬人砸掉的,那这事儿就更不可描述了。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有