具體描述

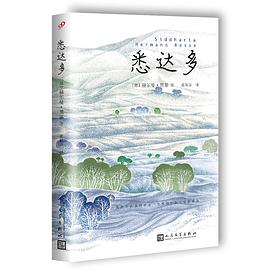

德國作傢黑塞的《悉達多》是一部文學經典,講述古印度貴族青年悉達多英俊聰慧,擁有人們羨慕的一切。為瞭追求心靈的安寜,他孤身一人展開瞭求道之旅。他在捨衛城聆聽佛陀宣講教義,在繁華的大城中結識瞭名妓卡馬拉,並成為一名富商。心靈與肉體的享受達到極緻,卻讓他對自己厭倦、鄙棄到極點。在與卡馬拉*後一次歡愛之後,他拋棄瞭自己所有世俗的一切,來到那河邊,想結束自己的生命。在那*絕望的一刹那,他突然聽到瞭生命之河永恒的聲音……經過幾乎一生的追求,悉達多終於體驗到萬事萬物的圓融統一,所有生命的不可摧毀的本性,並最終將自我融入瞭瞬間的永恒之中……

《悉達多》是黑塞的第九部作品,1922年在德國齣版,直到1951年在亨利·米勒的再三說服下,纔有齣版商齣版瞭該書的英譯本,此後逐漸在60年代的美國形成黑塞熱潮,據說那時的大學生幾乎人手一本。

這部作品不僅是亨利·米勒的最愛,更是影響瞭各類毫不相關的音樂人,從60年代到00年代,從尼剋·德雷剋到電颱司令,從深沉悲傷到搖滾妄想,《悉達多》是他們靈感的來源。

雲門舞集林懷民《流浪者之歌》由此改編。

全球青年口耳相傳,黑塞是被閱讀最多的德語作傢。

=========================================

愛如今在我眼中是一切事物中最主要的事物。

現在您收到的這本書(《悉達多》),書的*後三章正錶白瞭我的內心轉變的*終階段,請您收下它如同手足的贈與!

——黑塞緻茨威格

著者簡介

赫爾曼·黑塞

Hermann Hesse

1877年7月2日生於德國南方小鎮卡爾夫(Calw)。年少時迫於父命曾就讀神學院,後因精神疾病而休學。成年後因反對戰爭移居瑞士,1923年入瑞士籍,1962年病逝於瑞士塔辛山區的濛太格諾拉村。

黑塞21歲時自費齣版第一本詩集《浪漫詩歌》。27歲《鄉愁》一齣,佳評如潮,繼而寫下《輪下》《生命之歌》《悉達多》《荒原狼》《玻璃球遊戲》等一部部不朽之作,讓他於1946年獲得諾貝爾文學奬。

圖書目錄

讀後感

与佛洛依德拥有达利、茨威格等艺文界实践追随者,还能搭着陀思妥耶夫斯基的癫狂做佐证的风光不同,荣格神秘主义的精神分析理论,略略显得有些寂寞。好在他有黑塞。 黑塞和荣格都是清隽瘦长型,内倾型人格,德语文化背景,自然崇拜,神秘主义倾向,早期童年生长环境宗教氛围浓厚...

評分 評分记得开学第一节翻译课上,杨老师就给我们提到他翻译的两部作品,一部是Hermann Hesse的《悉达多》,一部是B.K.S.艾扬格的《光耀生命》。 一下震惊了,原来《悉达多》译者就是眼前这位教我们汉译英课程的杨玉功老师。 杨老师一副常见的中年人身材,平头,戴眼镜,看起...

評分这本书可以说很容易读,因为有流畅无比的行文和水平很高毫无痕迹的翻译,再加上作者本身平易近人的语言以及层层深入、抽丝剥茧、栩栩如生的心理描写,很容易让人有代入感,有着极强的感染力。一口气读下来,似懂非懂很容易。 但从另一个层面来说,它并不好读。要懂得悉达多的每...

評分(以防万一,再次强调,这个悉达多不是佛陀,只是黑塞小说中的男主角,他所领悟的也不是佛教的教义。) 1. 赫尔曼·黑塞的《悉达多》对我来说,意义非凡。是至今为止我看了最多遍的一本书,市面上能搜集到的译本,我都买了看了,仍然每读每有新收获。 我第一次读到这本书的时候...

用戶評價

原以為是佛祖的傳記,還一直想著怎麼一直寫的是芒果樹下思索,佛祖是在菩提樹下得道的啊。原來還真不是傳記。主人公悉達多經曆過婆羅門的教育、沙門的遊曆、富裕的生活、親情的摺磨,領悟到迴歸自然纔是最後歸宿,每個人都活在自己的輪迴中,隻有死亡纔能超脫自我。

评分一個人可以砥礪自我,超脫滿足。而一個傢庭的維持、一個孩子的養育卻必須是世俗的。感觸最深那一段是他在河流驚醒,發現自己度過瞭多少荒蕪的虛妄的歲月。

评分一個人可以砥礪自我,超脫滿足。而一個傢庭的維持、一個孩子的養育卻必須是世俗的。感觸最深那一段是他在河流驚醒,發現自己度過瞭多少荒蕪的虛妄的歲月。

评分愛這個世界,不藐視它,不去憎恨它和自己,懷著愛、驚嘆和敬畏的情感去觀察它、自己以及其他一切。

评分讀罷有頓悟之感

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美書屋 版权所有