具体描述

“遗民”须凭借一系列方式(记号)而自我确认,而为人所辨识。但在具体的研究中,我不想过分地强调遗民的特殊性,而更关心其作为“士”的一般品性。遗民不过是一种特殊历史机缘中的士。“遗民”是士与当世的一种关系形式,历史变动中士自我认同的形式。士对“历史非常态”的反应,往往基于士的普遍生存境遇与生存策略。

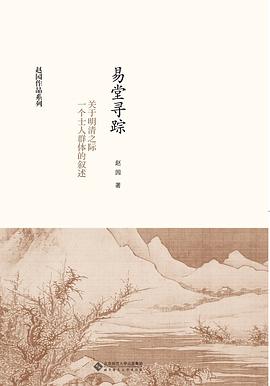

作者简介

赵园,原籍河南尉氏,1945年出生于兰州。1969年毕业于北京大学中文系,1981年毕业于北京大学中文系研究生班。现任中国社会科学院文学研究所研究员。著有《艰难的选择》、《论小说十家》、《北京:城与人》、《地之子》及散文、随笔集《独语》、《窗下》等。

目录信息

遗民生存方式38

时间中的遗民现象156

余论(之一)197

余论(之二)216

附录 我读傅山242

《明清之际士大夫研究》后记268

《制度·言论·心态——〈明清之际士大夫研究〉

续编》后记282

征引书目294

后记300

· · · · · · (收起)

读后感

评分

评分

评分

评分

用户评价

读罢《明清之际士大夫研究》,我脑海中浮现的并非冰冷的史料堆砌,而是一个个有血有肉、充满智慧与矛盾的士大夫形象。作者以极为细腻的笔触,勾勒出了他们精神世界的波澜壮阔。我特别注意到书中对士大夫在思想文化领域贡献的阐述,他们是如何在继承传统的同时,又开始审视并吸收外来思想的,这种文化上的碰撞与融合,为后来的中国思想史奠定了重要的基础。书中关于当时社会经济变革对士大夫阶层生活和思想产生的影响,也让我受益匪浅。我曾经以为他们只是专注于仕途或学术,但这本书让我看到,他们同样关注民生疾苦,也曾为国家民族的命运而忧心忡忡。书中对一些鲜为人知的士大夫个体的深入挖掘,更是给了我很多惊喜,这些被淹没在历史洪流中的人物,同样有着精彩的人生故事和深刻的思想见解。我感觉自己仿佛走进了他们的书房,与他们一起品茗论道,感受那个时代特有的文化气息。

评分当我拿到这本《明清之际士大夫研究》时,首先吸引我的是其标题所揭示的宏大主题——士大夫这个在中国历史进程中扮演着至关重要角色的群体,在那个动荡变革的时代,究竟是如何思考、行动,又是如何应对历史洪流的。书中关于士大夫阶层如何在这种转型期中,在传统与革新、忠君与爱民、个人理想与社会责任之间挣扎的论述,尤其令我印象深刻。作者并没有简单地将他们描绘成某种刻板印象中的形象,而是通过大量翔实的历史资料,展现了士大夫群体内部的复杂性、多样性以及他们各自所面临的困境。那些关于他们如何在高压政治环境下坚持独立思考、如何试图在混乱时代中寻求治世良方的篇章,让我对这个群体的智慧与勇气肃然起敬。书中对于一些关键的历史事件,如士大夫在农民起义和边疆危机中的反应,也进行了深刻的剖析,让我得以从一个全新的角度去理解那些复杂的历史节点。这本书不仅仅是一部学术著作,更是一面镜子,照见了历史的复杂,也照见了人性的多面。

评分这本书最让我着迷的地方,在于它不仅仅局限于描述历史事件的发生,而是深入探究了士大夫群体在其中所扮演的“人”的角色。作者通过对大量文书、笔记、奏折等一手史料的细致梳理,仿佛将我带回到了那个风云变幻的时代,亲眼目睹了士大夫们在权力漩涡中的抉择与挣扎。我尤其对书中关于士大夫如何在政治斗争中保持原则,或者又如何在现实面前妥协的论述感到震撼。书中对不同士大夫在面对相似困境时所表现出的不同态度和策略的对比,让我对“士”这个概念有了更立体、更深刻的理解。它不再是一个简单的标签,而是一群活生生的人,他们有着自己的信仰、欲望、恐惧和希望。书中关于士大夫对社会责任的担当,以及他们对知识和道义的追求,都给我留下了深刻的印象。阅读过程中,我常常会停下来思考,如果是我身处那个时代,又会做出怎样的选择。

评分《明清之际士大夫研究》这本书,给我带来的最直接感受,是它成功地打破了历史研究的枯燥感,让那些遥远的过往变得鲜活而触手可及。作者在处理那些宏大的历史叙事时,并未忽略个体生命的光彩。我被书中对士大夫们在日常生活中的点滴细节的描绘所打动,他们如何在平凡的日子里,通过读书、交友、甚至是一场诗意的漫步,来寻求内心的宁静与精神的寄托。书中对士大夫群体内部的价值取向、道德评判标准也做了深入的探讨,这对于理解当时社会的文化心理至关重要。我尤其欣赏作者在分析士大夫面对时代变迁时,是如何调适心态,如何在复杂局面下做出理性判断的。这本书让我明白,历史的进程,最终还是由一个个鲜活的个体所推动的,而士大夫群体,无疑是那个时期中国社会的中坚力量。它不仅仅是一本书,更是一次穿越时空的深度体验,让我对中国传统知识分子有了全新的认知。

评分这本书的封面设计就颇具匠心,古朴的纹饰和沉稳的色调,隐隐透出一种历史的厚重感。我原本抱着学习明清时期社会风貌的初衷翻开,却意外地被书中对士大夫群体细致入微的描绘所吸引。作者似乎拥有穿越时空的神奇能力,将那些鲜活的面孔一个个呈现在读者眼前。我特别喜欢其中对几位知名士大夫日常生活场景的刻画,不仅仅是他们的政治抱负或学术成就,更深入到他们在家中的闲谈、与友人的交往、甚至是他们的诗词唱和中,字里行间流露出那个时代文人的情趣与烦恼。书中对士大夫群体内部的派系斗争、思想流变也做了深入的探讨,让我对“党争”等历史概念有了更清晰的认识。我尤其欣赏作者在梳理复杂史料时展现出的条理性和逻辑性,即便是对明清历史不太熟悉的读者,也能在其中找到清晰的脉络。同时,书中穿插的不少生动的小故事,也让阅读过程充满了趣味性,仿佛与那些远古的灵魂进行了一场跨越时空的对话。整本书读下来,我仿佛亲身经历了一段跌宕起伏的明清历史,也对那个时代士大夫的生存状态有了更深刻的理解。

评分图景

评分深深觉得自己学养的不足,继续努力吧

评分这样处理也好,赵园老师关于清初明遗民(士人)的论述都给拢到了一块儿。遗民心迹之复杂与生存处境之进退维谷密不可分,大多数情况下人性只能屈从于固有的软肋,而那些看起来很冠冕堂皇的道德优势,有时候也不免暴露出其空洞与迂腐。避免做简单的价值判断,真正实现 “了解之同情”,谈何容易!

评分质疑与反思:P225「据言论推断事实,在任何情况下都须计及其间的误差。」 此言直指陈寅恪、余英时之属。 遗民是一种身份吗?遗民的坚守是对前朝的愚忠(联系是否为官之标准)吗?抑或是对华夏正统的不贰?还是来自周围遗民的道德绑架? 需注意,遗民的认定主要在后世。生前所行之事并未受道德条款约束——真诚?仪式?抑或是表演? 或许在舞台背后,真能看到中国士人的精骨。

评分深深觉得自己学养的不足,继续努力吧

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有