具体描述

师范学校不仅在教育现代化中发生作用,见证了中国从农业社会向工业社会转型过程中的社会改良与革命,更在许多重要的历史时刻留下清晰的在场之证。

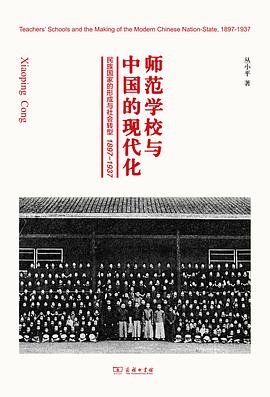

本书着眼于1897年第一所师范学校建立到1937年抗日战争爆发四十年间中师范学校的历史,跨越教育史、政治史和社会史的界限,将师范学校的变迁作为社会变迁的一个侧面,讨论师范学校变迁、教育改革与社会现代化转型的复杂互动,为认识和评价中国现代化历程提供了一个新的视角。本书所论,对20世纪的中国历史具有相当的解释能力,与当下社会也有着重要的相关性。

本书是对民国时期中国师范学校研究的重大贡献。它使我们能够理解,中国的乡村社会和持续已久的封建制度何以在民国时期瓦解与转型,以及是什么导致了1949年的变化。

——魏楚雄(George Wei),澳门大学历史系

所有中国教育史领域的学者都会在这本专著中发现有益的内容,对女性史和中国共产党的发展感兴趣的读者,也能就教育在构建新的民族国家时的重要性找到一些新证据和材料。

——海伦·施耐德(Helen M. Schneider),弗吉尼亚理工大学历史系

在过去十年间涌现了很多对现代中国的教育和教育史的研究,丛小平的著作在其中尤为出色,它着重研究了二战前教师培育制度的社会作用。

——饶海蒂(Heidi Ross),美国印第安纳大学东亚研究中心

作者简介

丛小平 历史学博士,美国德州休斯顿大学历史系副教授。主要研究领域为20世纪中国社会、近现代思想史、近现代妇女史、近现代教育史。本书英文版2007年由英属哥伦比亚大学出版社出版,并获中国留美历史学会2008年杰出学术贡献奖。

目录信息

英文版序言

绪论

第一章 历史的回顾:明清时代的学校、教师及19世纪后半叶的教育改革

1. 明清时期的学校体系与教师

2.19世纪后半叶教育改革和教师问题

3. 明清时期的女学与现代女子教育的转型

第二章 教育与社会的转型:师范院校的兴起, 1897-1911

1. 师范学堂与社会转型

2. 从母亲到女教师:女子师范学堂与国家建设,1907-1911

3. 从旧式文人士大夫到现代教育家:以两广优级师范学堂为例,1904-1910

第三章 在政治动乱中建设民族国家:民初的师范学校,1912 - 1921

1. 以教育统一为国家统一之基石

2. 以教育独立与教师职业化促成国家建设

3.职业女教师群的出现:1910年代的女子师范

第四章 寻求“现代性”和“普世性”:壬戌学制下的师范学校,1922–1930

1. 1922年教育改革中的师范学校

2. 1920年代教育和教师的问题

3. 女子高等教育的发展与女子中等师范的衰落

第五章 现代性与中国农村:乡村师范的兴起, 1922-1930

1. 艰难的现代乡村教育

2.乡村教育运动的兴起

3. 改造乡村社会的实验:晓庄乡村师范学校, 1927-1930

附录:程本海:乡村小学教师应有的本领

第六章 国家权力渗入地方社会:乡村建设中的师范学校, 1930-1937

1. 重建国家控制的统一师范学校体系

2. 国家权力的延伸:规范师范学校与教师

3. 乡村建设运动中的乡村师范:三个案例

4. 内陆地区教育发展的亮点:30年代的女子师范

第七章 通向乡村革命的桥梁:师范学校与30年代的社会政治变革, 1930-1937

1. 对现代教育与共产党乡村革命的重新思考

2. 三十年代地方师范学校与社会流动

3. 社会革命的温床:山东、河北的地方师范学校

4. 江西苏区时期的师范学校:1929-1934

结语

文献、书目缩写凡例

参考资料

· · · · · · (收起)

读后感

《师范学校与中国的现代化:民族国家的形成与社会转型(1897-1937)》一书源于丛小平副教授的博士论文,该书英文版于2007年由英属哥伦比亚大学出版社出版,荣获中国留美历史学会2008年杰出学术贡献奖。在该书中,作者跨越历史学、教育学、社会学和政治学等学科,建立在丰富的学...

评分记者:田波澜 原载《东方早报》 http://epaper.dfdaily.com/dfzb/html/2014-04/25/content_884515.htm “乡村教师成为处于现代都市和传统乡村之间的‘夹缝人’。”这是美国休斯顿大学历史系副教授丛小平在《师范学校与中国的现代化:民族国家的形成与社会转型(1897-1937)...

评分记者:田波澜 原载《东方早报》 http://epaper.dfdaily.com/dfzb/html/2014-04/25/content_884515.htm “乡村教师成为处于现代都市和传统乡村之间的‘夹缝人’。”这是美国休斯顿大学历史系副教授丛小平在《师范学校与中国的现代化:民族国家的形成与社会转型(1897-1937)...

评分《师范学校与中国的现代化:民族国家的形成与社会转型(1897-1937)》一书源于丛小平副教授的博士论文,该书英文版于2007年由英属哥伦比亚大学出版社出版,荣获中国留美历史学会2008年杰出学术贡献奖。在该书中,作者跨越历史学、教育学、社会学和政治学等学科,建立在丰富的学...

评分记者:田波澜 原载《东方早报》 http://epaper.dfdaily.com/dfzb/html/2014-04/25/content_884515.htm “乡村教师成为处于现代都市和传统乡村之间的‘夹缝人’。”这是美国休斯顿大学历史系副教授丛小平在《师范学校与中国的现代化:民族国家的形成与社会转型(1897-1937)...

用户评价

《师范学校与中国的现代化》这部作品,给我带来的不仅仅是知识的增量,更是一种思维方式的启迪。我深切感受到作者在解析“师范教育的‘专业化’与‘时代性’的辩证统一”时所付出的心血。一方面,师范教育需要建立起一套科学、严谨的专业学科体系,包括教育学、心理学、学科教学法等,以保证教师具备扎实的专业功底。另一方面,教育本身又是一个随着时代发展而不断变化的领域,今天的知识明天可能就过时了。因此,师范教育必须具有强大的“时代性”,能够及时吸纳最新的科学成果、社会思潮,并将其融入到教育实践中。书中对不同时期师范学校课程体系的演变,以及教师培养模式的调整,都很好地诠释了这种“专业化”与“时代性”的有机结合。例如,在科学技术飞速发展的今天,师范学校必然要加强信息技术、人工智能等相关内容的教学,以培养能够适应未来社会需求的教师。同时,又要回归教育的本质,关注学生的情感、个性和全面发展。此外,书中对“师范生群体特征”的描绘,也让我倍感亲切。这些年轻的学子,怀揣着对教育的热爱和对未来的憧憬,克服重重困难,努力学习,他们是推动中国教育现代化的重要力量,也是承载民族复兴希望的火种。

评分《师范学校与中国的现代化》这本书,读来如同品味一杯陈年的老酒,初尝或许平淡,但越品越有滋味,越发觉得其醇厚之处。我特别欣赏作者在探讨师范教育如何“重塑国民精神”时所展现的宏大视野。早期的师范教育,不仅仅是为了培养懂得识文断字、会教算术的“教书匠”,更重要的是要通过教育,塑造一种新的国民意识。这种意识,体现在对科学的尊重,对民主的向往,对民族独立的追求,以及对公共道德的推崇。书中对一些学校的教育目标、课程设置的分析,让我看到了这种“塑造国民精神”的努力。比如,一些学校将体育、劳动教育作为重要课程,就是希望通过身体的锻炼和劳动的实践,培养学生健康的体魄和勤劳的品格。另一些学校则强调品德教育,希望学生能够成为正直、诚信、有责任感的公民。这种对“精神塑造”的重视,是师范教育在现代化进程中,区别于一般技能培训的关键所在。它让师范学校不再仅仅是一个传授知识的场所,更是一个文化传承、价值塑造的熔炉。此外,书中对师范教育在“推广普及教育”中所扮演角色的阐述,也让我印象深刻。在中国这样一个幅员辽阔、人口众多的国家,要实现教育的普及,就必须有大量的合格教师。师范学校正是解决了这个“人”的问题,为中国教育从精英走向大众,奠定了坚实的基础。

评分《师范学校与中国的现代化》这部著作,给我带来的震撼,不仅仅是历史的厚重感,更是一种对当下教育的深刻反思。我尤其被书中对“师范教育在不同政治体制下的适应与变迁”的分析所吸引。中国近代史,经历了从晚清帝制到民国共和,再到新中国成立的伟大变革。在每一个重要的历史转折点,师范教育都必须根据新的政治体制和国家发展需求,进行相应的调整。例如,在民国时期,不同党派上台,教育政策也随之变化,师范学校的办学方针、课程设置也随之受到影响。而在新中国成立后,师范教育更是被赋予了新的使命,成为培养社会主义建设者和接班人的重要基地。书中对这些不同时期教育政策的解读,让我看到了教育的政治属性,以及它如何在不同的政治土壤中生根发芽。这种“适应性”和“变迁性”,正是师范教育生命力的体现。它不是一成不变的教条,而是能够根据时代的要求,不断革新,不断发展。此外,书中对“师范教育的国际交流与借鉴”的探讨,也让我受益匪浅。在近代中国,师范教育的发展离不开对西方先进教育理念和模式的借鉴。从德国、日本,到后来的苏联,中国在不同时期都曾有过大规模的对外学习。但作者也强调,这种借鉴并非简单的复制,而是经过消化、吸收,最终形成具有中国特色的师范教育体系。这种“引进来”与“走出去”的动态平衡,是中国教育不断发展的关键。

评分《师范学校与中国的现代化》这部巨著,给我带来的思考,如同涟漪般层层荡开,久久不能平息。我被书中对“师范教育的‘危机感’与‘改革动力’”的深刻洞察所吸引。书中并非简单地呈现师范教育的成就,而是更深入地剖析了它在发展过程中所面临的各种挑战和危机。例如,在社会剧烈变革的时期,教育理念的冲突,教学内容的滞后,教师待遇的困境,都可能引发师范教育的“危机”。然而,正是这些危机,也成为了改革的动力。为了应对挑战,师范学校不得不进行自我革新,不断调整教学内容、培养模式,以适应社会发展的需求。作者对一些具体的改革措施,比如引入新的学科,改进教学方法,提升教师专业水平等,都有详细的阐述。这种“危机中孕育希望”的叙事,让我看到了师范教育的顽强生命力。它并非一帆风顺,而是在不断的挑战中,锤炼出更强大的力量。此外,书中对“师范教育与国家科技进步的关联”的论述,也让我深思。在近代中国,科学技术的发展是国家现代化的重要标志,而师范教育正是培养科技人才的重要源头。通过在科学课程中的普及,通过培养具备科学素养的教师,师范教育为中国科技的进步奠定了人才基础。它让科学精神逐渐深入人心,为国家的现代化进程注入了科技动力。

评分《师范学校与中国的现代化》这本书,给我带来的思考远不止于历史本身,它更像是一面镜子,照出了现代教育的根源与困境。作者在梳理近代师范教育发展脉络的同时,也巧妙地揭示了其中蕴含的张力——如何在引进西方教育理念与坚守民族文化传统之间寻求平衡?如何在追求标准化教育与满足多元化社会需求之间找到结合点?我反复咀嚼书中关于“课程体系的本土化改造”这一部分。早期师范教育大量引进西方的教学大纲和教材,但很快就发现,这些内容并不完全适用于中国的国情和文化。如何将儒家思想、中国传统道德观融入到现代教育之中,又如何发展出具有中国特色的科学教育,这无疑是一场漫长而艰辛的探索。书中对一些教育家、学者的论述和实践的引用,让我看到了他们在这个问题上的反复思考和不懈努力。这种“中学为体,西学为用”的思路,在师范教育领域得到了最直接的体现。此外,书中对师范学校作为一种“制度性创新”的分析,也让我耳目一新。它不再是零散的个体办学,而是国家层面、系统性的教育建设。这种制度的建立,不仅需要资金投入,更需要政策支持、理念引领。这本书让我明白了,任何一项伟大的事业,都需要制度的支撑,而师范教育作为培养人才的基石,其制度化建设的意义尤为重大。它改变了过去那种“师傅带徒弟”的模式,为大规模、高质量地培养教师提供了可能,从而有力地推动了中国教育的现代化进程。

评分从《师范学校与中国的现代化》这本书的字里行间,我感受到一种绵延不绝的生命力。它不仅仅是在回顾历史,更是在挖掘历史的意义,寻找历史的启示。我被书中关于“师范教育与社会变革的互动关系”的论述深深吸引。在很多历史关键时刻,师范学校不仅仅是被动地接受时代的要求,更在主动地参与和塑造变革。例如,在辛亥革命前后,许多师范学校的学生和教师积极投身革命活动,他们将新思想、新知识带到社会各个角落,成为推动社会进步的重要力量。同时,社会变革也反过来推动师范教育的发展。新的政治制度、经济需求,都对培养人才提出了新的要求,迫使师范学校不断调整自己的教育目标和教学内容。书中对这种“双向互动”的解读,让我看到了教育与社会之间一种复杂而动态的共生关系。另外,作者在分析师范学校发展过程中,对不同时期教育政策的解读,也非常到位。比如,在国民政府时期,为了统一思想、培养忠于国家的公民,教育政策出现了明显的倾向性;而在抗日战争时期,师范学校又成为培养抗日救亡人才的重要基地。这些政策的变迁,都深刻地影响了师范学校的办学方向和人才培养模式。这本书让我明白,师范教育的发展,从来都不是孤立存在的,它紧密地与国家的政治、经济、文化等方方面面联系在一起,是国家发展战略的重要组成部分,也是社会变革的重要驱动力。

评分这本《师范学校与中国的现代化》读起来,真有一种在历史长河中溯流而上的感觉。作者并非仅仅罗列了那些建校、改制、合并的枯燥史实,而是深入剖析了师范教育在中国近代化进程中的核心地位,以及它如何如同一颗种子,在不同时期、不同土壤中生根发芽,最终影响了整个社会的思想土壤和人才结构。我尤其被书中对早期师范教育“育人”理念的描绘所吸引。不同于传统的私人授课或家族传承,现代师范教育试图建立一种标准化的、系统化的培养模式,它不仅仅是传授知识,更重要的是塑造一种新的教育精神和职业伦理。这种精神,从最初模仿西方模式,到后来尝试与中国本土文化融合,其间的艰难与探索,被作者娓娓道来,读来既有史诗般的宏大叙事,又不乏个体生命在时代洪流中的挣扎与觉醒。书中对一些关键的历史节点,比如辛亥革命前后,清末新政时期,甚至民国初年的教育思潮,都有细致的梳理。我仿佛看到了无数身穿朴素长衫的青年学子,怀揣着报国救民的理想,走进初创的师范学堂,他们被告知,未来的责任不仅仅是教书,更是启迪民智,塑造下一代国民。这种使命感,在当时的中国,是何等宝贵而又沉重。书中的一些细节,比如不同学堂的课程设置、教师的待遇、学生的日常,虽然篇幅不长,但足以勾勒出那个时代教育的轮廓,让我对那段波澜壮阔的历史有了更具体的感受。它让我深刻理解到,没有强大的师资力量,没有先进的教育理念,中国的现代化进程将是空中楼阁。

评分《师范学校与中国的现代化》这本书,为我打开了一扇重新认识中国近代教育的大门。我被书中对“师范教育如何影响了中国社会结构与人才流动”的精辟分析所折服。在近代中国,社会阶层流动相对固化,而师范学校的出现,为一些出身寒门的青年提供了接受良好教育,并获得体面职业的机会。许多从师范学校毕业的学子,他们走向了全国各地,成为教师、教育管理者,甚至在后来的革命和建设中,扮演了重要的角色。这种“教育改变命运”的故事,在书中屡有体现。它不仅仅改变了个人的命运,更在一定程度上,推动了中国社会结构的转型。从传统的士大夫阶层,到新兴的知识分子阶层,师范教育的普及,为社会注入了新的活力,也为人才的选拔和使用,开辟了新的途径。我尤其欣赏作者对一些具体案例的挖掘,比如某个师范学校的毕业生,如何成为当地的教育改革先锋,或者如何在一个贫困地区,建立起一所充满活力的学校。这些鲜活的案例,让我看到了师范教育的实际影响,也感受到了教育的力量。此外,书中对“师范教育与城市化进程的联系”的探讨,也让我有了新的认识。随着近代中国城市的兴起,对受过现代教育的人才需求日益增长,师范学校也往往集中在城市,并成为城市教育体系的重要组成部分。

评分《师范学校与中国的现代化》这本书,如同一幅徐徐展开的历史画卷,让我看到了中国教育在艰难转型中的光辉与挑战。我尤其被书中对“师范教育作为国家文化认同构建的推手”的论述所打动。在近代中国,民族危机深重,如何凝聚人心、统一思想、构建现代国家认同,成为一项紧迫的任务。师范学校在其中扮演了至关重要的角色。通过统一的课程体系、教材内容,以及对民族历史、文化的强调,师范学校向社会传播了一种新的国家观念和民族情感。我看到了,那些从师范学校走出的教师,他们不仅在课堂上传授知识,更在用自己的言行,向学生和整个社会传递着一种新的价值观和文化认同。这种“润物细无声”的传播方式,其力量是巨大的。它帮助中国人民摆脱了传统的藩篱,拥抱现代文明,同时也塑造了一种与时俱进的民族精神。书中对一些学校在开展爱国主义教育、普及普通话等方面的具体举措的描写,让我对这种“文化认同构建”有了更直观的认识。它不仅仅是口号,更是实实在在的教育实践。此外,书中对师范教育在“解决教育公平问题”方面的努力,也值得称赞。虽然在物质条件有限的情况下,要实现教育公平仍然任重道远,但师范学校的建立,为培养更多来自不同阶层、不同地区的合格教师提供了可能,从而在一定程度上缩小了教育差距。

评分读完《师范学校与中国的现代化》,我最大的感受是,这本书成功地将一个宏大的历史命题,拆解成了无数个触手可及的细节,最终构建起一个清晰而深刻的叙事。我特别欣赏作者在处理不同地域、不同时期师范学校发展差异时的细腻笔触。比如,上海、北京这样的大城市,其师范教育在引进西方思潮、硬件设施方面自然走在前列,但与此同时,作者也没有忽视内地一些偏远地区,条件艰苦,但仍然有人前赴后继,将微薄的力量投入到教育事业中。这种横向和纵向的对比,让“现代化”这个词不再是抽象的口号,而是体现在一张张泛黄的照片,一个个鲜活的人物,以及一段段充满挑战的办学经历中。书中关于师范教育如何服务于国家宏观战略的论述,也让我印象深刻。在国家面临外侮、经济凋敝的时刻,师范学校肩负起了培养建设人才的重任。从培养小学教师,到后来发展中等教育、职业教育,其功能不断拓展,与国家发展战略的契合度也越来越高。这种“服务性”的特质,贯穿了师范教育的始终,也让我看到了教育在国家发展中的主动性和战略性意义。我尤其对书中关于“教师职业的社会地位变迁”的探讨感到興味盎然。在不同时期,教师的社会评价和待遇有很大起伏,这种变迁背后,折射出整个社会对知识、对教育的态度,也影响着优秀人才是否愿意投身教育事业。这本书不仅仅是关于学校的历史,更是关于人的历史,关于理想的传承与现实的挑战。

评分精彩

评分可以顺着孔飞力对“现代国家”转型的思考读下来,提供了一种新的革命何以传播开来及社会现代化变迁的视角。也因此对很多零散的名人轶事有了一种更情境化的理解。读史方知今日事,对我所读专业及制度与当下潮流的割裂和其自身背后历史的延续/惯性也有了更深的感受。我正在经历的痛苦早已有人经历过类似的了,但他们终能积极参与到变革的路中。后之视今,又该会怎样?

评分想起家里祖辈的经历,确实还是绕不开那五个字“历史的行程”。关于民初女子教育唱高调不给出路的论述非常精彩。为什么读师范,因为没钱。

评分第一次读给三星,第二次带着问题读给四星。

评分想起家里祖辈的经历,确实还是绕不开那五个字“历史的行程”。关于民初女子教育唱高调不给出路的论述非常精彩。为什么读师范,因为没钱。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有