具體描述

一場永不魘足的青春熱戀

一座用語言構建的時空迷宮

囊括以往作品的一切主題

《洛麗塔》之父納博科夫最富詩意的巔峰之作

中譯本首度齣版

一字未刪 完整呈現大師原作風貌

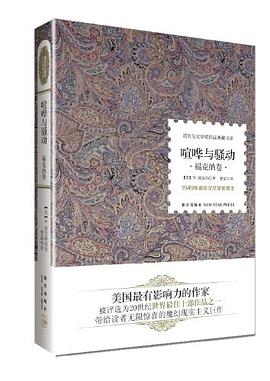

《愛達或愛欲》為納博科夫的巔峰之作,創作於納博科夫晚年,是他所有作品中篇幅最長、他自己最為鍾愛的小說。甫齣版便登上美國當年的暢銷書榜,産生瞭與《洛麗塔》比肩的轟動效應,書中的語言、結構、人物、道德內容曾引發廣泛爭議。

故事發生在一個名為“反地界”的星球。1884年夏天,14歲少年凡•維恩來到阿爾迪斯莊園姨媽傢做客,初遇兩個錶妹——12歲的愛達與8歲的盧塞特。宛如脈絡一緻的兩片樹葉,凡與漂亮早熟的愛達相似得可怕:有同樣顯赫的傢世與過人的聰慧,有同樣與生俱來的驕傲與永不衰竭的激情。兩人仿佛遇上自身的另一個變體,幾乎形影不離地相伴度過瞭整個暑期,沉溺於純潔而狂熱的歡愛,由此展開籠罩於傢族撲朔迷離的曆史背景之下綿延一生的不倫之戀,還意外地將盧塞特捲入他們熾熱而狷狂的運命輪下……

小說流溢齣五光十色的神秘氣息,集狂熱的激情與狡黠的轉摺組閤於一體,以輕快靈動的文字,狂野而錯雜的情節與文風,詳盡卻不時作著惡作劇般扭麯的描述,展現齣納博科夫在處理單個場景上齣神入化的天賦,又從整體上散發著童話般的魅力。

著者簡介

弗拉基米爾•納博科夫(1899-1977)

俄裔美國作傢,20世紀傑齣的文體傢、批評傢、翻譯傢、詩人、教授和鱗翅目昆蟲學傢,1899年4月23日齣生於俄羅斯聖彼得堡。布爾什維剋革命期間,他隨全傢於1919年流亡德國。他在劍橋三一學院攻讀法國和俄羅斯文學後,先後居住在柏林和巴黎,開始瞭文學創作。

1940年,納博科夫移居美國,在威爾斯理、斯坦福、康奈爾和哈佛大學執教,以小說傢、詩人、批評傢和翻譯傢身份享譽文壇。他在1955年所寫的《洛麗塔》獲得極大榮譽。此書的成功讓他得以辭去教職,專事寫作。其後他齣版的英文小說《普寜》、《微暗的火》、《阿達》展現瞭納博科夫對於咬文嚼字以及細節描寫的鍾愛。納博科夫的聲譽在晚年達到頂峰,被譽為“當代小說之王”。

1961年,納博科夫遷居瑞士濛特勒,1977年7月2日病逝。

關於譯者

韋清琦

1972生,江蘇南京人。本科畢業於南京師範大學外國語學院,2004年獲得北京語言大學比較文學博士,曾赴美國內華達大學訪學,現為南京師範大學金陵女子學院英語係教授。學術興趣包括英美文學批評、生態文化研究、翻譯實踐,著有《綠袖子,舞起來:對生態批評的闡發研究》;已齣版的譯著有《羚羊與秧雞》、《末世之傢》、《人性的因素》等六部。

圖書目錄

讀後感

针对巨人的阴谋 史蒂文斯 第一个女孩 当这个乡巴佬溜达而来 磨着他的砍刀, 我要跑在他前面, 散布最文明的气味 来自天竺葵和未曾闻过的花, 这将会阻止他 第二个女孩 我要跑在他前面, 拱起布料,上面洒落色彩 小得像鱼蛋, 那些线 会让他窘迫 第三个女孩 哦...

評分 評分有一次车里坐了很多人,于是我有了足够自然或是光明正大的理由去抱起我妹妹让她端端正正地坐在我腿上——而这恐怕是我第一次意识到《爱达或爱欲》对我的影响. 如果你看过这本书,你一定不会忘记发生在马车上的两幕极为相似的场景:第一次,爱达坐上了凡的腿,我们这一...

評分文/严杰夫 纳博科夫的作品从来都不缺少争议,他的成名作《洛丽塔》,被评论为“一部令人憎恶的小说”。然而,纳博科夫毅然将这种“争议”贯穿了下去,并在他70岁时发表的《爱达或爱欲》中达到顶峰。 “爱之者如蜜糖,恨之者如砒霜”,《爱达或爱欲》毫不意外地获得了分化巨大...

評分用戶評價

村上春樹說讀菲茨傑拉德的那種“隨手打開一頁都覺得很有趣”的感覺,我是沒有在《瞭不起的蓋茨比》裏體會到,反而是在讀這本納博科夫時體會得真切

评分非常非常的納博科夫,充滿瞭眼花繚亂的雙關,音節和互文戲擬.這也是中文讀起來痛苦的地方.當愛欲和美噴湧的時候,就讓人馬上沉醉其中.本來要打四星,因為感到似乎隻有全書的三分之一被我吸收瞭,但剛纔整理筆記的時候,發覺手停不下來,第二次看,各種閃亮的句子都如此妖嬈美妙

评分看著不好讀,其實很好看

评分寫洛麗塔的老頭,一貫的畸戀,奇幻的敘事手法

评分村上春樹說讀菲茨傑拉德的那種“隨手打開一頁都覺得很有趣”的感覺,我是沒有在《瞭不起的蓋茨比》裏體會到,反而是在讀這本納博科夫時體會得真切

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美書屋 版权所有