具體描述

著者簡介

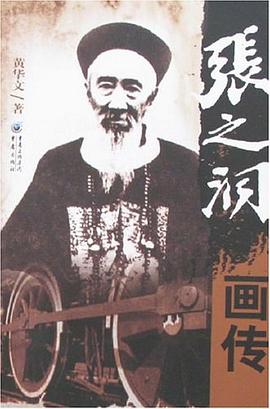

張之洞(1837-1909),字孝達,號香濤,又號香嚴,晚年號抱冰老人,直隸南皮人。光緒十五年(1889)任湖廣總督,1895年至1896年代理兩江總督,1902年至1903年入京參加“新政”,參與厘定新學製。1907年任軍機大臣,主管學部。1909年病卒,謚文襄。

圖書目錄

讀後感

一说起张之洞《劝学篇》,普遍会以一句“中体西用”概括之。这倒不能说错,因为这四个字的确是《劝学篇》的标志性观点,亦是清末洋务派大员们津津乐道的调和之见。但最近翻阅这本小册子,却觉得不能用“中体西用”就将此书放过。在我看来,《劝学篇》勾勒了张之洞的乌托邦意图...

評分晚上看了一遍张之洞《劝学篇》的内篇。猜想《劝学篇》就好像是1900年版的“中国人,你要自信”,只不过在今日这是一栏电视综艺节目,两个甲子之前的《劝学篇》则基本上是用整齐的四六文写成。 第一篇“同心”:所谓“同心”,张之洞言“保国”、“保教”、“保种”三者“合为一...

評分晚上看了一遍张之洞《劝学篇》的内篇。猜想《劝学篇》就好像是1900年版的“中国人,你要自信”,只不过在今日这是一栏电视综艺节目,两个甲子之前的《劝学篇》则基本上是用整齐的四六文写成。 第一篇“同心”:所谓“同心”,张之洞言“保国”、“保教”、“保种”三者“合为一...

評分读了这本书,让我对当时的中国有了更深的理解。变法总是易惹来非议,有人支持,有人发对,有人支持变法但认为方法不对。这让我想起王安石变法,就怕最后变成党争,敌人发对的我就支持,敌人支持的我就发对。也有一些地方不知啥意思,如知类第四,本书P29页,有一句:“法、意、...

評分近读张之洞《劝学篇》,颇有感触。 张之洞(1837—1909),字孝达,号香涛、香岩,又号壹公、无竞居士,晚年自号抱冰。直隶南皮(今河北南皮)人。咸丰二年(1852)十八岁中举人,为顺天府解元,同治二年(1863)二十六岁中进士,为该科探花。点庶吉士,历任翰林院编修、湖北学...

用戶評價

張老師說這書一下子就能看完——這本包羅萬象的書,我光是看注解就費瞭半天

评分說教意味偏濃,而且閱讀過程中能明顯感覺到此類立場極其堅定的大人物亦是偏見至深。中體西用是張之洞的招牌菜,我不喜歡他對中體的執守,不過那種對本民族文化持虛無主義觀點並凡事以洋為尊的觀點同樣很可悲。

评分張老師說這書一下子就能看完——這本包羅萬象的書,我光是看注解就費瞭半天

评分讀這本書的原因是因為看瞭《走嚮共和》這部電視劇。在清末,新舊思想水火不容,維新派認為新的就是好的,守舊派認為新學蠱惑人心,所以張之洞寫瞭此文,其中最讓我記憶猶新的就是這句“於是圖救時者言新學,慮害道者守舊學,莫衷於一。舊者因噎而食廢,新者歧多而羊亡;舊者不知通,新者不知本。不知通則無應敵製變之術,不知本則有非薄名教之心”。

评分說教意味偏濃,而且閱讀過程中能明顯感覺到此類立場極其堅定的大人物亦是偏見至深。中體西用是張之洞的招牌菜,我不喜歡他對中體的執守,不過那種對本民族文化持虛無主義觀點並凡事以洋為尊的觀點同樣很可悲。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美書屋 版权所有