具体描述

汪晖先生并非专业的藏学研究者,却写出了专业藏学家难以企及的专业之作,从中我不仅读出了作者的学养和学识,也读出了作者的理性和良知。——沈卫荣

特别值得肯定的是,汪晖先生将东、西之间的“西藏问题”置于中国近代被西方列强殖民化的过程中详加分析,指出今天东西方之间有关“西藏问题”的观点、立场差异实际上很大程度是根植与那一特定时期的利益纠葛与历史情结。在这方面,本书所收另两篇论文《琉球与区域秩序的两次巨变》、《跨体系社会与区域作为方法》为此提供了有利的佐证和更深刻的历史背景。——石硕

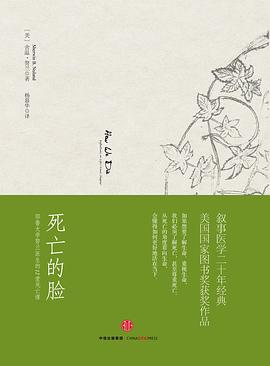

作者简介

汪晖,1959年10月生,江苏扬州人。曾就学与扬州师范学院中文系、中国社会科学院研究生院,1988年获文学博士学位。现任职于清华大学人文社会科学院。著作有:《反抗绝望——鲁迅的精神结构与<呐喊><彷徨>研究》(1991)、《无地彷徨——“五四”及其回声》(1994)、《死火重温》(2000)、《现代中国思想的兴起》(2004)、《去政治化的政治》(2008)、《别求新声——汪晖访谈录》(2008)等。

目录信息

上篇 东西之间的“西藏问题”

引言

一 两种东方主义的幻影

1.基督徒的另一个故乡

2.赫尔德、康德、黑格尔的西藏观

3.神智论与西藏形象

4.种族主义及纳粹意识形态中的西藏

5.60年代的苦闷与西方大众文化中的喇嘛形象

二 殖民主义与民族主义的变奏

1.宗主权的概念与国际关系中的“承认的政治”

2.民族一国家视野中的中国观与西藏观

3.规则的较量:殖民扩张、中国革命与“西藏问题”的发生

三 民族区域自治与“多元一体”的未完成性

1.中国民族主义的三种形态

2.民族区域自治及其基本原则

3.“多元一体”与民族区域及其混杂性

四 “后革命”、发展与去政治化

1.如何解读民族政策的危机?

2.民众的观点、民族的观点与两种身份政治

五 宗教社会、市场扩张与社会流动

1.世俗化过程中的宗教扩张

2.市场化、全球化与语言危机

3.日常生活方式的巨变

4.社会流动、移民权利与民族区域的社会危机

六:承认的政治”、与多民族社会的平等问题

七 抗议运动是一种尊严政治

中篇 跨体系社会与区域作为方法

引言

一 两种区域主义叙述

二 地方的非地方性:稳定与流动的辩证

三 区域的中心一边缘及其相对化

四 两种或多种新势力

五 时空结构的差异性

六 横向时间与政治文化的非人格化

下篇 琉球与区域秩序的两次巨变

引言

一 “琉球问题”、区域关系与19—20世纪国际规则的巨变

二 帝国主义国际法的最初运用

三 冷战的预兆:开罗会议与琉球的战后地位

……

· · · · · · (收起)

读后感

抄袭别人文章的人出新书了。 - -- --- ---- 关注一下

评分推荐是因为对西藏感兴趣的学者必须读这本书,没有其他含义。作者认为西藏问题是后现代的西方出于自身精神焦虑而产生的东方“香格里拉”想象,“是西方现代社会的危机造就了西藏大师在西方的命运”,这完全忽视、回避了西藏这几十年政治体制和民族冲突二者如陀螺般恶性循环导致...

评分在当代中国的语境中,"民族主义"似乎正在成为一个负面的词汇,用来表达一种虽来自民间却基于国家立场的情绪化态度,它可能是扩张性的(在种种有关中国"和平崛起"的叙事中),也可能是防卫性的(在对一系列国际关系事件的反应中:从1998年的南斯拉夫大使馆被炸事件到2008年的拉...

评分 评分用户评价

(评价十) 当我看到《东西之间的“西藏问题”》(外二篇)这本书名时,我的脑海中瞬间浮现出无数与“西藏”相关的影像和概念,但“东西之间”这个词汇,却为这些影像注入了全新的维度。我并非是专业的历史研究者,但对于文化差异和文明碰撞的议题,我一直抱有浓厚的兴趣。我推测,这本书并非是简单地罗列西藏的历史事件,而是试图深入探讨,“西藏问题”之所以成为“问题”,很大程度上源于“东方”和“西方”两个截然不同的文明视角。我想象,作者将会细致地描摹,在不同的历史时期,来自东方和西方的影响是如何作用于西藏,以及这些影响是如何被不同的文化语境所解读和吸收。它或许会揭示出,“西藏”在“东方”的叙事中扮演的角色,与它在“西方”的叙事中又有着怎样的不同。“外二篇”的出现,则让这本书的内容显得更加丰富和立体。这是否意味着,作者会在“西藏问题”之外,还会触及其他与“东西方视角”相关的议题?或许是通过分析其他地缘政治冲突,来印证其关于文化视角的重要性的论述。我希望这本书能够为我提供一种更深刻的思考方式,让我学会如何辨析信息背后的文化基因,理解不同文明之间的张力与共鸣。这不仅仅是对一个特定区域的了解,更是对人类文化多样性和复杂性的一次深刻探索。

评分(评价五) 这本书名“东西之间的‘西藏问题’”在书店琳琅满目的书海中,犹如一颗璀璨的明珠,瞬间吸引了我的目光。它不像一些标题那样直白,反而充满了哲学思辨的韵味。我脑海中立刻浮现出“西藏”这个词汇背后承载的复杂意涵——神圣的信仰、独特的文化、壮丽的风景,以及挥之不去的国际争议。而“东西之间”,则为我打开了一个全新的解读维度。我开始想象,这本书将如何细致地描摹,当“东方”的视角与“西方”的视角,在“西藏”这个地理和文化交汇点上相遇时,会产生怎样的火花和碰撞。这是否意味着,作者将深入剖析不同文化背景下,人们如何构建对西藏的认知,又如何由此形成不同的“问题”定义?我期待作者能像一位经验丰富的向导,带领我穿越历史的迷雾,去理解那些根植于不同文明土壤的观念,那些塑造了我们对西藏看法的深刻影响。尤其让我感兴趣的是“外二篇”的设定,这表明作者并非只满足于单一议题的探讨,而是希望通过多篇幅的论述,来拓展和深化其核心观点。或许,这“二篇”会通过其他文化现象或历史事件,来印证“东西方视角差异”在理解复杂议题时的重要性。我希望这本书能够给予我一种批判性的思维能力,让我不再轻易地接受一种单一的叙事,而是能够从多个角度去审视问题,理解不同文化间的张力与融合。这无疑是一次智识上的盛宴,一次对人类认知边界的探索。

评分(评价六) 当我第一眼看到“东西之间的‘西藏问题’”这本书名,我立刻感受到了一种宏大叙事和深度洞察的召唤。我并非对西藏的政治历史有着特别深入的研究,但“东西之间”这四个字,极大地激发了我的好奇心。我猜测,作者并非简单地陈述事实,而是试图去解构“西藏问题”这个概念本身,将其置于一个更广阔的文化和历史的背景下进行审视。我想象,书中会详细探讨“东方”和“西方”这两个概念在历史长河中是如何演变,又如何被赋予了不同的文化内涵,以及这些内涵是如何影响了它们对“西藏”的认知和评价。我期待作者能深入分析,在不同的文化语境下,“西藏”究竟意味着什么?它是否承载了东方古老文明的某种象征,又是否成为了西方人眼中神秘、遥远,甚至是某种想象的寄托?“西藏问题”的产生,会不会正是源于这种根本性的理解差异?“外二篇”的存在,也让我充满了期待。这是否意味着,作者会通过其他相关议题,来进一步印证其关于“东西方视角”的论述?也许是关于文化冲突的普遍性,也许是关于不同文明在现代社会中的碰撞与融合。我希望这本书能提供给我一种全新的理解世界的方式,让我能够跳出固有的思维模式,去审视那些看似理所当然的“问题”,从而获得更深刻的洞察。这不仅是一次知识的获取,更是一次思维的启迪。

评分(评价七) 《东西之间的“西藏问题”》(外二篇)——这个书名本身就散发着一种引人入胜的学术气息,又蕴含着深刻的哲学意味。作为一名对历史和文化抱有浓厚兴趣的读者,我立刻被它所吸引。我设想,这本书并非只是简单地陈述西藏的历史事件或政治现状,而是尝试从一个更宏大的视角,去剖析“西藏问题”之所以成为“问题”的根源。我猜测,“东西之间”不仅仅是指地理上的东方和西方,更代表着两种截然不同的文明体系、价值观念和认知模式。作者很可能是在探讨,当这两种“东西”的目光聚焦于“西藏”时,各自会投射出怎样的理解、期待和误读。我期待书中能够呈现出,在历史上,来自东方和西方的影响是如何交织在一起,共同塑造了今天我们所认识的“西藏”。“外二篇”的出现,也让我对这本书的内容充满了更多的好奇。这是否意味着,作者会在“西藏问题”之外,还探讨其他具有相似“东西方视角”张力的议题?或许是关于其他国家或地区的文化冲突,又或是关于全球化进程中,不同文明如何互动与并存。我希望这本书能为我提供一个更精细的分析工具,让我能够理解,许多国际性议题的背后,都潜藏着深刻的文化根源和意识形态的较量。它将是一次关于人类文明多样性与复杂性的深刻解读,一次挑战我固有认知框架的智识之旅。

评分(评价二) 这本书的标题,一语双关,又充满了哲学意味。我拿到这本书的时候,脑海中立刻涌现出无数个关于“西藏问题”的碎片化信息,然而,我总觉得这些碎片化的认知,无论从哪个角度切入,都难以触及核心。当我看到“东西之间的‘西藏问题’”时,我仿佛看到了作者试图构建的一个宏大框架,它超越了简单的政治立场,将目光投向了更广阔的文化、历史和哲学层面。我想象作者并非是简单地罗列事实,而是试图去解构“问题”本身。这个“问题”,究竟是如何被“东西”双方所定义和塑造的?“西藏”在“东西”的视角下,呈现出的是怎样的图景?是东方文明的瑰宝,还是西方人眼中未被驯服的原始之地?亦或是,它只是一个被宏大叙事所切割、被地缘政治所裹挟的模糊概念?我尤其对“外二篇”这个附加信息感到好奇。这是否意味着,作者在深入探讨“西藏问题”的同时,还会触及其他与此有着某种关联,却又有所区别的议题?是关于其他文化区域的“东西方”碰撞,还是关于“西藏问题”的某种延伸和拓展?这本书,无疑是一次思想上的探险,它邀请我去审视那些我们习以为常的认知,去质疑那些被普遍接受的叙事。我期待它能提供一种更精细、更具辨识度的分析工具,帮助我理解一个复杂议题的多元性,以及不同文化之间对话的难度与可能性。这是一种智识上的挑战,也是一次心灵的洗礼,它可能重塑我对“理解”这个词的定义。

评分(评价一) 当我在书店的架子上无意间瞥见这本书名——“东西之间的‘西藏问题’”,一股莫名的好奇心便被勾了起来。我并非是历史研究的专家,对西藏的了解也仅限于一些泛泛而谈的印象,比如那壮丽的雪山,神秘的布达拉宫,以及围绕着它挥之不去的争议。然而,“东西之间”这四个字,瞬间为我打开了一个新的视角。它暗示的不是一个单向的叙事,而是两种文明、两种价值体系,甚至两种截然不同的认知方式在西藏这个地理和文化交汇点上的碰撞与张力。我开始想象,这本书会如何剖析这种“东西”的界定本身,是否西方人眼中的“西藏问题”与中国人理解的“西藏问题”存在根本性的差异?它是否会深入探讨历史长河中,那些来自东方和西方、影响西藏命运的各种力量?会不会有对不同文化接触点上产生的误解、偏见,甚至是可以被理解的差异的细致描摹?我期待着作者能像一位经验丰富的向导,带领我穿越纷繁复杂的历史叙事和意识形态迷雾,去探寻“西藏问题”背后更深层次的文化根源和现实逻辑。或许,它会揭示出,所谓的“问题”,在某种程度上,源于观察者自身所处的“东西”坐标。这本书,就像一个精心设计的谜题,让我迫不及待地想要去解开。它不仅仅是对一个特定区域的关注,更像是对人类文明交融与冲突的深刻隐喻,这一点尤其吸引我。我想,阅读这本书,或许能让我对“视角”这个概念,有更具象、更深刻的理解,它不仅仅关乎眼睛所见,更关乎心灵所想,关乎我们如何过滤信息,如何构建认知。

评分(评价四) 当我看到“东西之间的‘西藏问题’”这本书名时,我立刻意识到,这并非是一本简单的关于西藏的政治或历史读物。它更像是一次关于文化哲学层面的深度挖掘。我设想,作者试图通过“西藏问题”这个具体的切入点,来探讨“东西”这两个概念本身在现代语境下的复杂性与模糊性。“西藏问题”之所以成为问题,可能正是因为“东方”与“西方”对于“西藏”的理解,存在着根本性的差异,这种差异源于历史、哲学、宗教,甚至艺术审美层面的巨大鸿沟。“东西”不再是单纯的地理概念,而是一种意识形态、一种价值体系的象征。我期待书中能够展现出,不同文明背景下的学者、政治家、艺术家,甚至普通人,是如何从各自的“东西”立场出发,去观察、去定义、去评价“西藏”的。这种对比和张力,本身就极具吸引力。而“外二篇”的出现,则让这本书的内容显得更加丰富和立体。我猜想,这“二篇”可能是在用其他具体的例子,来印证“东西之间”这种视角分析框架的普适性。或许是关于另一个文化冲突区域的案例,又或许是对全球化浪潮下,东西方文明碰撞的某种抽象论述。总之,我期待这本书能提供给我一种全新的思维方式,让我学会如何辨析信息背后的文化基因,如何理解不同视角下的世界。它可能是一次思想上的“祛魅”,让我看到那些看似客观的“问题”,实则充满了主观的色彩。

评分(评价八) 当我翻开《东西之间的“西藏问题”》(外二篇)这本书,我感受到的是一股强烈的学术探索精神,以及作者对复杂议题的深邃思考。我并不是历史的专家,但“东西之间”这四个字,却立刻勾起了我对“视角”的强烈兴趣。我开始想象,作者是如何巧妙地将“西藏问题”置于“东西方”两个宏大叙事框架之下进行审视的。这是否意味着,书中将细致地剖析,西方世界对西藏的理解,与东方世界对西藏的理解,在历史、文化、政治等多个层面存在的差异甚至冲突?“西藏问题”之所以复杂,是不是恰恰因为它被不同的“东西”文化,用不同的标准去衡量,用不同的语言去解读?我期待作者能够像一位经验丰富的解剖师,一层层剥开“西藏问题”的表象,去探寻其深层的文化根源和历史逻辑。而“外二篇”的出现,则暗示了本书的视野更为开阔。我猜测,这“二篇”或许是通过对其他地域或文化的分析,来佐证“东西方视角”在理解世界时所扮演的关键角色,从而进一步深化其核心论点。我希望这本书能够让我获得一种更具批判性和辨识度的思维能力,让我不再被单一的叙事所左右,而是能够理解,每一个“问题”背后,都可能隐藏着多个不同视角的解读。这不仅仅是对“西藏问题”的深入了解,更是对人类文化多样性和复杂性的深刻体悟。

评分(评价三) 初见书名“东西之间的‘西藏问题’”,我便感到一种强烈的学术气息,但同时又带着某种难以言喻的叙事张力。我推测,作者绝非是想写一本泛泛而谈的游记或简单的历史陈述。它所隐含的,是对“西藏问题”这个命题背后,深刻的文化隔阂与意识形态差异的探索。我想象,书中会涉及大量的历史文献、学术研究,以及不同文化背景下形成的关于西藏的叙事文本。作者很可能是在试图揭示,“西藏问题”之所以成为“问题”,很大程度上是因为它被置于“东西”两个不同认知体系的光谱之中,从而产生了不同程度的解读和反应。它可能是在对比分析,东方视角下的西藏,以及西方视角下的西藏,它们在历史的演进中,各自扮演了怎样的角色,又对西藏的命运施加了怎样的影响。我好奇作者如何处理这种复杂的叙事,如何平衡不同立场的观点,又如何避免落入简单的二元对立。更重要的是,“外二篇”的出现,让我对其内容充满了更深的期待。这是否意味着,作者会通过其他案例,来佐证或深化其在“西藏问题”上的论述?是关于其他地缘政治冲突中,东西方视角差异的体现?还是关于不同文化价值观在全球化语境下的互动与张力?我期待这本书能够提供一种深刻的洞察,帮助我理解,在全球化的进程中,文化差异并非只是表面的色彩,而是深刻影响着我们认知世界和解决问题的根本力量。这本书,可能是一次对人类文化多样性与复杂性的精妙解读,它邀请我去思考,我们如何才能真正跨越“东西”的界限,进行有意义的对话。

评分(评价九) 《东西之间的“西藏问题”》(外二篇)——仅仅是书名,就足以勾起我对本书内容无穷的好奇心。我不是一个历史学者,对西藏的了解也仅限于一些媒体报道和片段的印象,但“东西之间”这个限定词,立刻让我意识到,这本书将提供一个全新的、非同寻常的解读视角。我猜想,作者并非只是简单地陈述西藏的历史事实,而是将“西藏问题”放置在“东西方”文明碰撞与交融的宏大背景下进行审视。它或许会深入探讨,“东方”与“西方”是如何在各自的文化体系中,构建了对“西藏”的认知,这种认知又如何塑造了“西藏问题”的边界和内涵。“东西”不再是单纯的地理方位,而是一种价值观、一种意识形态的象征。我期待书中能够展现出,不同文明背景下的学者、政治家、艺术家,甚至是普通人,是如何从各自的“东西”立场出发,去观察、去定义、去评价“西藏”。而“外二篇”的出现,则更进一步加深了我对本书内容的期待。这是否意味着,作者会通过其他具有相似“东西方视角”张力的议题,来印证其核心论点?或许是关于其他文化区域的冲突,又或是关于全球化语境下,东西方价值观的互动与张力。我希望这本书能够帮助我理解,在当今世界,理解一个复杂议题,必须超越单一的视角,而要学会从不同文化、不同历史语境中去审视它。这无疑是一次智识上的冒险,一次对人类文化多样性的深刻洞察。

评分除了“跨体系社会”有大而无当之嫌外,在这个概念下,经济因素被囚困在附属地位上,这似乎依旧有碍于对民族国家的反思吧。

评分外行抄公真是什么都敢写,再配上石硕之流的瓶语就更无语了——和那个霍巍经常上演藏学界的“双鬼拍门”!最意外的是沈卫荣也来抬轿子,不过看此人一篇文章里把Tibetan全弄成“西藏的”,亦不难推知其水准。

评分将中国现代问题放入到帝国政治中进行思考,如果不能成为主要的视角,也最起码能成为一个极具批判力视野而存在。文明国家与民族国家的竞争关系始终存在,而中国的边疆治理更是难以全然用纯粹的民族-政治合一的地域管辖权进行充分解释,也许,几千来的古老帝国的统治记忆和统治技艺,又会重新复活也说不定。

评分没有一页的字面意思匀得圆的……什么鬼书……

评分首先谈西方对西藏的认识有着东方主义的烙印,那我们中原汉人政权呢?有没有“西方主义”?汪晖没讲。其次,指出西藏与中原政权的朝贡关系被西方殖民体系颠覆并整合进民族国家体系是没有问题的,但问题是,在这个过程中,中华民国和新中国对西藏的控制的正当性在哪里?汪晖提出的“自觉的政治主体中华民族”看起来是可疑的,可能反而正是现在民族问题的根源所在。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有