具体描述

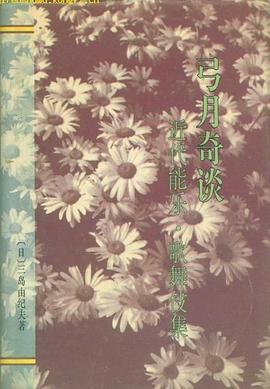

本书是一部编译作品,从日本作家村松梢风所著的多部作品中选择与上海有关的文章汇编而成,主要为作者于20世纪20年代在上海及周边地区的游历见闻。在本书中,村松梢风深入感受了上海的繁华街区、娱乐场所,参观了中国的新式教育机构,与中国进步文人进行了密切来往,游览了杭州、苏州等地的园林风景,其惊讶于国际大都市上海包罗万象的特质,使用了直观、生动的文字来描绘自己在上海的见闻,第一次使用了“魔都”这一意象指称上海,体现了旧上海复杂多样的历史面貌。全书分为四辑,配有插图多幅。

作者简介

村松梢风(1889—1961),日本作家,20世纪二三十年代曾多次到中国游历,撰写了近十部有关中国的著作,与中国渊源颇深。代表作有被著名导演沟口健二翻拍成电影的小说《残菊物语》等。《魔都》是其在中国的第一部旅行记,也由此创造了上海的“魔都”意象,如今这一词语几乎已成为上海的代名词。

徐静波,复旦大学日本研究中心教授,研究领域为中日文化关系、中日文化比较,专著有《梁实秋——传统的复归》(1992年)《东风从西边吹来——中华文化在日本》(2004年)《日本饮食文化:历史与现实》(2009年)《近代日本文化人与上海1923—1946》(2013年)《和食的飨宴》(2015年)《观知日本》(2016年)《和食:日本文化的另一种形态》(2017年)等8种,译著有《白河夜船》《蹇蹇录——甲午战争外交秘录》等15种,编著有《日本历史与文化研究》等11种。曾在神户大学、京都大学等多所大学任教。

目录信息

译者前记

辑 一

扬子江

明亮的上海 黑暗的上海

夜上海

绿牡丹

田汉先生

新世界、大世界

参观学校

移居俄国人的公寓、友人来

《创造》同人

跑马

西湖之旅

归国之日

辑 二

乞丐与剩饭

梦寐之乡

中国的色彩

黄包车

欢乐之都

大世界 新世界—上海的民众娱乐场

赏钱

辑 三

车站一景

我观上海

跑狗

北四川路

俄国女郎

黑猫跳舞场

赌博馆

辑 四

风景的印象

建筑

中国的庭园

都市的风景

茶馆

中国菜肴

苏州游记

西湖游览记

· · · · · · (收起)

读后感

本文原刊于《中华读书报》2018年5月16日第16版。转载请注明。 作为中国近代以来发展形成的国际大都市,近代上海拥有许多耀眼的名片:“东方巴黎”“冒险家的乐园”“现代中国的钥匙”……其中唯有“魔都”避免了被埋没的命运,在今天成为上海的代名词。这一词汇究竟从何而来,...

评分之前去过一次上海,感觉与文中所写的魔都已经非常不一样了… 在当时,一定要去欢乐场、各种找乐子才能体会到那是真实的上海,村松完全体会到了这一点,于是他给我们讲述了找女孩子、跑马、跑狗等我们现在都无法体会到的事情,描述了一个魔幻的上海。 除了最后收录的文章里对中...

评分其实是一个作品选集,《魔都》一共分了四辑:辑一选自《魔都》;辑二选自《支那漫谈》;辑三选自《新支那访问记》;辑四依然是选自《支那漫谈》,每一辑中收录村松梢风不同著作中的几篇文字。概括来说这本书讲的都是1920年代的上海,也许是因为中间隔着遥远的时代,所以阅读过...

评分本文原刊于《中华读书报》2018年5月16日第16版。转载请注明。 作为中国近代以来发展形成的国际大都市,近代上海拥有许多耀眼的名片:“东方巴黎”“冒险家的乐园”“现代中国的钥匙”……其中唯有“魔都”避免了被埋没的命运,在今天成为上海的代名词。这一词汇究竟从何而来,...

评分之前去过一次上海,感觉与文中所写的魔都已经非常不一样了… 在当时,一定要去欢乐场、各种找乐子才能体会到那是真实的上海,村松完全体会到了这一点,于是他给我们讲述了找女孩子、跑马、跑狗等我们现在都无法体会到的事情,描述了一个魔幻的上海。 除了最后收录的文章里对中...

用户评价

光怪陆离眼花缭乱小心仙人跳。

评分外国人是不会懂上海的意念的。就连中国人都不一定都都懂

评分马马虎虎的碎片笔记,流水账。

评分序言里说村松梢风在20世纪的日本文坛中二流都排不上,但这本以上海为中心的游记个人读来却感觉上佳,还要超过浙江文艺的那几本中国游记,一来作者人文学养虽稍逊,但好处是视角不局限于阳春白雪,而是聚焦于上海日常的市井生活,直观而生动,有着大量当日上海的生活素描文字,有着社会生活史上的价值;二来作者喜好寻花问柳,虽不高雅,但也由此大量接触娼妓从而得以窥视社会底层的艰辛与不易,让读者很容易认识到老上海光鲜靓丽背后的巨大阴影,了解到当时上海的繁华是一种畸形而变态的繁荣,绝非今日一般布尔乔亚之徒一厢情愿的浪漫想象。村松梢风是“魔都”一词的发明者,在近百年后的今日已成为上海的代称,在当时和今日都是一个能概括上海种种复杂因子的准确词汇,一般读者可以通过其多种上海游记来认识光怪陆离明暗交汇的老上海。

评分“魔都”的由来总算是找到了。一个世纪前,像何伟一样的日本作家村松梢风来到上海,见证了多国租界状态下的大上海。魔幻的残存着生命气息。由于租界内适用法律的困难,使得犯罪盛行。乱世之下,作者了解最多的是娱乐、赌博和娼盗,看到了霓虹灯下遍布着污流和残暴,彻夜的舞厅与弄堂里的刺杀,冲突和混乱在上海都容得下,人们也不觉稀奇。连拉黄包车的苦力也活在当下。作者说上海灯火通明却在明亮处透露着阴冷,郊区里稀疏的光线却残存着温暖。魔都上海就在这般阴森的氛围下尽情的释放、歌唱,上瘾了一样地呼吸。末日就要来了。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有