具体描述

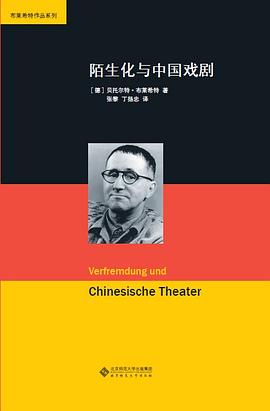

布莱希特的剧论和文论在德语世界和英语世界已有一套7卷本《布莱希特剧论全集》,并收入30卷本的《布莱希特全集》中,在西方文论界影响很大,是研究文艺理论的常备案头书,然而,在中国却仅有一本选本《布莱希特论戏剧》。本套布莱希特作品系列即以30卷本《布莱希特全集》中的剧论和文论部分为原本,每段时期选取其最知名的文章作为书名,邀请布莱希特研究领域的两位领军人物张黎和丁扬忠担任主编,邀请中国社科院外文所、中央戏剧学院戏剧文学系、北京外国语学院德语系、上海外国语大学德语系的老师担任译者,并邀请本领域专家为每本书撰写序言或选取其关于本书最经典的研究论文代序,为中国读者展现一个不一样的布莱希特。

1935年,布莱希特在莫斯科观看了表演艺术大师梅兰芳的演出,提出了其最重要的理论之一——陌生化效果(间离效果),并将中国戏曲与德国戏剧进行比照对观,得出德国史诗剧不仅通过演员产生陌生化效果,而且通过音乐和布景达到陌生化效果,以期使被表现的事件历史化的结论。本书中,布莱希特还对中国传统戏剧形式、间离效果的产生方式等问题进行了深度思考。

作者简介

贝托尔特•布莱希特(1898—1956),德国戏剧家、文论家、诗人,年青时曾任剧院编剧和导演,受女演员海伦娜•魏格尔影响开始接触马克思主义,投身工人运动。1933年后流亡欧洲大陆,在苏黎世的旅馆,见到了本雅明,结下了深厚的友谊,并开始接触、思考中国古典文化、中国戏曲思想。1941年经苏联去美国。1947年返回欧洲。1948年起定居东柏林。1951年因对戏剧的贡献而获国家奖金。1955年获列宁和平奖金。1956年8月14日逝世于柏林。

目录信息

中国戏剧表演艺术中的陌生化效果

论中国人的传统戏剧

简述产生陌生化效果的表演艺术新技巧

间离方法的产生

间离方法笔记

表演艺术

角色研究

形象创造

对演员的指示

给一位演员的一封信的摘要

批判的立场是一种非艺术的立场吗

业余戏剧值得谈论吗

排练领导人的立场

古老戏剧中的间离效果

罗兰 巴特论布莱希特

古代悲剧的力量

首要的戏剧

没有矛盾的演员

为什么是布莱希特

《涅克拉索夫》如何评论它的评论家

被翻译的布莱希特

布莱希特、马克思与历史

悲剧与高度

评论:为布莱希特《大胆妈妈和她的孩子们》撰写的序言

布莱希特与话语:关于话语研究的一点思考

文化与悲剧

· · · · · · (收起)

读后感

拜访“布莱希特作品系列”的译者之一,中央戏剧学院前院长丁扬忠先生时,他与我回忆起当年与黄佐临、陈颙导演一起排练布莱希特戏剧时的场景,那是一个怎样的年代,这是新中国第一场外国戏剧,竟然演了80多场,还场场爆满,他说,几十年过去了,人人都在论文中写布莱希...

评分拜访“布莱希特作品系列”的译者之一,中央戏剧学院前院长丁扬忠先生时,他与我回忆起当年与黄佐临、陈颙导演一起排练布莱希特戏剧时的场景,那是一个怎样的年代,这是新中国第一场外国戏剧,竟然演了80多场,还场场爆满,他说,几十年过去了,人人都在论文中写布莱希...

评分拜访“布莱希特作品系列”的译者之一,中央戏剧学院前院长丁扬忠先生时,他与我回忆起当年与黄佐临、陈颙导演一起排练布莱希特戏剧时的场景,那是一个怎样的年代,这是新中国第一场外国戏剧,竟然演了80多场,还场场爆满,他说,几十年过去了,人人都在论文中写布莱希...

评分拜访“布莱希特作品系列”的译者之一,中央戏剧学院前院长丁扬忠先生时,他与我回忆起当年与黄佐临、陈颙导演一起排练布莱希特戏剧时的场景,那是一个怎样的年代,这是新中国第一场外国戏剧,竟然演了80多场,还场场爆满,他说,几十年过去了,人人都在论文中写布莱希...

评分拜访“布莱希特作品系列”的译者之一,中央戏剧学院前院长丁扬忠先生时,他与我回忆起当年与黄佐临、陈颙导演一起排练布莱希特戏剧时的场景,那是一个怎样的年代,这是新中国第一场外国戏剧,竟然演了80多场,还场场爆满,他说,几十年过去了,人人都在论文中写布莱希...

用户评价

《陌生化与中国戏剧》这本书,从书名就透露出一种对传统艺术进行深度解构的野心。我作为一个对中国戏剧怀有深厚感情的普通观众,一直在思考,如何在保留其经典魅力的同时,让它更好地与现代社会产生连接。而“陌生化”,在我看来,恰恰是一种非常有潜力的途径。我非常好奇,作者是如何在梳理西方“陌生化”理论的基础上,将其与中国戏剧的特殊语境相结合的。中国戏剧本身就具有高度的象征性和程式化,例如,一挥扇就是下雨,一匹马就是车马劳顿,这些元素在几百年前甚至更久远的时候,就已经是一种约定俗成的“陌生化”处理,将抽象的概念具象化。那么,本书所探讨的“陌生化”,是否是在此基础上的进一步发展,或者是一种颠覆性的创新?我特别期待书中能够通过具体的案例,来展现“陌生化”在中国戏剧中的实践。例如,一位导演是如何运用现代的舞台技术、灯光设计,甚至是多媒体手段,去“陌生化”一个经典的戏曲唱段,从而赋予它新的生命力和解读空间?这种“陌生化”,是否能够让观众跳出对剧情的简单理解,去更加关注人物的内心世界,去思考戏剧所要传达的更深层次的社会或哲学意义?我希望这本书不仅能提供理论上的指导,更能给我带来一种全新的观赏体验,让我能够以一种更加批判性的、更加深刻的视角,去品味中国戏剧的博大精深。它不仅仅是一本书,更是一把钥匙,开启了我对中国戏剧理解的新维度。

评分初见《陌生化与中国戏剧》这本书,我便被它所蕴含的深刻思考所吸引。长久以来,我对中国传统戏剧的理解,很大程度上是建立在对经典剧目和传统表演技巧的熟悉之上。然而,正是这种“熟悉”,有时让我觉得与现代社会的节奏有些脱节。书中提出的“陌生化”,在我看来,是一种能够打破这种“熟悉感”,引发观众深度思考的有效途径。我非常好奇,作者是如何将“陌生化”这一概念,与中国戏剧本身所固有的高度程式化、象征化等特点相结合的。是否是在中国戏剧原有的“陌生感”基础上,进行一种更加精妙的“陌生化”处理?我特别期待书中能够有具体的案例分析,让我能够直观地看到,“陌生化”在中国戏剧中的实践。例如,一位导演是如何通过改变舞台布景、音乐风格,甚至演员的表演方式,来“陌生化”一个经典的《贵妃醉酒》,从而让观众看到一个不同于以往的,更具现代解读空间的角色?这种“陌生化”,是否能够引导观众跳出对剧情的简单欣赏,而去关注更深层次的社会议题,抑或是对人性本身的探讨?我希望这本书能够为我提供一种全新的观看中国戏剧的视角,让我能够以一种更加批判性、更加理性化的方式,去理解和欣赏中国戏剧的魅力,去发现它在现代社会中依然能够焕发出的强大生命力。它不仅是一本理论读物,更是一次对中国戏剧“观看方式”的深度探索。

评分《陌生化与中国戏剧》这本书,给我带来了前所未有的阅读体验。它不仅仅是关于戏剧理论的探讨,更像是为我打开了一扇通往全新思考的大门。我一直对中国传统戏剧有着深厚的感情,但同时也深感其与当代社会的某种疏离。那些精美的唱腔、华丽的服饰、程式化的表演,虽然令人赞叹,但在现代观众的眼中,有时会显得遥远而难以企及。这本书的“陌生化”理论,仿佛正是对这种疏离感的回应。我非常好奇,作者是如何将这一西方戏剧理论,巧妙地嫁接到中国戏剧这块古老而肥沃的土地上的。它是否会挑战我们对“美”的固有认知?是否会让我们重新审视那些看似“完美”的表演,去发掘其背后可能存在的“不完美”或“反常规”之处?我期待书中能够提供一些具体的案例分析,让我看到“陌生化”是如何在具体的剧目中被运用的。例如,在改编经典剧目时,导演是如何通过改变舞台呈现、音乐风格,甚至演员表演方式,来制造“陌生感”,从而引发观众的思考?这种“陌生感”,究竟是让观众感到困惑和不适,还是能让他们看到一个更深层次的,更具时代意义的中国戏剧?我尤其关心的是,“陌生化”是否能够帮助中国戏剧更好地与当代社会对话,吸引更多年轻观众的关注。当传统被“陌生化”,它是否会以一种更具冲击力和颠覆性的方式,重新回到我们的视野,让我们在熟悉的元素中,发现新的惊喜与启示?这本书,无疑为我提供了一种全新的观察中国戏剧的视角,也让我对未来中国戏剧的发展充满了期待。

评分拿到《陌生化与中国戏剧》这本书,我的内心是充满了期待和一丝丝的忐忑。一方面,我一直深爱着中国传统戏剧,它那独特的韵味、深厚的文化底蕴,总是让我沉醉。另一方面,我也清楚地意识到,在现代社会,很多传统艺术形式都面临着如何与时俱进的挑战。而“陌生化”这个概念,在我看来,似乎是一种既有颠覆性又充满创新可能性的手法。我迫不及待地想知道,作者是如何将“陌生化”这一西方戏剧理论,应用到中国戏剧的实践中去的。它是否会打破我们对传统戏剧“程式化”的固有印象,从而让我们看到一个更加生动、更具生命力的中国戏剧?我特别好奇书中是否会涉及到一些具体的剧目分析,例如,是如何通过“陌生化”的手法,去重新解读《西厢记》中张生和崔莺莺的情感纠葛,亦或是《红楼梦》中林黛玉的敏感与多情?这些耳熟能详的故事,在“陌生化”的视角下,会呈现出怎样的不同以往的解读?我甚至设想,这种“陌生化”,会不会是对传统表演技艺的一种挑战,一种对演员本身“技术性”的突破,从而让他们能够更加自由地去表达角色的内心世界?我非常期待,这本书能够为我提供一些具体的、可操作的思路,让我能够在家中,甚至在观看演出时,用一种新的眼光去审视中国戏剧,去感受它在新时代焕发出的独特魅力。它不只是理论的梳理,更是一种观赏的指南,一种对传统艺术“再创造”的探索。

评分《陌生化与中国戏剧》这本书,在我手中沉甸甸的,仿佛承载着深厚的历史与创新的力量。我一直对中国戏剧有着一种复杂的情感,既有对古老艺术的敬畏,也有对其在现代社会中“落寞”的担忧。而“陌生化”这个概念,在我看来,恰恰是连接传统与现代的一座桥梁。我非常好奇,作者是如何在深入研究西方戏剧理论的基础上,将其巧妙地融入中国戏剧的语境中去的。中国传统戏剧的很多元素,例如那些程式化的动作、夸张的脸谱、象征性的服装,本身就带有某种程度的“陌生感”,它与日常生活的真实场景有着明显的距离。那么,本书所探讨的“陌生化”,是延续了这种距离感,还是试图打破它,或者以一种全新的方式去重塑它?我特别期待书中能够提供一些详实的案例研究,让我能够看到“陌生化”在中国戏剧实践中的具体应用。例如,一位当代导演是如何通过对经典剧目的重新编排,比如《牡丹亭》,在保留其诗意浪漫的同时,加入一些现代的元素,从而让年轻观众产生共鸣?这种“陌生化”,是否能让观众跳出对剧情的简单欣赏,去关注更深层次的主题,比如对传统价值观的审视,对人性的探讨?我希望这本书不仅仅是理论的探讨,更能为我提供一种全新的观看戏剧的视角,让我能够以一种更加开放、更加批判性的态度,去理解和欣赏中国戏剧,去感受它在现代社会中依然能够迸发出的强大生命力。

评分坦白说,在阅读《陌生化与中国戏剧》之前,我对“陌生化”这个概念的理解仅限于一些模糊的印象,大概是与 Brecht 的“间离效果”有些关联,一种让观众保持清醒,不完全沉浸其中的艺术手法。但当这本书将这个概念置于中国戏剧的语境下时,我才意识到其复杂性和深刻性远超我的想象。中国戏剧,尤其是传统戏剧,其魅力往往在于其高度的成熟性、程式化和象征性,这些元素构成了一套独特的审美体系,也往往是我们理解和欣赏的“壁垒”。那么,如何在这个已经高度“规范化”的体系中引入“陌生化”?这本书是否探讨了,例如,那些我们耳熟能详的唱腔,那种标志性的身段,以及那些固定不变的脸谱,在加入“陌生化”的元素后,会发生怎样的化学反应?我猜想,它或许会挑战我们对“自然”和“真实”的理解。我们习惯了将演员的表演视为一种高度技巧性的模仿,而“陌生化”是否意味着要打破这种“模仿”,让演员的表演本身成为一种“行动”,一种“展示”,从而揭示表演背后的机制,甚至演员的创作过程?我特别好奇,书中是否会分析一些具体的例子,比如,在一次《贵妃醉酒》的演出中,如果打破了观众对于杨贵妃“雍容华贵”的固有印象,或者改变了舞台的呈现方式,会带来怎样的戏剧效果?是会引发观众的质疑和反思,还是会让他们看到一个完全不同的杨贵妃,一个更具个性和独立性的女性形象?这本书的题目本身就充满了张力,它预示着一种对传统美学的审视与颠覆,也可能是一种对现代观众心理的洞察。我非常期待它能为我们揭示,中国戏剧如何在保留其独特魅力的同时,通过“陌生化”的手段,焕发出新的生命力,吸引更广泛的观众,尤其是那些可能对传统戏剧感到疏远的年轻一代。

评分在阅读《陌生化与中国戏剧》的过程中,我深刻地体会到,艺术的魅力往往在于其不断自我革新与对观众的挑战。中国戏剧,作为一种拥有悠久历史和丰富传统的艺术形式,在漫长的发展过程中,其表现手法、审美范式已经深入人心,甚至成为一种文化符号。然而,这种“熟悉”也可能成为一种“麻木”,阻碍了新的解读和创新的可能性。本书的“陌生化”视角,恰如其分地切入了这一核心问题。我一直在思考,这种“陌生化”究竟是如何在中国戏剧的土壤中生根发芽并开花结果的?它是否会涉及到对那些我们习以为常的表演程式的解构?比如,一段经典的武生功,一段婉转的花旦唱腔,在“陌生化”的语境下,是否会被赋予全新的意义,展现出表演者内心更深层次的挣扎或反思?我特别期待书中能深入探讨“陌生化”对于观众的意义。当我们习惯了对戏剧人物产生共情,甚至完全代入其中时,“陌生化”是否会适时地拉开一段距离,让观众从旁观者的角度,去审视人物的行为,去批判戏剧的主题,从而获得一种更深刻的理性认识?这种“理性”与“情感”的平衡,是中国戏剧一直以来都在探索的课题。我想,这本书的价值,不仅仅在于理论的构建,更在于它能够提供一种新的观看艺术的方式,一种让我们跳出“习惯性思维”,去重新发现中国戏剧独特魅力的途径。我甚至觉得,这本书的意义,已经超越了戏剧本身,它是一种对我们日常生活观察方式的启迪。

评分当我第一次看到《陌生化与中国戏剧》这本书的书名时,心中就涌起一股强烈的探知欲。我一直认为,中国传统戏剧虽然博大精深,但在现代社会,如何吸引年轻一代的观众,如何让其焕发新的生命力,是一个亟待解决的问题。“陌生化”这一概念,在我看来,似乎提供了一种可能性,它能够打破观众的习惯性思维,让他们以一种全新的视角去审视那些熟悉的经典。我迫切地想知道,作者是如何将“陌生化”这一理论,与中国戏剧独特的表演体系、审美范式相融合的。是中国戏剧本身就内含着某种“陌生化”的基因,还是作者在西方理论的指导下,对中国戏剧进行了大胆的创新?我期待书中能够深入剖析几个具体的剧目,比如《霸王别姬》,在“陌生化”的视角下,虞姬的悲情是否会被解读出不同于以往的独立精神?又或者,在《窦娥冤》中,窦娥的冤屈,是否会被通过“陌生化”的手段,放大其控诉的力度,引发观众更强烈的共鸣与反思?我非常好奇,这种“陌生化”的处理,是否会涉及到对传统表演程式的解构,例如,演员是否会被鼓励以一种更加自由、更加个人化的方式去演绎角色,而非完全遵循既定的套路?我希望这本书能够为我打开一扇新的窗户,让我能够以一种更加开放、更加批判性的眼光,去重新认识中国戏剧的魅力,去发现它在现代社会中蕴含的巨大潜能。它不仅仅是一本关于戏剧的书,更是一种关于如何“看”的艺术。

评分翻开《陌生化与中国戏剧》,我首先被它所呈现出的严谨学术态度所吸引。虽然我不是专业研究者,但我能感受到作者在梳理中国戏剧史、理论以及西方“陌生化”理论时的细致与深入。我一直在思考,中国传统戏剧的很多元素,比如程式化的表演、象征性的服装道具,以及高度凝练的语言,本身就带有某种程度的“陌生感”。相较于西方写实主义戏剧,中国戏剧似乎一开始就建立了一种与现实的距离感。那么,本书所探讨的“陌生化”,与中国戏剧本身固有的“陌生感”之间,是一种延续,还是一种批判性的引入?我非常好奇书中是否会对“陌生化”这一概念进行一个更加具体、更贴合中国戏剧实际的界定。它是否会从表演、导演、剧本、舞台美术,甚至是观众的接受心理等多个维度来展开论述?我期待书中能够提供一些鲜活的案例,不仅仅是理论的阐述,更能通过对具体剧目的分析,来展现“陌生化”在中国戏剧中的实践与效果。例如,一些当代导演如何在经典剧目中运用“陌生化”的手法,去挑战观众的观看习惯,去唤起观众的批判性思维?他们是如何在保留传统精髓的同时,注入新的时代精神和艺术理念的?我深信,一个成熟的艺术理论,必然是能够与具体的艺术实践相结合的。因此,我更期待书中能够提供详实的个案研究,让我能够看到“陌生化”在中国戏剧中的具体形态,以及它所能带来的艺术冲击力。这本书,对我来说,不仅是一次理论的探索,更是一次与中国戏剧的“重新发现”之旅。

评分初拿到《陌生化与中国戏剧》这本书,我怀揣着极大的好奇心,毕竟“陌生化”这个词本身就带着一种疏离感与新奇感,而将其与中国戏剧这一古老而深邃的艺术形式相结合,更是激起了我想要一探究竟的冲动。我一直在思考,当我们观看中国传统戏剧时,我们究竟在看些什么?是那些程式化的表演,是那些唱念做打的技巧,是那些象征意义浓厚的服饰与妆容,还是那些流传千古的故事?又或者,我们早已习惯了这些,以至于失去了最初的惊奇与思考?这本书,仿佛就是抛出了这样一道叩问,试图打破我们习以为常的观剧体验,引领我们进入一个全新的视角。我想,作者必定花费了大量的心血,去研究那些似乎“理所当然”的戏剧元素,然后用一种“非理所当然”的方式去呈现它们。这种“陌生化”的处理,究竟会如何影响我们对经典剧目的解读?它是否会让我们重新审视那些熟悉的角色的动机,那些经典的桥段的意义?我特别期待书中能够深入剖析几个具体的剧目,比如《牡丹亭》中的杜丽娘,《霸王别姬》中的虞姬,或者《窦娥冤》中的窦娥,看看“陌生化”的理论如何被应用,又是如何产生出令人耳目一新的解读。这不仅仅是对戏剧本身的探讨,更可能是一种对我们观看方式、理解方式的重塑。我甚至联想到,这种“陌生化”的视角,是否也能启发我们在日常生活中,用一种跳脱常规的眼光去看待身边的人和事?毕竟,我们每天都在经历着各种各样的“戏剧”,而我们往往也成为了“习惯化”的观众。如果这本书能让我们对生活产生类似的“陌生感”,那它就不仅仅是一本戏剧评论,而是一本生活哲学了。我迫不及待地想要翻开它,开始这场与陌生化的对话,也与中国戏剧的深度对话。

评分罗兰巴特太耀眼了,爱上他了。

评分巴特是真厉害

评分从双重表演阐发那段,观赏的艺术首先是知表演套路,然后才能识别表演者在套路里面的进退。这简直就是哲学层面的洞见。

评分那对共鸣、精神恍惚的魔术时刻有所要求的,嗷嗷待哺的社会,常常抑压着观赏艺术的发展而不自知。坐在剧场第一排的观众,追求着真相和正义,这玩意像晶体般永恒,数学般的精确。他们坐着,两种意义上的坐着,脸上显出焦急的神情,配合着演员不懈的努力——这群人在台下常冷冰冰地逼迫自己训练,以达到某种状态,去激发某种感情。他们同样能够欣赏陌生化手法——将它风格化,困滞于象征之内。他们追求表演,之内、之后、之外或之上,无影无形,精巧而无存在的痕迹,却从未想过去认识表演本身。布莱希特选择「震颤」而非震惊——饱含一种合乎逻辑的期待的情感术,轻微得无法餍足他们的胃口,逼迫懒鬼们坐着寻找真相时稍微留意一下“谎言”——正随历史的、可改变的正改变的真实改换着面目。批判的立场是非艺术的吗?我想,这为了改变的图景已经做出了回答

评分布莱希特的“末世学”戏剧缺少护教的话语,对引语永不停歇的创造拒绝了为神甫布道的可能。同时,对于“震颤”的实现扯碎了语言的遮羞布,使语言的表皮产生裂痕,消解、冲淡言语的温床,是一种脱离了的、位移了的再创造。我还是更喜欢阿铎对残酷戏剧的论述。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有