具体描述

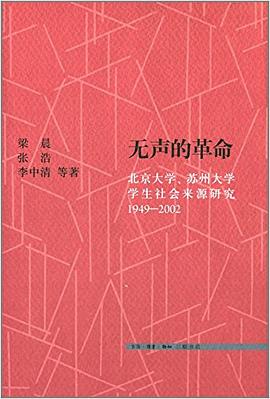

1949年以来,中国高等教育领域出现了一场革命。

新中国高等教育生源开始多样化,以往为社会上层子女所垄断的状况被打破,工农等阶层的子女逐渐占据相当大的比重。基础教育的推广、统一高考招生制度的建立以及重点中学等制度安排共同推动了这一变革的出现。这场革命虽然不及社会政治革命那样引人瞩目,却同样意义深远。受教育者本人在实现命运转变的同时,也改变了国家和地方精英的身份构成,传统社会中封闭的阶层关系和结构被彻底改变了。

本书利用1949—2002年间北京大学和苏州大学学生学籍卡片的翔实材料,力图将这一革命及其成就呈现出来,为中国高等教育改革与发展提供借鉴。

作者简介

李中清 美国芝加哥大学历史学博士。现任香港科技大学人文社会科学学院教授、上海交通大学人文学院历史系访问讲席教授。著有《人类的四分之一:马尔萨斯的神话与中国的现实》(2000,合著)、《压力下的生活:1700-1900年欧洲与亚洲的死亡率和生活水平》(2007,合著)、《中国西南边疆的社会经济》(2012)等。

梁 晨 清华大学历史学博士,南京大学历史系暨中华民国史研究中心副教授。

张 浩 北京大学社会学博士,中国社会科学院社会学所助理研究员。

李 兰 香港科技大学硕士。

阮丹青 美国哥伦比亚大学博士,香港浸会大学社会学系副教授。主要研究领域:社会网络研究、社会阶层与流动、教育与社会平等。

康文林 美国宾夕法尼亚大学社会学、人口学博士。现任香港科技大学人文社会科学学院教授、上海交通大学人文学院历史系访问讲席教授。

目录信息

第一章 研究材料与研究方法

第一节 无声的革命:精英教育的非精英来源

第二节 转变与延续:“无声革命”的三个历史阶段

第三节 发现“革命”的基础:北大、苏大学籍卡数据库的建立过程

第四节 研究“革命”的手段:对历史材料的社会科学化解读

第五节 确定“革命”的维度:学籍卡变量及本书内容

第二章 空间分布的无声革命

第一节 地理位置:贫困地区的“从无到有”

第二节 城乡分布: 农村生源的“从少到多”

第三章 父母职业的无声革命

第一节 分时期的职业结构变迁

第二节 分地区的职业构成

第三节 从“出身照顾”到“有教无类”

第四章 社会性别与民族来源的无声革命

第一节 社会性别:女生已占“半边天”

第二节 民族身份的差异性

第五章 无声革命的关键:来源中学

第一节 精英大学学生来源中学的集中化

第二节 重点中学是精英大学生源的主要提供者

第三节 教育普及与重点校制度

第四节 来源中学生源的多样性是精英大学生源多样性的基础

第五节 重点中学的利弊

第六章 无声革命的得失与未来

第一节 从教育精英走向社会精英

第二节 无声革命的不足

第三节 无声革命的转变与未来

· · · · · · (收起)

读后感

上过梁老师的课,人品才华皆属上乘。如果只是说沿着传统史学的路子,参考计量史学的话,那作品的确可以,图表为数据的呈现提供了一种更直接的方式。但是标榜计量史学,那就有点尴尬了,因为除了图表多之外真的没什么了,这一点甚至他的学生也在吐槽。回到这本书,换个视角看的...

评分拜读了目录和前言,觉得这项研究的结论之所以有许多与直感相悖的地方,原因可能在于:1、将“1949年以来”以“1980年代”为界切成两段,取值过大,忽略了后段内部日趋明显的差异性。2、以“工农家庭”为鉴别项,弊病同前。 还要问:1949年以前,中国有怎样的高等教育。之后如果...

评分(一) 革命,从政治角度看就是改朝换代,从社会角度看就是打破既成社会结构,社会阶层上下大洗牌。故而革命常常与暴力、硝烟弥漫甚至人头落地相伴随而发生。此书以“无声的革命”为题,意在强调:对应社会结构的变化,并没有出现剧烈的对抗,而是悄然发生的。什么手段能够“不...

评分黑格尔曾说,通常众所周知的事情正因为是众所周知而不为人所知。中国半个多世纪以来的社会革命也是如此:许多社会现象如今已如此平常,以至于人们极少意识到那从历史变迁的角度来说乃是一场剧烈的革命。这在大学教育领域尤为明显:上大学早已不稀奇,而这在一代人之前都是确定...

评分作者: 应星(中国政法大学社会学院教授,副院长) 刘云杉(北京大学教育学院教授、博士生导师) 《中国社会科学》2012年第1期刊发了梁晨...

用户评价

核心意思是,感谢党带来了无声的革命,让获得精英教育的学生社会来源更加多样?分析做得真不怎么样。以及估计02年至今很多情况已经改变。

评分:无

评分虽然调查统计的出发点很好,但社会环境剧烈变化造成无法进行完全的单一变量分析和对比,也是个显而易见的问题。

评分好书,理论意义和实践意义兼具。很久没看到写的这么痛快的学术著作了。

评分作者以北京大学、苏州大学庞大的学籍卡数据为素材,指出新中国建立以来,通过客观考试、普及教育等手段提升了精英大学生源背景的多样性,促进了社会公平、阶层流动与改革活力,由此警醒决策者单纯模仿西方发达国家进行素质教育、自主招生可能演化为社会中上阶层实现封闭式代际传递的潜在风险,在客观行文间时现“为苍生谋”的良心风骨。作者将论题与实践“有教无类”的中国传统理想及人人平等的共产主义追求相挂钩,凸现了其宏大性。结合近年来城市中产为下一代愈演愈烈的起跑线竞争、上升通道焦虑,更可见其现实意义。因兹事体大,不同学者围绕其结论与方法展开的批评争鸣亦颇有

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有