具体描述

作者简介

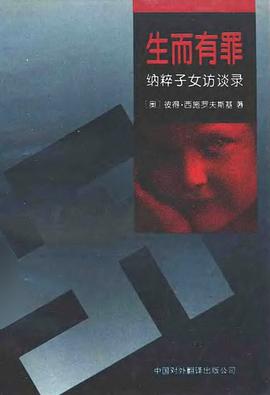

彼得·西施罗夫斯基,出生于第二次世界大战后的维也纳,是纳粹集中营犹太人受害者的后裔。奥地利著名记者、作家。

目录信息

读后感

生而有罪 这是一本作为犹太人子女的彼得·西施罗夫斯基采访德国纳粹子女的访谈录。书成于上世纪八十年代,距二战结束短短四十年。纳粹们的后代覆盖各个年龄层,从刚刚成年到四五十岁,甚至有的纳粹分子已经做了祖父母。访谈的核心是三个问题:纳粹分子是如何在子女面前告知自己...

评分 评分战争之后,受害者视角常常会成为人们重申正义、弥合伤痕的一种方式。提及德国纳粹,提及二战,我们脑中常浮现出的是《安妮日记》、《辛德勒的名单》、《美丽人生》这些描述犹太人悲惨遭遇的作品。关注受害者的遭遇,这是人之常情,也是一种政治正确。 然而在战后的德国,有一...

评分翻开这本书,就开启了前所未有的阅读体验。关键词是“纳粹,子女”,但这并不是理所当然的标签。在大背景下,他们的故事几乎注定被历史政治军事种族的洪流吞没,事实上却如颗颗钢钉扎入我的心底。他们似乎注定带着回避或逃避或扭曲的心态承载着生命不可承受之重,而这一切也可...

用户评价

《生而有罪》这本书的书名,从一开始就激起了我内心深处的好奇。这是一种多么大胆而又充满哲学意味的命题,它似乎直指人类存在的核心困境。我总觉得,名字里蕴含着一个故事,一个关于人性和宿命的深刻探讨。当我真正沉浸在这本书的世界里时,我发现我的预感是正确的,甚至可以说,这本书比我想象的还要深刻。作者的叙事方式非常有特点,他不像许多作家那样追求戏剧性的冲突和跌宕起伏的情节,而是选择了一种更内敛、更具内省性的方式来展开故事。他擅长捕捉那些细微的情感波动,那些在平静表面下涌动的暗流。每一次读到某个章节,都感觉像是剥洋葱,一层层地揭开人物内心深处的秘密,也一层层地触碰到社会存在的某些隐秘的角落。我特别欣赏作者对人物塑造的深度。他笔下的每一个人物,无论是主角还是配角,都显得那么真实,那么立体。他们有自己的优点,也有自己的缺点,他们的选择充满了人性的挣扎和无奈。读着读着,我常常会觉得,我似乎认识这些人,甚至能在他们身上找到自己的影子。这种强烈的代入感,让我更加深入地理解了他们所经历的困境,也更加深刻地体会到了“生而有罪”这个命题的含义。它不仅仅是一个标签,更是一种与生俱来的局限,一种在社会洪流中难以摆脱的枷锁。这本书给我带来的思考,是多方面的。它让我开始审视自己的人生轨迹,审视我所做出的每一个选择,以及这些选择背后所隐藏的动机。它让我意识到,我们每个人,都在以自己的方式,承受着某种“罪”的重量,无论这种“罪”是来自外界的压力,还是源于内心的矛盾。

评分“生而有罪”——这个书名,如同一个古老的预言,又似一声沉重的叹息,第一时间就抓住了我的眼球。它不只是一本书名,更像是一个引人深思的哲学命题,充满了力量和张力,让我立刻想要探寻其背后的故事和意味。当我翻开这本书,我便被作者营造出的那种独特氛围所吸引。这不是那种喧宾夺主的叙事,而是一种不动声色的渗透,将读者缓缓地带入一个复杂而又真实的世界。作者的文字仿佛带着一种魔力,能够将那些最隐秘的人性弱点,那些最难以启齿的社会阴暗面,以一种极其细腻而又精准的方式呈现出来。他没有去刻意地渲染,也没有去简单地评判,而是将一切赤裸裸地展现在读者面前,任由我们自己去感受,去思考。我尤其对作者在塑造人物方面的功力感到惊叹。他笔下的每一个人物,都不是扁平的符号,而是一个个活生生、有血有肉的个体。他们有着自己的过往,自己的挣扎,自己的欲望,以及在命运面前的无奈。我常常在阅读的过程中,会不由自主地将自己代入其中,去感受他们的痛苦,去理解他们的选择,甚至去原谅他们的过错。这种强烈的共情,让我对“生而有罪”这个概念有了更深的体会。它不仅仅是指那些显而易见的错误,更是一种与生俱来的局限,一种在特定社会环境和成长经历下,难以摆脱的烙印。这本书对我而言,不仅仅是一次阅读体验,更像是一次灵魂的洗礼。它让我开始审视自己的内心,反思自己的人生,去理解那些我们常常忽略,却又真实存在的“罪”。

评分“生而有罪”,这四个字,如同一个沉甸甸的问号,瞬间就点燃了我内心深处的阅读冲动。它预示着这本书绝非等闲之辈,而是一次对人性最本质,最幽深之处的探寻。当我开始阅读,我便被作者那不动声色的叙事风格所深深吸引。他仿佛是一位冷静的观察者,将那些隐藏在日常之下的复杂人性,那些在社会结构中滋生的不公与无奈,以一种极其细腻而又真实的方式展现在读者面前。我特别欣赏作者在刻画人物时所展现出的深刻洞察力。他笔下的每一个角色,都饱满而立体,他们不是简单的好人或坏人,而是充满矛盾与挣扎的个体。他们的行为,他们的选择,都源于复杂的动机和深层的心理驱动,让我时常在阅读时,会不由自主地去理解,去原谅,甚至去反思自己。这种强烈的共情,让我更加深刻地体会到了“生而有罪”这个命题的内涵。它并非是指某种单一的、外在的惩罚,而是一种与生俱来的局限,一种在社会化进程中难以摆脱的烙印,一种在人性深处潜藏的复杂性。这本书给我带来的,不仅仅是故事的吸引力,更是一种对自我,对社会,对生命本质的深刻反思。它让我开始审视自己的生活,审视自己所做的每一个选择,去理解那些我们常常选择忽视,却又真实存在的“罪”。

评分拿到《生而有罪》这本书,我便被它那充满张力的书名所吸引。这三个字,仿佛带着一种原罪般的沉重,又蕴含着一种无法逃脱的宿命感。我并非一个容易被标题蛊惑的读者,但我能从这个书名中感受到一种与众不同的力量,一种直指人心、挖掘人性最隐秘角落的勇气。翻开书页,作者的文字就如同涓涓细流,却有着不容小觑的穿透力。他没有用华丽的辞藻去堆砌,也没有用故弄玄虚的笔法去故作高深,而是用一种近乎白描的方式,将那些隐藏在日常之下的复杂人性,那些在社会结构中滋生的不公与无奈,缓缓地展现在我们面前。我尤其喜欢作者在刻画人物心理上的细致入微。每一个角色,即使是配角,都仿佛有血有肉,有着自己的故事和挣扎。他们不是简单的符号,也不是工具人,而是活生生的人,在命运的洪流中载沉载浮,努力求生,却又常常身不由己。这种真实感,让我时常在阅读时产生一种强烈的共情,仿佛自己也置身于那个故事之中,感受着角色的喜怒哀乐,体验着他们的困境与绝望。书中对社会现实的影射,也让我印象深刻。作者并没有刻意去批判,而是将那些存在的裂痕,那些不为人知的痛苦,以一种极其克制却又极其有力的方式呈现出来。这种冷静的叙述,反而更能激起读者的思考,让我们不得不去面对那些我们常常选择忽视的问题。它让我开始反思,我们所处的这个世界,是否真的如我们想象的那般美好?我们每个人,是否都在某种程度上,扮演着“有罪”的角色?这本书带来的不仅仅是阅读的乐趣,更是一种对现实的审视,一种对生命的敬畏,一种对人性复杂性的深刻理解。

评分“生而有罪”——这个书名,如同一个掷地有声的宣言,又似一声低沉的叹息,瞬间便攫住了我的注意力。它不仅仅是一个标签,更是一种对人性本质的探索,一种对我们赖以生存的社会根源的拷问。当我沉浸在这本书的世界里,我便被作者那细腻而又充满力量的笔触所征服。他并没有选择那些直白的批判,也没有刻意去渲染某种极端的情绪,而是用一种不动声色的叙事方式,将那些隐藏在日常之下的复杂人性,那些在社会结构中滋生的不公与无奈,一一展现在我们面前。我尤其喜欢作者对人物塑造的深度。他笔下的每一个角色,都栩栩如生,仿佛是从现实生活中走出来的一般。他们有着自己的优点,也有着自己的缺点,他们的选择充满了人性的挣扎和矛盾,让我常常在阅读时,陷入深深的思考,甚至会反思自己过往的经历,是否也有过类似的困境和抉择。“生而有罪”这个命题,在作者的笔下,不再是一个抽象的概念,而是一种具体的、与我们每个人息息相关的存在。它或许是与生俱来的局限,或许是成长环境的烙印,又或许是在社会洪流中难以摆脱的宿命。这本书带来的冲击,远不止于故事本身。它更像是一次对自我灵魂的审视,一次对生命本质的探寻,一次对我们所处世界的深刻洞察。它让我开始重新定义“罪”,不再将其仅仅视为一种道德上的缺失,而是一种更普遍的、更深刻的存在。

评分《生而有罪》这个书名,对我而言,就如同一个充满了神秘色彩的邀请函,让我无法抗拒地想要一探究竟。它蕴含着一种原罪的沉重,一种宿命的无奈,一种对人性最深层奥秘的探索。当我翻开书页,我便被作者那冷静而又富有穿透力的笔触所吸引。他没有刻意去制造惊心动魄的场面,也没有用华丽的辞藻去渲染,而是用一种极其写实、极其细腻的方式,将一个个鲜活的生命,一段段真实的经历,展现在我眼前。我尤其欣赏作者对人物心理的刻画。他能够精准地捕捉到人物内心最微妙的情感变化,那些隐藏在沉默之下的挣扎与痛苦,那些在欲望与道德之间的摇摆不定。他笔下的每一个角色,都不仅仅是故事的载体,他们本身就拥有着独立而完整的灵魂,有着自己的过往,自己的信念,以及在命运面前的无奈与抗争。这种真实感,让我时常在阅读时,感到一种强烈的共情,仿佛自己也置身于那个故事之中,感受着角色的喜怒哀乐,体验着他们的困境与绝望。“生而有罪”这个概念,在作者的笔下,得到了一个全新的诠释。它不仅仅是指那些显而易见的错误,更是一种与生俱来的局限,一种在社会环境和成长经历下,难以摆脱的烙印。这本书带给我的,不仅仅是阅读的快感,更是一种深刻的思想启迪。它让我开始审视自己的人生,反思自己所做的每一个选择,去理解那些我们常常忽略,却又真实存在的“罪”。

评分《生而有罪》,仅仅是书名,就足以在我的脑海中掀起层层涟漪。这是一种多么大胆的宣示,又是一种多么深刻的拷问,它预示着这本书将不仅仅是一个简单的故事,而是一次对人性最深层的挖掘,一次对社会根源的追溯。当我翻开书页,我便被作者那沉静而又充满力量的笔触所深深吸引。他没有运用华丽的辞藻去堆砌,也没有刻意营造某种戏剧性的冲突,而是选择了一种近乎白描的手法,将一个个鲜活的生命,一段段真实的人生,展现在读者面前。每一个人物,无论其命运如何,都仿佛是作者精心雕琢的艺术品,他们有血有肉,有情感,有欲望,更有在命运面前的挣扎与无奈。我尤其欣赏作者在描绘人物内心世界时所展现出的细腻与精准。他能够洞察那些最微小的心理变化,那些在沉默中涌动的暗流,并将它们以一种极其自然而又深刻的方式呈现出来。读着读着,我常常会感到一种强烈的共鸣,仿佛这些人物的故事就发生在我身边,他们的痛苦与挣扎,也曾在我心中激起过同样的波澜。“生而有罪”这个命题,在作者的笔下,不再仅仅是一个简单的概念,而是一种与生俱来的局限,一种在社会结构中难以摆脱的宿命,一种在人性深处潜藏的复杂性。这本书带给我的,是远超阅读本身的震撼。它让我开始审视自己的生活,审视自己所处的环境,去理解那些我们常常选择忽视,却又真实存在的“罪”。

评分《生而有罪》,这个书名本身就带有极强的吸引力,它仿佛在向我揭示一个关于人性、关于宿命的宏大叙事。当我迫不及待地翻开这本书,我便被作者那沉静而又充满力量的笔触所吸引。他没有选择用戏剧性的情节来抓住读者,而是以一种近乎白描的方式,将一个个鲜活的生命,一段段真实的人生,缓缓铺展在我眼前。每一个人物,无论是主角还是配角,都仿佛拥有着独立的灵魂,他们有自己的故事,自己的挣扎,自己的欲望,也有着在命运面前的无奈与抗争。我尤其欣赏作者在描绘人物心理时的细腻与精准。他能够捕捉到那些最细微的情感变化,那些在沉默中涌动的暗流,并将它们以一种极其自然而又深刻的方式呈现出来。这种真实感,让我时常在阅读时,会感到一种强烈的代入感,仿佛自己也置身于那个故事之中,感受着角色的喜怒哀乐,体验着他们的困境与绝望。“生而有罪”这个命题,在作者的笔下,得到了一个全新的诠释。它不再仅仅是一个简单的标签,而是一种与生俱来的局限,一种在社会结构中难以摆脱的烙印,一种在人性深处潜藏的复杂性。这本书带给我的,不仅仅是阅读的愉悦,更是一种深刻的思想启迪。它让我开始审视自己的生活,反思自己所做的每一个选择,去理解那些我们常常选择忽视,却又真实存在的“罪”。

评分这本书的书名就足以吸引我的目光,《生而有罪》。这名字本身就蕴含着一种复杂的情感和深刻的哲学思考,让我在拿到书的那一刻,就迫不及待地想要一探究竟。它不是那种浮光掠影的畅销书,也不是那种简单粗暴的娱乐读物,而是仿佛一坛陈年的老酒,需要时间去品味,去咀嚼,才能领略其中的醇厚与韵味。我一直对那些探讨人性深处,挖掘社会根源的作品情有独钟,而《生而有罪》似乎就具备了这样的特质。它不仅仅是一个故事,更像是一面镜子,映照出我们内心深处那些不愿承认的阴暗,那些被时代洪流裹挟而来的无奈,以及那些在看似平静的生活下涌动的暗流。每一次翻开它,都像是在进行一场自我审视,一次对过往经历的重新梳理。作者的笔触细腻而富有力量,他能够将宏大的社会议题巧妙地融入到个体命运的叙事之中,让读者在感受人物悲欢离合的同时,也不禁开始思考自己所处的环境,以及我们每个人身上背负的“罪”究竟是什么。这种“罪”或许不是法律上的条文,也不是道德上的谴责,而是一种更为普遍的存在,一种与生俱来的局限,一种在特定环境下难以摆脱的宿命。我常常在读到某些情节时,会陷入沉思,大脑中如同被投入一颗石子,激起层层涟漪。它让我开始审视自己过往的选择,那些看似无关紧要的决定,是否也在无形中塑造了现在的我,是否也让我沾染了某种“罪”的印记。这本书带来的冲击,远不止于故事本身,它更像是一种思想的启迪,一种对生命本质的拷问,一种对我们赖以生存的社会体系的深度解剖。它的存在,本身就是对“罪”这个概念的一种重新定义,一种升华。

评分《生而有罪》这个书名,绝对是我近年来看到的最具冲击力,也最能引发思考的书名之一。它本身就带着一种原罪的宿命感,一种对人性深处幽暗的探索,让我无法抗拒地想要一探究竟。当我开始阅读,我立刻被作者的笔触所吸引。他没有选择用夸张的戏剧性来吸引读者,而是用一种冷静、沉稳的叙事风格,将故事缓缓展开。每一个字,每一个句,都仿佛经过精心的打磨,蕴含着作者对生活、对人性深刻的洞察。书中对人物心理的刻画尤为出色,每一个角色都显得那么真实,那么立体。他们的情感并非单一的善恶,而是充满了复杂性和矛盾性,让人在理解的同时,也忍不住去审视自己。我特别喜欢作者在描绘社会现实时的那种不动声色的力量。他并没有直接的批判,而是通过人物的遭遇,通过生活的细节,将那些存在的裂痕,那些不公的现象,不动声色地展现在读者面前。这种“润物细无声”的表达方式,反而更能触动人心,引发读者更深层次的思考。我常常在读完一个章节后,会陷入长时间的沉思,脑海中不断回响着书中人物的对话,以及那些被隐藏在平静表象下的暗流。这本书带来的冲击,远不止于故事本身,它更像是一次对自我灵魂的拷问,一次对生命本质的探寻。它让我开始重新审视“罪”这个概念,不再仅仅将其局限于道德或法律的范畴,而是将其视为一种与生俱来的局限,一种在社会化过程中难以避免的烙印。

评分疏不间亲

评分切入点蛮有意思,但只有采访没有分析。

评分在关于纳粹历史的“后记忆”中,1987年问世的本书算是开创性的,可以见到战后一代如何面对父母的罪孽。不过这也绝不只是战争罪责的问题,实际上这种代际冲突或许可以引起中国人的强烈共鸣。在二十多年前译本出版时,国内还不明显,现在年轻一代喊出的“父母皆祸害”,可说是同样的精神弑父,虽然我们的质问更多不是指向父辈的罪孽,而是他们在家庭内的权力支配。

评分真有意思,最激烈反对父辈的人多是马列信徒、毛分子、同性恋、吸毒者、披头士这种货色

评分真有意思,最激烈反对父辈的人多是马列信徒、毛分子、同性恋、吸毒者、披头士这种货色

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有