具体描述

目录

苹果树

[英国]高尔斯华妥 董衡撰 译

亚尔培.萨伐龙

[法国]巴尔扎克 傅雷 译

两姐妹

[印度]泰戈尔 如珍 译

一个女人一生中的二十四小时

[奥地利]茨威格 纪琨 译

一颗心的沦亡

[奥地利]茨威格 程蜀生 译

这里的黎明静悄悄

[苏联]瓦西里耶夫 王金陵 译

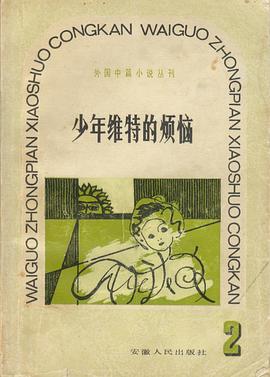

少年维特的烦恼

[德国]歌德 杨武能 译

作者简介

约翰·沃尔夫冈·歌德(1749-1832)是德国近代杰出的诗人、作家和思想家。世人公认他是继但丁和莎士比亚之后西方精神文明最为卓越的代表。《少年维特的烦恼》这部以第一人称写就的书信体小说,不仅传达了欧洲从古老的封建制度向资产阶级过渡的转型时期,中青年一代追求“个性解放”,“感情自由”,“恢复自然的社会状态”,“建立平等的人与人关系”的强烈愿望,也阐明了作者自身鲜明的立场。

目录信息

读后感

首先说点题外话。 《少年维特之烦恼》的问世给死气沉沉的欧洲带来一股维特热,年轻人十分推崇维特,学习他的服饰,他的言谈和行径,甚至仿习自杀。上流社会的主教谴责歌德此举无疑是戕害无知的年轻人。对此,歌德的回应是:“世间有些大人物用大笔一挥就把十万人送到战场,其中...

评分第一次读《少年维特的烦恼》应该是在大三一个无聊的午后。从三联买了这本书,在床上看了起来。想不到看完的时候,我已经泪流满面。 感触特别深的,是维特的那种绝望,在社会上的绝望,在工作上的绝望,在感情上的绝望,特别触动当时的心情,因为就快大四了,一切那么的茫然和...

评分如果有这样一个女孩,身边的人都喜欢她,老人临终时会请她去陪伴,有人生了病会请她去照顾,年纪轻轻就担负起照顾八个弟妹的重担,充当他们的母亲,并获得他们由衷的喜爱——然而,却有一个“文文静静”的男孩为她而精神分裂,被关进疯人院整整一年,另一个青年画家更为了她举...

评分如果有这样一个女孩,身边的人都喜欢她,老人临终时会请她去陪伴,有人生了病会请她去照顾,年纪轻轻就担负起照顾八个弟妹的重担,充当他们的母亲,并获得他们由衷的喜爱——然而,却有一个“文文静静”的男孩为她而精神分裂,被关进疯人院整整一年,另一个青年画家更为了她举...

评分首先说点题外话。 《少年维特之烦恼》的问世给死气沉沉的欧洲带来一股维特热,年轻人十分推崇维特,学习他的服饰,他的言谈和行径,甚至仿习自杀。上流社会的主教谴责歌德此举无疑是戕害无知的年轻人。对此,歌德的回应是:“世间有些大人物用大笔一挥就把十万人送到战场,其中...

用户评价

苹果树 亚尔培.萨伐龙 两姐妹 一个女人一生中的二十四小时 一颗心的沦亡 这里的黎明静悄悄 少年维特的烦恼

评分这根本是“我的烦恼”嘛。。。 唉~

评分只读了这本书里的同名作。不可否认其思想性,但是,我还是挺接受不了那种太富于个人感情色彩的表达。也许和翻译有关,也许和时代间隔有关,也许和主人公性别有关,总之虽然能明白维特的痛苦,代入感实在欠了点。但现在的我至少能理解这样的人存在的合理性了,而不会自作聪明地认为作者只是在矫情。

评分大二读的吧~~

评分这根本是“我的烦恼”嘛。。。 唉~

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有