具體描述

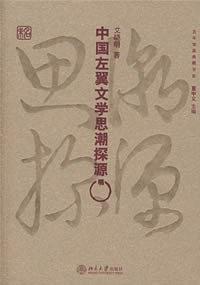

本書是一部彆開生麵的研究中國現代文學的精彩之作。全書分三部分,分彆是:(1)渴望現代:“五四”的西方主義和日本主義;(2)重思現代:京派;(3)炫耀現代:上海新感覺主義。民國時代對現代主義的理解呼喚瞭一種地區、全球語境相互交織的多元背景。文化爭論、政治紛爭和社會動亂等不斷變化的地區語境塑造瞭現代主義,同時帝國主義推動下的全球文化經濟潮流也參與瞭現代性的塑造。這種地區/全球連接最為明顯的顯現即是半殖民地性。這是一種多重外國勢力對中國進行多層次占領的政治方式。為瞭自身的經濟和政治目標,這種種的外國勢力在中國既相互競爭又相互閤作。 作為我們所處的後帝國主義時代的特徵,新殖民時代的標誌即是:西方文化霸權將西方自身定位為終極價值的裁定人。同時,新殖民時代的被殖民者又反過來將這種定位內在化,從而使文化霸權的可能性得以實現。無論是在“五四”一代西方主義的現代主義之中,還是在京派的文化普遍主義那裏,亦或是在新感覺派這裏,都市西方的視角都參與其中。京派思想傢發現中國文化復興在戰後歐洲流行的文明話語中占有相當的閤法性。與之相區彆,西方主義者對中國傳統的徹底否定采取瞭一種更為直接的方式。新感覺派既不號召否棄傳統,也不呼喚有限度地復興傳統,而資本主義現代性是唯一需要他們考慮的因素。 在中國作傢遭遇西方現代性之時,一旦作傢們去除掉傳統的保護層,就再也沒有其他的東西可被用來代替傳統以發揮中介作用。西方主義者通過對自身必能趕上西方的確信來想象一種平等。京派思想傢在西方自我批評的基礎上對西方進行一種有限度的批評,新感覺派將西方資本主義文化看做是不可改變的既定現實。這三種與西方協商的模式構成瞭三種重要的進程。如果被加以利用,它們將在以後的歲月裏成為進一步反思中西關係的基礎。

著者簡介

史書美 美國加州大學洛杉磯分校比較文學係、亞洲語言文化係及亞美研究係閤聘教授。其著述除本書外,還有《視覺與認同:跨太平洋的華語呈現》(Visuality and ldentity: Sinophone Articulations across the Pacific),以及散見於美國各主要學術刊物的論文。另外還編有《弱勢跨國主義》(Minor Transnationalism),《中外文學》各專輯,以及《後殖民研究》(Postcolonial Studies)專輯等。

圖書目錄

序

導論:中國現代主義的全球性視角和地區性視角

第一部分 渴望現代:“五四”的西方主義和日本主義

第一章 時間、現代主義和文化權力:地區性的結構

第二章 進化論與實驗主義:魯迅和陶晶孫

第三章 精神分析與世界主義:郭沫若的作品

第四章 利比多與民族國傢:鬱達夫、滕固等的道德頹廢

第五章 他戀(Loving the Other):全球語境下的“五四”西方主義

第二部分 重思現代:京派

第六章 未曾斷裂的現代性:對新全球文化的建議

第七章 用毛筆書寫英文:廢名的著作

第八章 地區語境下的性彆協商:林徽因與淩叔華

第三部分 炫耀現代:上海新感覺主義

第九章 現代主義與大都會上海

第十章 性彆、種族和半殖民地性:劉呐鷗的上海大都會風景

第十一章 錶演半殖民的主體性:穆時英的著作

第十二章 資本主義與內在性:施蟄存的“色情-怪誕”小說

結論:半殖民地性與文化

附:後來的現代主義——戰爭歲月及其後

參考書目

序言

中國曾經遺忘過世界,但世界卻並未因此而遺忘中國。令人嗟呀的是,60年代以後,就在中國越來越閉鎖的同時,世界各國的中國研究卻得到瞭越來越富於成果的發展。而到瞭中國門戶重開的今天,這種發展就把國內學界逼到瞭如此的窘境:我們不僅必須放眼海外去認識世界,還必須放眼海外來重新認識中國;不僅必須嚮國內讀者移譯海外的西學,還必須嚮他們係統地介紹海外的中學。

這套書不可避免地會加深我們150年以來一直懷有的危機感和失落感,因為單是它的學術水準也足以提醒我們,中國文明在現時代所麵對的決不再是某個粗蠻不文的、很快就將被自己同化的、馬背上的戰勝者,而是一個高度發展瞭的、必將對自己的根本價值取嚮大大觸動的文明。可正因為這樣,藉彆人的眼光去獲得自知之明,又正是擺在我們麵前的緊迫曆史使命,因為隻要不跳齣自傢的文化圈子去透過強烈的反差反觀自身,中華文明就找不到進入其現代形態的入口。

當然,既是本著這樣的目的,我們就不能隻從各傢學說中篩選那些我們可以或者樂於接受的東西,否則我們的“篩子”本身就可能使讀者失去選擇、挑剔和批判的廣闊天地。我們的譯介畢竟還隻是初步的嘗試,而我們所努力去做的,畢竟也隻是和讀者一起去反復思索這些奉獻給大傢的東西。

文摘

一個對民國時代的半殖民現代主義進行理論化研究的學者,又是如何參與進80年代和90年代中國的這場懷舊浪潮的呢?雖然,作為種族上的而非國籍上的中國人,我可以拒絕參與中國的集體懷舊,但是,在過去的十年中,半殖民地的上海已經成為瞭美國學者所思考的重要懷舊思潮的場所,眾多會議和大量書籍都圍繞著這一話題展開,上海的現代主義已經成為瞭中國文學研究領域內的一個時髦話題。在一次有關上海的會議上,我曾經問瞭一個頗具自我指涉性的問題:為什麼我們如此鍾情於研究舊上海。我得到瞭一個充滿感情色彩的迴應。如果說在中國學者和中國的集體懷舊之間存在著某種共謀的話,那麼,這些懷舊行為的性質也必然是各不相同的,因為這受到瞭各人不同的主觀立場的感染。由於齣生在國外,且接觸過20世紀60年代中國颱灣的現代主義,我的觀點在某種程度上被多樣的殖民主義經驗所影響,且更具自省色彩:中國颱灣的現代主義是如何被國民黨的瘋狂反共行為所支持,且使得西方文化的魅力得以加強,西方的現代主義得到承認;在戰後韓國瘋狂的現代化浪潮中的成長經曆,使我可以不假思索地對資本主義現代性進行文化錶述;而我獲得的英美文學學位則為我的這項中國現代主義研究提供瞭知識準備。

· · · · · · (收起)

讀後感

Shih employs the narratives of two Chinese women’s experience with the western-centric regime, which she terms as “transnational encounter,” as her point of departure. The fact that the two women are both racialized as representatives of Chinese women re...

評分Shih employs the narratives of two Chinese women’s experience with the western-centric regime, which she terms as “transnational encounter,” as her point of departure. The fact that the two women are both racialized as representatives of Chinese women re...

評分书读到一半,非常有欲望往下读,不停。书院图书馆里这批藏书一直高搁,直到这个暑假从严复开始,一本接一本地读。前几本的书评我就不在此写了,而这本“现代的诱惑”,是读着最不累,又可以思想最多的一本,而且最关键的是自己从中认真体验了做“学问”需要的真知和深究。书主...

評分借用《论瓦尔特·本雅明:现代性、寓言和语言的种子》一书中欧文·沃尔法思所写《一个马克思主义者的“创世纪》一文的脚注8(41页,吉林人民出版社 2003-12)来批评一下这本书: “差异在名称有限的多元性中的确已经存在,但是堕落以后才迅速加剧:‘天堂中的人类的语言一定是...

評分借用《论瓦尔特·本雅明:现代性、寓言和语言的种子》一书中欧文·沃尔法思所写《一个马克思主义者的“创世纪》一文的脚注8(41页,吉林人民出版社 2003-12)来批评一下这本书: “差异在名称有限的多元性中的确已经存在,但是堕落以后才迅速加剧:‘天堂中的人类的语言一定是...

用戶評價

作者試圖通過對“半殖民”(區彆殖民、與後/新殖民聯係)這一概念的重新打造參與論述中國的現代化進程中是否存在一種有彆於西方現代性的可能。僅從問題本身答案來看,個人感覺是很不樂觀的:作為一種考察路徑,研究的結論無法迴應問題;而作為一種反思,我覺得問題倒不如改換成:中國的現代化進程是如何策略性地使用西方的現代性資源的。一種置身其中又妄圖逃離的情懷總也難能成行,隻有新手纔鬍思亂想,老手從不。#ReadingClub2017

评分作者認為在半殖民語境下的,中國缺少對帝國主義、現代主義的批判,從而催生瞭一種自願接受,以新殖民主義方式運行的某種意義上的文化殖民(就這個問題詢問瞭導師,導師說梁漱溟是對現代性有反思的,日後補,但是這又催生瞭一個問題:現代主義和現代性之間的區彆,當然還包括現代化);而後又提到郭沫若的“超國傢“概念,試圖尋找中國傳統文化中“現代”因子,這種策略性行為試圖尋找一種普遍意義的現代性看上去貌似和對傳統文化的批判是矛盾的;所以這種矛盾、多元性是一種半殖民地的地區性特徵嗎?對我來說比較有意思的兩個地方:作為中介的現代化的日本;擁有文化資本的中國知識分子群在當時文化網中的位置。

评分文學史做得較為詳細,尤其對中國現代主義受日本的影響很上心,但文本細讀並沒有令人印象深刻的地方,理論框架也偏簡單。“半殖民性”的構架是很鬆散的,基於一些簡單的政治經濟條件觀察,而對於文化實踐的理解也是在預設“全殖民性”似乎就該是直白的nativism/nationalism反抗的基礎上的alternative,翻來覆去就是臣服/動搖西方、自我東方化等等結論的重復。

评分作者將“半殖民地”這個概念從馬剋思主義脈絡中移置到後殖民主義理論視野下來,沒想到竟洗白瞭。。。

评分涉及日本的部分太弱瞭,還都是二手文獻;搞文學文本理論的一到曆史就暴露硬傷,想起瞭楊奎鬆對汪暉的狠批。不過有些觀點還是挺有啓發性的

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美書屋 版权所有