具体描述

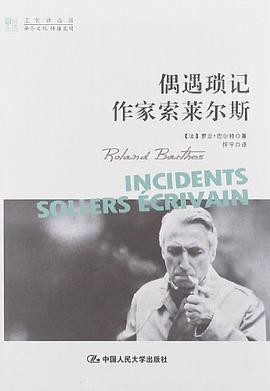

这本书包含《偶遇琐记》和《作家索莱尔斯》两部分。

前者由罗兰•巴尔特在摩洛哥旅游时的一些生活散记、通常意义的两篇散文和在“巴黎的夜晚”名下的16篇日记组成,典型的巴尔特式片段写作,赋予了这些作品以独特的意味。

后者包括罗兰•巴尔特在不同时期发表的6篇评述索莱尔斯作品的文章,他在这些文章中对索莱尔斯的文学探索采取了肯定的态度,积极评价了这些探索在符号学方面的重要意义。

作者简介

罗兰•巴尔特,法国著名结构主义文学理论家与文化评论家。其一生经历可大致划分三个阶段:媒体文化评论期(1947—1962)、高等研究院教学期(1962—1976),以及法兰西学院讲座教授期(1976—1980)。他和存在主义大师萨特在第二次世界大战后法国文学思想界前后辉映,并被公认为是蒙田以来法国最杰出的散文大家之一。

罗兰•巴尔特在法国开创了研究社会、历史、文化、文学深层意义的结构主义和符号学方法,发表了大量分析文章和专著,其丰富的符号学研究成果具有划时代的重要性。巴尔特的符号学理论,从崭新的角度,以敏锐的目光,剖析了时装、照片、电影、广告、叙事、汽车、烹饪等各种文化现象的“记号体系”,从而深刻地改变了人们观察和认识世界及历史的方式。晚期巴尔特对当代西方文化和文学的思考进一步深化,超越了前期结构主义立场,朝向有关意义基础、下意识心理、文学本质等后结构主义和解构主义认识论问题的探讨。

罗兰•巴尔特对于西方未来学术和文化的发展,影响深远。其学术遗产对于非西方文化思想传统的现代化发展,也具有极大的启发意义。他的思想和研究领域宽广,其作品适合于关心人文科学各领域、特别是文学理论领域的广大读者研读。

目录信息

出版说明/

西南方向的光亮/

偶遇琐记/

今晚在帕拉斯剧院/

巴黎的夜晚/

作家索莱尔斯

对话/

戏剧,诗歌,小说

(1965—1968)/

拒不因袭(1968)/

漠视(1973)/

当前情况(1974)/

波动(1979)/

译后记/

· · · · · · (收起)

读后感

评分

评分

评分

评分

用户评价

索莱尔斯的《偶遇琐记》,与其说是一本书,不如说是一扇窗,一扇能让你窥见生活真实面貌的窗户。我惊叹于他捕捉细节的能力,那些我们平日里可能毫不在意,甚至随手丢弃的碎片,在他的笔下却焕发出了生命的光彩。比如,他可能会花很长的篇幅,去描写一段雨滴落在玻璃窗上的轨迹,或者是一片被风吹落的树叶,在空中划过的弧线。起初,我可能会觉得有些过于琐碎,但随着阅读的深入,我渐渐明白,这些“琐碎”正是构成我们生活的基石,是连接个体情感与宏大叙事的重要桥梁。他笔下的“偶遇”,也并非总是浪漫的相遇,更多的是擦肩而过,是短暂的交集,是那些微不足道的瞬间,却能触动人心最柔软的地方。他没有刻意制造戏剧性,而是让一切顺其自然地发生,就像生活本身一样,充满了偶然与必然的交织。这本书最大的特点,可能就是它看似松散的结构,但每一篇之间又有着微妙的呼应,形成一种内在的张力。读它的时候,我常常会感觉到一种平静,一种回归,仿佛在嘈杂的世界里找到了一个可以栖息的角落。索莱尔斯用他的文字,提醒着我,即使是最平凡的生活,也蕴含着无限的可能,只要我们愿意去发现,去感受。

评分《偶遇琐记》这本书,给我带来的不仅仅是阅读的愉悦,更是一种精神上的洗礼。索莱尔斯先生的文字,有一种独特的魔力,它能将最平凡的生活,描绘得如此深刻,如此动人。他仿佛是一位哲学家,又像是一位诗人,将生活的点滴,用一种极其精炼和优美的语言呈现出来。我特别喜欢他对于“偶遇”的解读,他认为生活中充满了各种各样的“偶遇”,有的是有意的,有的是无意的,但它们都可能成为改变一个人命运的契机。他笔下的“偶遇”,没有刻意的浪漫,也没有刻意的煽情,而是真实地发生在生活中的每一个角落,每一个瞬间。我常常在读到某个章节的时候,会突然停下来,回想起自己生命中那些类似的“偶遇”,那些曾经让我心动,或者让我感慨的瞬间。索莱尔斯先生的强大之处在于,他能将这些普遍性的情感,通过一个个具体的故事,精准地表达出来,让你仿佛看到了自己的影子。这本书让我重新认识了“琐事”的价值,原来,那些我们认为微不足道的生活细节,往往蕴含着最深刻的人生哲理。

评分《偶遇琐记》这本书,真的给我带来了一种前所未有的阅读体验。索莱尔斯这位作家,他仿佛是一位隐匿在人群中的观察者,用他那双洞察一切的眼睛,捕捉着生活中最微不足道的瞬间,并将它们串联成一个个意味深长的小故事。这本书没有宏大的叙事,没有跌宕起伏的情节,却有着一种不动声色的力量,一点点渗透进读者的内心。我特别喜欢他描写人物的方式,不是那种脸谱化的好人坏人,而是充满了人性的复杂与矛盾。他笔下的人物,即便只是一个在街角卖报纸的老人,一个在咖啡馆里独自阅读的年轻人,一个在公园里喂鸽子的中年妇女,都能让你感受到他们背后隐藏的故事,他们曾经的喜怒哀乐,他们对生活的坚持与妥协。索莱尔斯擅长用最朴实无华的语言,勾勒出最细腻的情感。读他的文字,就像是走在一条蜿蜒的小径上,你不知道下一刻会遇见什么,但你总是充满期待。他不会强行给你灌输某种价值观,而是让你自己去体会,去思考。这本书的魅力在于它的“留白”,他留下很多空间让读者去填补,去联想,去与自己的生活产生共鸣。我常常在读完一个故事后,会停下来,思考书中人物的处境,然后不自觉地对照自己的人生,发现原来我们每个人,都在以自己的方式,经历着相似的“偶遇”,承受着相似的“琐事”。这让我觉得,生命本身就是一本厚重的书,而《偶遇琐记》就是其中最精彩的一章节,值得我们反复品味。

评分《偶遇琐记》这本书,就像一位老友,在寂静的夜晚,与你促膝长谈。索莱尔斯先生的文字,没有华丽的辞藻,没有故作高深的理论,只有最朴实、最真诚的语言,却有着直击人心的力量。他善于从生活中那些最细微的角落,捕捉到最动人的情感,最深刻的哲理。我常常在读到某个情节时,会感到一阵莫名的感动,仿佛书中人物的经历,就是我自己的经历,他们的感受,就是我的感受。索莱尔斯先生的强大之处在于,他能够不动声色地揭示人性的复杂与矛盾,他笔下的人物,没有绝对的好坏之分,只有真实的喜怒哀乐,真实的挣扎与妥协。我特别喜欢他对于“偶遇”的描写,这些偶遇,有的是美丽的邂逅,有的是无声的擦肩,有的甚至是一次令人不快的相遇,但它们都构成了我们生命的一部分,或深或浅地影响着我们。这本书让我重新认识了“琐事”的意义,原来,那些我们认为微不足道的生活细节,往往蕴含着最深刻的人生哲理,最动人的情感。

评分在我翻开《偶遇琐记》之前,我对于“琐记”这个词,多少有些不以为然,总觉得它像是生活中那些无关紧要的边角料,不值一提。然而,索莱尔斯先生用他的笔,彻底颠覆了我的认知。他赋予了这些“琐事”以生命,以灵魂,让它们在文字的世界里闪闪发光。这本书最大的特色,在于它那令人惊叹的“平凡”。没有惊心动魄的情节,没有轰轰烈烈的爱情,只有生活中最寻常的点点滴滴,但正是这些平凡,构成了生命的底色,也最能触动人心。索莱尔斯善于从这些平凡中挖掘出不平凡的意义,他能看到一粒尘埃里折射出的阳光,能听到一次沉默中蕴含的万语千言。他笔下的人物,也都是普普通通的人,他们有各自的烦恼,有各自的希望,他们像我们一样,在生活的洪流中努力地活着。我特别喜欢他对于人物内心世界的探索,他不会直接告诉你人物的想法,而是通过他们的言行举止,通过他们对周围环境的反应,让你自己去揣摩,去感受。这种“留白”式的描写,反而更能激发读者的想象力,让你沉浸其中,与书中的人物一同经历他们的喜怒哀乐。这本书给我的感觉,就像是在夏日午后,搬一把藤椅,泡一杯清茶,静静地看着窗外发呆,思绪随着文字的流动而翩翩起舞。

评分索莱尔斯的《偶遇琐记》,是一本我愿意反复品读的书。每一次阅读,都能从中发现新的惊喜,新的感悟。他用一种极其自然、极其流畅的笔触,将生活中的点滴,串联成一幅幅生动而富有哲理的画卷。我尤其欣赏他对人物心理的细腻描绘,他能精准地捕捉到那些隐藏在言语之下,表情之外的微妙情绪,让书中的人物变得栩栩如生,仿佛就活在你的身边。索莱尔斯先生的文字,有一种不动声色的力量,它不像某些作品那样,上来就抛出重磅炸弹,而是用一种舒缓的节奏,一点点地渗透进你的意识,让你在不知不觉中被吸引。他笔下的“偶遇”,并非总是浪漫的邂逅,更多的是生活中那些不经意的擦肩而过,那些短暂的交集,但这些瞬间,却能让我们看到人生的无常,感受到生命的美丽与脆弱。这本书让我重新审视了“琐碎”的意义,那些看似微不足道的事情,其实往往蕴含着最深刻的人生哲理,最动人的情感。

评分索莱尔斯的《偶遇琐记》是一本非常奇妙的书,它像是生活的一面镜子,映照出我们每个人都会经历的瞬间。我一直觉得,好的文学作品,不应该只是讲述故事,更应该能够引发思考,能够让我们重新审视自己,审视生活。这本书恰恰做到了这一点。索莱尔斯先生的文字,有一种不动声色的力量,它不像某些作品那样,上来就抛出重磅炸弹,而是用一种舒缓的节奏,一点点地渗透进你的意识,让你在不知不觉中被吸引。他擅长捕捉生活中的细节,那些我们可能每天都会遇到,但却从未真正留意过的场景。比如,一次超市的偶遇,一次公交车上的对话,或者仅仅是在公园里看到的一对老夫妇,都能被他写得生动而富有感染力。这些“琐事”,在他的笔下,不再是无关紧要的背景,而是构成了人物命运的某种暗示,或者成为了触动情感的导火索。我特别喜欢他对于人物内心的刻画,他能够不动声色地揭示人物的脆弱,他们的渴望,他们的矛盾。这种真实的描写,让我觉得书中的人物不再是虚构的形象,而是和我一样,有血有肉,有情感的人。阅读这本书,我常常会感到一种淡淡的忧伤,但更多的是一种温暖,一种对生活的热爱。

评分索莱尔斯先生的《偶遇琐记》,给我带来了一种前所未有的宁静感。在如今这个信息爆炸、节奏飞快的时代,能够静下心来,沉浸在一本如此细腻、如此温和的书籍中,实属不易。他没有试图去惊艳你,去震撼你,而是用一种温润如玉的笔触,轻轻地触碰你的心灵。我尤其欣赏他对环境和氛围的描写,他能将一个普通的街角,一个不起眼的咖啡馆,描绘得栩栩如生,让你仿佛身临其境。而书中的人物,更是鲜活得如同你身边的朋友,他们的喜怒哀乐,他们的迷茫与坚持,都那么真实,那么 relatable。我常常在阅读时,会忍不住停下来,思考书中人物的处境,然后不自觉地将自己代入其中,去体会他们的感受。索莱尔斯先生的伟大之处在于,他能用最简洁的语言,勾勒出最复杂的人性,他能看到最微不足道的细节,却能从中提炼出最深刻的哲理。这本书的“偶遇”并非总是浪漫的邂逅,更多的是生活中那些不经意的擦肩而过,那些短暂的交集,但这些瞬间,却能让我们看到人生的无常,感受到生命的美丽与脆弱。

评分《偶遇琐记》这本书,对我来说,是一次意料之外的惊喜。它不像那些被过度包装和宣传的畅销书,没有华丽的辞藻,没有矫揉造作的情感,只有最纯粹的文字,最真挚的表达。索莱尔斯先生的写作风格,与其说是一种技巧,不如说是一种生活态度。他似乎不急于表达什么,而是让故事自己去讲述,让人物自己去呼吸。我尤其欣赏他对人物心理描写的深度,他能精准地捕捉到那些隐藏在言语之下,表情之外的微妙情绪,比如一个眼神的闪烁,一个嘴角不自觉的抽动,都能被他赋予深刻的含义。这些细节的处理,让书中的人物变得鲜活起来,仿佛就站在你面前,让你能感受到他们的喜怒哀乐,他们的挣扎与释然。书中关于“偶遇”的描写,也让我产生了强烈的共鸣。生活中的确充满了各种各样的“偶遇”,有的是美丽的邂逅,有的是无声的擦肩,有的甚至是一次令人不快的相遇,但它们都构成了我们生命的一部分,或深或浅地影响着我们。索莱尔斯没有去评价这些偶遇的好坏,而是用一种包容的姿态,将它们一一呈现,让我们看到生活的丰富与驳杂。这本书让我重新审视了“琐碎”的意义,那些看似微不足道的事情,其实往往蕴含着最深刻的哲理,最动人的情感。

评分《偶遇琐记》这本书,为我打开了一扇通往生活深处的窗户。索莱尔斯先生的文字,有一种朴实无华的美,它没有华丽的辞藻,没有故作高深的理论,却有着直击人心的力量。他善于从生活中那些最细微的角落,捕捉到最动人的情感,最深刻的哲理。我常常在读到某个情节时,会感到一阵莫名的感动,仿佛书中人物的经历,就是我自己的经历,他们的感受,就是我的感受。索莱尔斯先生的强大之处在于,他能不动声色地揭示人性的复杂与矛盾,他笔下的人物,没有绝对的好坏之分,只有真实的喜怒哀乐,真实的挣扎与妥协。我特别喜欢他对于“偶遇”的描写,这些偶遇,有的是美丽的邂逅,有的是无声的擦肩,有的甚至是一次令人不快的相遇,但它们都构成了我们生命的一部分,或深或浅地影响着我们。这本书让我重新认识了“琐事”的意义,原来,那些我们认为微不足道的生活细节,往往蕴含着最深刻的人生哲理,最动人的情感。

评分感觉到共振

评分没有读完啊

评分摘唯一异常动人的一章:黄昏来得早了一些,美妙非凡,它为了完美而几乎超出寻常:天空灰蒙,云霓稀疏,但不叫人悲伤抑郁,远处阿杜尔河的另一侧雾带缭绕,道路两旁的屋舍花卉簇拥,委实是金色的半月悬挂空中,蟋蟀在竞相争鸣,就像从前那样:高贵、平和。可我却满心悲苦,几乎是充满失望;我在想念母亲,想念不远处的她所在的那个坟地,想念“生命”。……我也对我在巴黎、在这里、在旅途中都觉得不适感到失望:因为我没有真正的庇护。

评分纯粹只是分散复习的注意力

评分这本书信息含量太大。。。。。而且收录了罗兰巴特公开自己是同性恋的最早的日记.....不是每个人都能把这种心态写得那么细致入微....后一半的内容一次消化不了,不如且行且读 .

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有