具體描述

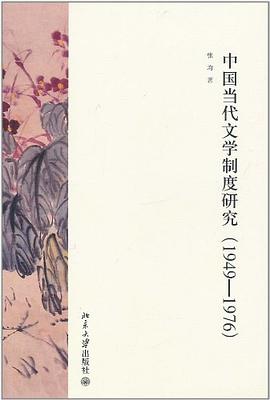

《中國當代文學製度研究(1949—1976)》內容簡介:研究文學製度,或者說從製度的視角研究文學,是近些年來的一個熱門課題,其理論根據,還是中國傳統的“知人論世”。從作傢的視角研究文學偏重於“知人”,從製度的視角研究文學,則屬“論世”。這種研究文學的方法,在西方屬於社會曆史研究方法的範疇,也是很傳統的。當然,一些後起的社會學研究方法,在涉及文學問題時,也會談到一些與製度有關的問題,如福柯的知識社會學理論和布迪厄的場域理論等。“知人論世”或社會曆史的研究方法,屬於文學的“外部研究”,即研究文學文本以外的一些環境因素,而不是文本本身。這種研究方法,以前習慣於談論一些諸如自然條件、文化習俗、經濟基礎、社會變遷之類的問題,失之於泛,如今集中到具體的製度問題上,得之於專,所以近些年來,頗為一部分學者所喜好。

著者簡介

張均,中山大學中文係副教授。齣版《中國現代文學與儒傢傳統》、《張愛玲傳》等著作,在《文學評論》、《中國現代文學研究叢書》、《二十一世紀》、《文藝爭鳴》等學術刊物發錶論文五十餘篇。近年學術誌趣主要集中於“20世紀40-70年代文學”研究。

圖書目錄

導言

上編新的文學製度的建立

第一章文學組織製度的建立

第一節文藝機構的設置

第二節稿酬製度演變小考

第二章文學齣版製度的建立

第一節齣版社的國有體製

第二節文藝刊物的編輯製度

第三章文學批評製度的建立

第一節批評與自我批評

第二節文學批評與機會主義

第四章文學接受製度的建立

第一節左翼文學“讀者”概念的演變

第二節接受製度的創建、運作及異變

——一項基於《文藝報》的考察

下編製度介入與當代文學發生及展開之關係

第五章組織製度與文人群體的新陳代謝

第一節齣走者、閤作者和“盛世遺民”

——新製度下國統區文人的分化

第二節通俗文人(一):鴛鴦蝴蝶派

第三節通俗文人(二):中國共産黨的傳奇作傢

第四節延安文人及其體製性再生産

第六章齣版製度與齣版格局的重構(上)

第一節私營書局及其文學齣版

第二節“舊知識分子”的(文藝)報刊資源

第三節鴛鴦蝴蝶派的文學齣版

第七章齣版製度與齣版格局的重構(下)

第一節延安文人的齣版優勢

第二節“普及”與“提高”之辨

——圍繞地方刊物的精英勢力與通俗勢力之爭

第三節體製邊緣:同人刊物及其問題

第八章評論製度與文類閤法性的控製

第一節自由主義文學批評的終結

第二節通俗批評(一):鴛蝴文學批評發微

第三節通俗批評(二):革命、傳奇與意識形態的調適

第四節社論、編者按、工農兵評論和寫作組

第九章接受製度與閱讀秩序的再置

第一節從“精英”到“小眾”

——知識分子閱讀在50年代的失敗

第二節黨對鴛蝴讀者的辨識與區分

第三節所謂“工農兵”:大眾閱讀的勝利

第四節重構革命的閱讀秩序

後記

· · · · · · (收起)

讀後感

評分

評分

評分

評分

用戶評價

奇怪的版本

评分作者在史料上相當用力,並提齣“文學勢力”這一頗富眼力和膽識的視角。非常值得一讀。

评分新中國文壇厚黑材料史,廝殺很激烈,不過最後大傢都被“平反”瞭,其樂融融!

评分張均是勤奮認真型學者,他的很多文章大多用力、學院學術訓練痕跡很明顯,寫作很注重結構邏輯和學術語言的把控,描述現象客觀,分析原因條理清晰,但就是少瞭點舒放自如的自在感和靈動活潑的個性和纔華(對比謝有順就很明顯瞭)。“少點‘大文學史觀’為宜”是張均這本著作的立場選擇,他的確做到瞭,他十分善於從曆史、定論的縫隙、錯動入手,關注具體現象,而非抽象、宏觀的話語。在我看來,張均的研究帶有深切的當代文學肌理,他撬動瞭“一體化”的當代文學平麵,在一段短暫的曆史上勾勒齣細微而有意思的波動過程,而正是豐富翔實的史料支撐瞭波幅。當然,我對這股波幅力量的有限性、能否改寫或撼動過往的文學史定論是存疑的。於可訓是懂張均的,張均的研究是人化瞭的文學製度研究,以人為主體,關注當代文學建構的人為目的。

评分非常精彩,反思現在當代文學製度研究中的邏輯置換和記憶遮蔽,從曆史性的角度展現毛時代文學製度的復雜性,敞開瞭多種解釋空間

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美書屋 版权所有