具体描述

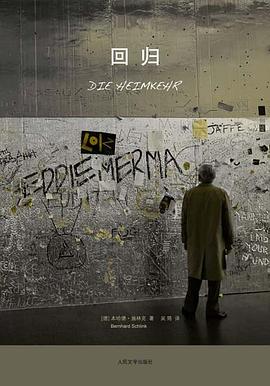

二战遗腹子德鲍尔幼年时偶然读到一部小说片断:一个德国士兵历经艰难从苏联战场逃回故乡,敲开家门,妻子怀中抱着孩子,旁边却站着另一个男人。

成年后,对小说念念不忘的德鲍尔开始寻找小说的作者。种种线索指向一个在二战期间身份多变、战后不知去向的纳粹理论家。在儿子的追问下,德鲍尔的母亲终于揭开埋藏了数十年的身世之谜。

当年的纳粹理论家此时已摇身一变,在美国成为名牌大学政治学权威教授德堡。德鲍尔来到德堡身边,一步一步逼近真相……

作者简介

本哈德·施林克(Bernhard Schlink),德国当代著名作家、法学家、法官。1944年生于德国北莱茵威斯特法伦州。1975年获海德堡大学法学博士学位,现任柏林洪堡大学公共法律与法律哲学教授。自1987年起,施林克也担任德国北莱茵威斯法伦州宪法法院法官。

施林克自1987年起发表小说作品。1995年出版的长篇小说《朗读者》为他赢得了巨大的国际影响力,被翻译成三十九种语言,并在德国、法国、意大利等国获得重要文学奖。2006年出版的《回归》是施林克在《朗读者》之后创作的第一部长篇小说。

目录信息

读后感

看完《朗读者》在图书馆又遇见了本哈德.施林克的《回归》。大段的法学逻辑真的让阅读异常的晦涩,但是我还是坚持这读完了。深深的喜欢德国严谨的表达,情感的描述自然流淌在主人公执着追问的旅程之中,深深的抓出人性。 对自身的追问,探究与生活中的种种矛盾,妥协,体谅...

评分我喜欢这本书,因为它几乎让我混淆。 这里有诡辩,考验着你对绝对正义的认知度。这里也有神话模式,考验着你对现代生活表象背后的实质是否有领悟。这里也有一场漫长的爱情,以及,一个男子看似乏味、暗含悲伤的人生(似乎在安抚那些不想深思战争或道德底线的读者)。 德鲍尔的...

评分 评分核心部分没有看懂,再看一遍应该也还是一样 —— 因为缺乏法学,哲学构筑的知识系统,对于概念和术语的理解大多都是抽离的,很生硬。 但还是把故事看完了,这个作者对于女性的刻画,男主人公对女性/母性的抗拒和需求,是我看过的当代外国小说里(当然,数量很少)比较精彩的。...

评分Café 的书评 德国式的思考2010-02-15 评分:★☆☆☆☆ 《回归》看得有点不耐烦,书里面又大段大段的法学议论,读起来有点费劲。我觉得我还不算是个学者,只是个喜欢看故事的人,所以那些冗长的想法就有些恼人。 反正没有《朗读者》那么精彩。故事发展的也很慢,不知道是不是...

用户评价

坦白说,这本书的开头部分稍微有些晦涩,需要读者付出更多的耐心去适应作者构建的那个复杂的世界观和人物关系网。初读时,我甚至有几次需要回翻前面的章节来厘清谁是谁、事情的来龙去脉。但是,一旦熬过了最初的适应期,你会发现作者埋下的那些看似松散的线索是如何精妙地在后半部交织成一张密不透风的网。这种结构上的复杂性,反过来也证明了作者深厚的功底。它拒绝给读者提供任何廉价的解释或捷径,而是要求我们像侦探一样去拼凑、去理解。我特别欣赏作者在处理社会议题时的那种克制和深刻,没有进行任何说教,只是通过人物的命运展示了人性的复杂面貌和时代的无奈。那些次要角色的塑造也同样精彩,他们虽然出场不多,但每一个都立体饱满,对主线情节起到了至关重要的推动作用。对于喜欢挑战智力、追求深度阅读体验的读者来说,这本书无疑是一个绝佳的选择。

评分我很少读到这样一部作品,它在保持极高文学水准的同时,还能将情节的悬念设置得如此精准到位。这本书的推进不是靠突发事件推动,而是依靠人物内心不断累积的压力和信息碎片慢慢释放,这种“慢燃”式的张力处理得炉火纯青。我喜欢作者在对话中留下的那些“空白”,那些没有说出口的话语,往往比直接的陈述更有力量,需要读者自己去填补其中的情感鸿沟。书中的一些场景设计得极具象征意义,比如那个反复出现的废弃灯塔,它不仅仅是一个地理位置,更像是一个精神图腾,代表着希望与绝望的交界点。每一次主角走到那里,都预示着一次重大的内心抉择。这种多义性和象征性让这本书拥有了极高的解读空间,我甚至开始在想,作者是不是有意设置了多重解读的可能?对于那些热衷于文本分析和符号解读的读者,这本书无疑会提供取之不尽的谈资。

评分从纯粹的阅读愉悦感来说,这本书带来的满足感是无与伦比的。它有一种魔力,让你在不知不觉中就沉浸其中,仿佛自己就是那个正在经历这一切的人。作者对于不同阶层人物的语言习惯和行为模式的把握,简直达到了惊人的地步,那种真实感让人拍案叫绝。我尤其欣赏作者在处理配角时所展现出的那种毫不偏私的公正,即使是反面角色,也被赋予了充分的人性维度,没有脸谱化的扁平处理。整本书的结构像是精密的钟表,每一个齿轮都在精确地咬合,推动着宏大的主题向前发展。而且,它在探讨宏大叙事的同时,从未忘记关注个体命运的脆弱与珍贵,这种平衡把握得相当到位。读完后,我强烈推荐给所有追求高质量文学作品的朋友,它绝对能带给你超越一般小说体验的震撼。

评分这本书的叙事节奏简直让人欲罢不能,作者对于环境和人物心理的刻画细致入微,仿佛每一个场景都触手可及。我尤其欣赏那种微妙的张力,它不像那种直白的冲突,而是隐藏在日常对话和不经意的动作之间,让人屏息凝神地期待着下一刻的爆发。主角的内心挣扎和成长轨迹被描绘得极其真实可信,我能深深地感受到他/她在面对困境时的彷徨、挣扎,以及最终找到方向时的那种释然。情节的推进处理得非常高明,总是在关键时刻抛出一个新的谜团,让人根本无法放下书卷,只想一口气读到最后。而且,这本书的语言风格非常独特,时而如诗歌般优美,时而又带着一种冷峻的现实感,这种强烈的对比反而让情感的表达更加深刻有力。我读完之后,脑海中久久不能散去的是那些鲜活的形象和那些充满哲思的对白,这绝对是一部值得反复阅读的佳作,它不仅仅是一个故事,更像是一次深入灵魂的对话。

评分这本书最打动我的地方在于它对“时间”这个概念的独特处理。作者似乎并不遵循线性的叙事方式,而是巧妙地在过去、现在和似乎是未来的片段中穿梭,这种跳跃感非但没有造成混乱,反而营造出一种宿命般的宿命感和历史的厚重感。每一次时间维度的转换,都伴随着情感基调的微妙变化,让读者对角色的处境有了多层次的理解。我感觉自己仿佛也置身于那个被时间流沙裹挟的境地,看着那些不可逆转的事件一幕幕上演。文字的韵律感非常强,特别是那些大段的环境描写,充满了感官冲击力,让你能闻到雨水的味道,感受到风的温度。虽然故事的主题可能略显沉重,但作者的笔触却始终保持着一种优雅和距离感,这使得情感的冲击力反而更为内敛和持久。看完之后,我花了好几天时间才真正“走出来”,这本书留下的回味是悠长而复杂的。

评分本哈德的职业精神贯穿于整部小说

评分本来是特地冲着本哈德·施林克来的,结果看完了竟然没感觉耶~ 大概是他找到他爸爸的理由太扯了吧,他还是只有朗读者写得比较好

评分《隐藏的逻辑》试图用简练的方式探讨极权主义,那么这本书就很具有存在主义的意味,来反思这个大问题。

评分从《朗读者》开始,成为施林克的忠实读者。他的作品总是摆脱不了对原罪和正义的反思,《朗读者》如是,《周末》如是,这本《回归》亦如是。除了引发上述思考外,这本堪称现代版《奥德赛》的书将古希腊名著、德国二战后盛行的返乡文学和小说主人公生活中的小说情节代入交织在一起,可读性和冲突感极强。

评分本哈德的职业精神贯穿于整部小说

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有