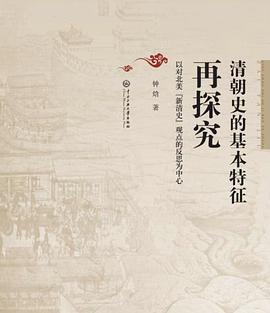

具体描述

本书首先较为系统地梳理了20世纪90年代以来在北美地区出现的“新清史”学派的知识背景,进而将其学术观点概括为“同君联合体理论”、“时性君说”、“族性的晚生理论”、“帝国的疆域扩张说”、“清朝统治的东北本位主义”等五大基本命题,再结合对相关史实的深入辨析,对它们采取各个击破的剖析方式,论证它们在史实上全无成立的余地,纯属国外学者为了迎合某种错误思想,曲解我国历史而杜撰出来的不实之说,从而在结论部分调指出正是缘于上有以汉制为突出特点的官僚制度的大联结整合功能,下有底层各族之间在长期历史交往过程中形成的“两个离不开”,从而才把内地和边疆维系塑造成一个不可分割的血肉整体,这也促使在清朝统治结束以后的和时代下,清帝国原有边疆的大部分地域依然能够顺利自然地转化为现代中国的有机组成部分。

作者简介

鍾焓,男,汉族,籍贯重庆,民國六十五年(1976年)生。1994年考入北京大学考古系(今考古文博学院),相继获历史学学士、硕士学位;2002年考入中国社会科学院研究生院民族系专门史方向,2005年获历史学博士学位,同年起就职中央民族大学历史文化学院。主要从事北方民族史和 中国古代史的教学与研究,已在《历史研究》、《中国史研究》、《民族研究》等期刊发表论文10餘篇。有《辽代东西交通路线的的走向——以可敦墓地望研究为中心》(《历史研究》2014年04期)、《失败的僭伪者与成功的开国之君——以三位北族人物传奇性事迹为中心》(《历史研究》2012年04期)、《﹤心史·大义略叙﹥成书时代新考》(《中国史研究》2007年01期)、《安禄山等杂胡的内亚文化背景——兼论粟特人的“内亚化”问题》(《中国史研究》2005年01期)等。

目录信息

第一章 北美“新清史”研究兴起的学科背景及其学风

第一节 “新清史”崛起前的学术背景:“旧清史”研究的一度辉煌和旋即衰落

第二节 内亚史的知识一立场就与“汉化论”截然对立和冲突吗?——来自伯希和等学者的反证

第三节 并非上游——北美“新清史”学派在国际满学界所处的位置

第二章 “新清史”学者构建的历史命题平议——从族性晚生论到东北亚本位论

第一节 “新清史”究竟“新”在何处

第二节 试析《两个佟氏》所建构的历史叙事及其谬误

第三节 试析《清朝始祖神话序论》所建构的历史叙事及其谬误

第四节 柯娇燕对《满洲源流考》的误读与其构建的学术命题之间的关联

第五节 柯娇燕臆造的汉军旗人的错误叙事与其学术命题的关系

本章结语

第三章 君权总是选择特定的语言来发声——对“共时性君权”理论的反思与批评

第一节 清朝官修辞书中“君部”所见君主称谓的排序先后问题

第二节 论“皇帝”(huwangdi)在清朝君权中地位上升的历史过程

第三节 文殊菩萨和转轮王为何会在“御制”类辞书的君主名称中双双缺席

第四节 清朝君主的终极政治理想是“合璧”还是“同文”

本章结语

第四章 如何从非汉文史料的角度回应”新清史“学派”

第一节 从满文史料中所见的”中国“看清朝与中国的同一性

第二节 对清代蒙古缺乏”中国(dumdadu ulus)意识的反证

第三节 中亚非汉文文献里指代“中国”的两大名称:秦一契丹

第四节 论察合台汗国时代以来作为“契丹”(中国)组成部分的天山北路

第五节 论准噶尔汗国时期作为”契丹一秦“组成部分的天山北路一带

本章结语:非汉文史料的引入在跨国界学术批评中的作用何在

结语 从学术与政治的交集看“新清史”学者的意识形态倾向

· · · · · · (收起)

读后感

评分

评分

评分

评分

用户评价

其实我真的不懂,绕来绕去考证半天,应该否定的是柯的观点,而作者似乎有这种癖好:他最后反对的总是柯本人所否定的观点,有时候你都不知道这种事是怎么发生的。

评分基本上是作者两篇长文的合集,主要的观点是认为新清史是一种叙事体系,通过一些预设性前提的,构建出一条环环相扣的解析中国从帝制时期到民族国家历史演进的叙事长链,而新清史学者只是口头上的大家,在史实等方面有很大的错误,根本上是为政治而服务的。总的来说,尤其是对柯娇燕研究的批判,是从学术到学术的批判,这种方式是可取的。对“中国”意识部分的讨论,似乎应该区分政治话语与意识话语上的不同,仅仅是一种称呼能否代表政治上的认同,恐怕还有再讨论的余地。当然,作者的讨论还算精彩,但是其最后的结论似乎有偏离主题之嫌疑,概念似乎略有混乱。某些现实问题恐怕不是历史学者能解决的,更何况某些问题不是历史学的范畴,是国际政治、国际法的范围,是联合国体系所确立的现代国家边界,历史不是唯一解决问题的出路,现实政治恐怕才是。

评分第二章比较精彩,不过感觉指出柯娇燕的大量失误以后依旧无法论证她有什么政治目的,最多指出其前认识有问题。加之有友邻@梁大人 的短评,我觉得我还得翻翻原书。第三、四章感觉就是玩些非此即彼的文字游戏。第一章的综述可见颇有选精集萃法的运用。考证功夫了得,但是史识不见得非常高明。

评分章一钟氏对新清史崛起背景的考察,深入到七九十年代北美传统政治—制度史、经济—社会史与思想—文化史的学术代纪更替之上,详人所略并非停留在表面。章二、三、四分别对新清史理论点族群晚生论、东北亚本位论、共时性君权论、清朝与中国非一论等进行实证性的辩证。其中章三满清皇权对汉权的替代过程以及同文政治理念最为精彩也启发最大。而钟氏对新清史态度的评价标准,第一主要在于其学术素养。可以想见既然部分学者立论薄弱甚至有误乃至学术不端(主以柯娇燕为例),但却备受推崇,钟氏对其批判也就可见一斑。第二在于部分学者的学术政治化倾向(以米建华为首)。由此也就不难理解,为何在结语中钟氏会如此义愤填膺了吧。

评分几点拙见。1.“伯希和”同志对自己的对话对象,或是未懂,或是有意延伸解读。2.对概念的理解、使用、批判,未必严谨合乎逻辑。3.所谓严谨考证,此书差强人意,留待日后拜读大作。4.知识背景和结构与部分对话对象有差距,特别是在global history 的维度上。5.NQH有成就,也有缺陷,此书也指出一些问题,但不必过高吹捧此书,中文学界上限水平还不止于此。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有