具体描述

巴黎,1933年……

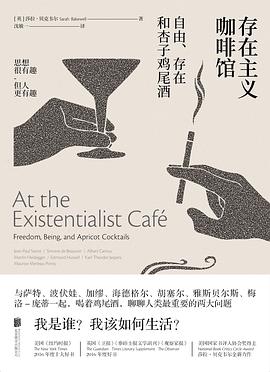

三位朋友正坐在蒙帕纳斯大道上的煤气灯酒吧里喝着杏子鸡尾酒。其中一个叫雷蒙·阿隆的年轻哲学家,正在向同为哲学家的让-保罗·萨特和西蒙娜·德·波伏娃盛赞一种他在德国发现的新鲜哲学——现象学。“你看,”他说,“如果你是一个现象学家,你可以谈论这杯鸡尾酒,然后从中研究出哲学来!”

就这样,20世纪影响最广泛也最深远的哲学运动发端了。受到启发的萨特,将现象学与他那种法式的人文主义情感结合在一起,创立了一门全新的哲学思想——现代存在主义。

在本书中,英国著名作家莎拉·贝克韦尔将历史、传记与哲学结合在一起,以史诗般恢弘的视角,激情地讲述了一个充满了斗争、爱情、反抗与背叛的存在主义故事,深入探讨了在今天这个纷争不断、技术驱动的世界里,当我们每个人再次面对有关绝对自由、全球责任与人类真实性的问题时,曾经也受过它们困扰的存在主义者能告诉我们什么。

作者简介

莎拉·贝克韦尔(Sarah Bakewell),1963年出生于英国的伯恩茅斯,后随父母在亚洲旅行多年,最终在澳大利亚悉尼定居、长大。返回英国后,她考入埃塞克斯大学,攻读哲学专业,毕业后在伦敦的一家图书馆做了十年图书管理员。2002年,贝克韦尔辞去工作,开始专职写作,除本书外,她的作品还包括How to Live(2010)、The English Dane(2005)、The Smart(2002)。她目前生活在伦敦,并在伦敦城市大学和开放大学教授创意写作课。

目录信息

第二章 回到事物本身

第三章 来自梅斯基尔希的魔法师

第四章 常人,呼唤

第五章 嚼碎开花的扁桃树

第六章 我不想吃了我的手稿

第七章 占领,解放

第八章 破坏

第九章 生平考述

第十章 跳舞的哲学家

第十一章 像这样交叉

第十二章 在处境最困难的人眼中

第十三章 一旦品尝了现象学

第十四章 无法估量的繁盛

出场人物表

致谢

注释

参考书目

索引

· · · · · · (收起)

读后感

《存在主义咖啡馆:自由、存在和杏子鸡尾酒》这本书对存在主义哲学家、评论家、作家们的描写绘声绘色,甚至荡气回肠。胡塞尔、海德格尔、雅思贝尔斯、萨特、波伏娃、加缪、汉娜·阿伦特哪个不是他们那个年代的文化巨星,在风云激荡的20世纪,每个人都熠熠生辉,足以照耀普通人...

评分《爱情、死亡、自由与革命…存在主义!?太可怕了!!》 1 “思想很有趣,但人更有趣” 1940年代的某一天,法国哲学家加布里埃尔·马塞尔在坐火车时,听到一位女士说: “先生,太可怕了,存在主义!我有个朋友的儿子就是存在主义者,他竟然和一个黑鬼女人住在厨房里!” 从某...

评分萨特说,人,被判自由。 我们的一生都笼罩在自由之下,无所遁形。即使生活受到外在条件(体制、出身、性别等种种因素)的限制,我们仍然拥有自由。因为在种种限制之下,仍存在无数个可能性供我们选择。 直到失去意识的前一秒,我们都能够运用与生俱来的自由,从浩如烟海的可能...

用户评价

萨特说:“自由之路经由花神咖啡馆……” 那好吧,你好,来一杯存在主义咖啡,再加一块意识流玛德琳蛋糕,不知道会否让人春心荡漾呢?看不懂萨特的存在与虚无,读不明白海德格尔的存在与时间,就只有瞧瞧存在主义咖啡馆的热闹。

评分对哲学本身的介绍比较虚浅,不过作者搜集资料的能力很强,下了大功夫,估计受惠于她十多年图书管理员的工作经验。结合时代大背景来讲述这些人物互相交织的生命历程,有意思的还有其中一闪而过的人,比如薇依,比如策兰。读来最触动的是倒数第二部分,人物次第离世,颇有时代落幕之感。援引的波伏娃自传的那段话写得也好,是一场提前的告别。

评分运气好先看到了╮(╯▽╰)╭,非常迷人的一本书

评分不好。被标题了,完全不是那么回事。泛泛而空洞,粗浅而鄙陋,八卦大于内容

评分萨特听见了存在的“嗡嗡声”,加缪触摸到世界“温柔的冷漠”,波伏娃想要“咀嚼开花的扁桃树,咬下夕阳下的彩虹牛轧糖”,海德格尔拿着锤子寻找大地上的小房子,梅洛庞蒂发现“一只鸟儿刚从树枝上飞走后”树枝颤动的柔韧与弹性。 每个人都拥有自己的此生,除了物尽其用,别无他法。 我们走在大路上,勇敢地进入这个世界,存在着我的存在。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有