具体描述

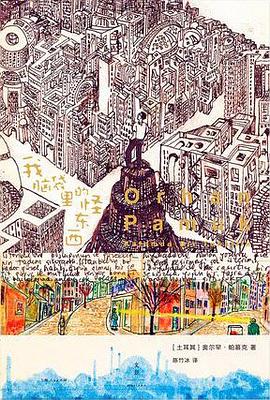

◆ 诺贝尔文学奖得主、《我的名字叫红》《伊斯坦布尔》作者奥尔罕•帕慕克 蛰伏六年动情写就 全球60个语种正在流行。

◆斩获诺奖之后还能写出自己的最佳作品,帕慕克就是这样的大师。——《独立报》

◆让一千万人聚集在伊斯坦布尔的东西是生计、利益和账单,但只有一样东西支撑着这茫茫人海中的人们,那就是爱。

◆嘈杂腐败而又日新月异的城市史诗,天真、正派又卑微的街边小贩的人生传奇。

《我脑袋里的怪东西》是一个讲述钵扎小贩麦夫鲁特的人生、 冒险、幻想和他的朋友们的故事,同时也是一幅通过众人视角描绘的 1969—2012年间伊斯坦布尔生活的画卷。

在麦夫鲁特还是一个生活在安纳托利亚中部穷山村少年的时候,他就不住地幻想自己未来的生活会是怎样。

十二岁时他辗转来到“世界的中心”——伊斯坦布尔打拼,立刻被那些老城消逝、新城待建的景象所吸引。他继承了父亲的事业,在土耳其的街道上贩卖钵扎。他与那些在城市繁华外荒凉处的居民一样,渴望致富。但是运气似乎永远都不追随他,他看着亲戚们在伊斯坦布尔暴富并定居;而自己却花了三年时间给一位仅在婚礼上有过一面之缘的女孩儿写情书,最后却阴差阳错地和那女孩儿的姐姐私奔。麦夫鲁特人到中年,在伊斯坦布尔的街巷里做过许多营生,酸奶小贩、鹰嘴豆鸡肉饭小贩、停车场管理员……

他珍惜自己的家人和妻子,可工作失意、生活窘迫仍不断挤压着他。无论如何,他仍然夜复一夜,漫步在伊斯坦布尔街头,一边卖钵扎,思念自己的真爱,一边琢磨着脑袋里冒出的一个又一个怪怪的东西,这些念头让他自感与众不同。他,一个没钱没地位的钵扎贩子,既属于这个大都市,又在头脑中不停地寻找着另一种生活。

作者简介

奥尔罕•帕慕克(Orhan Pamuk, 1952— )

诺贝尔文学奖得主,当代欧洲最杰出的小说家之一。生于伊斯坦布尔,自幼学画,大学主修建筑,后从文。2006年获诺贝尔文学奖,授奖词称:“在探索他故乡忧郁的灵魂时,发现了文明之间的冲突和交错的新象征。”他的作品已经被译为60多种语言出版。

目录信息

第一章(1982 年6 月17 日,星期四)

麦夫鲁特和拉伊哈

私奔不易

第二章(1994 年3 月30 日,星期三)

二十五年里麦夫鲁特在每个冬天的夜晚

放开卖钵扎的人

第三章(1968 年9 月—1982 年6 月)

1. 麦夫鲁特在村里时

这个世界要是说话,会说些什么?

2. 家

城市尽头的山头

3. 在一块空地上盖房子的有魄力的人

啊呀,我的孩子,你被伊斯坦布尔吓着了

4. 麦夫鲁特开始小贩生涯

你没资格摆架子

5. 阿塔图尔克男子高中

良好的教育可以消除贫富差距

6. 初中和政治

明天不上学

7.埃雅扎尔电影院

生死攸关的一件事

7. 杜特泰佩清真寺的高度

难道那里有人生活吗?

8. 奈丽曼.

让城市成为城市的东西

9. 在清真寺墙上张贴共产党海报的后果

保佑突厥人

10. 杜特泰佩和库尔泰佩之间的战争

我们是中立的

11. 从村里娶姑娘

我的女儿不出售

12. 麦夫鲁特的小胡子

契地皮的主人

13. 麦夫鲁特坠入爱河

这样的不期而遇只会是天意

14. 麦夫鲁特离家出走

要是明天在街上看见,你能认出她来吗?

15. 如何写情书

从你眼睛里射出的魔力之箭

16. 麦夫鲁特服兵役的日子

这里是你的家吗?

17. 军事政变

工业园区墓地

18. 麦夫鲁特和拉伊哈

私奔殊非易事

第四章(1982 年6 月—1994 年3 月)

1. 麦夫鲁特和拉伊哈结婚

有死亡才能将我们分开

2. 麦夫鲁特的冰激凌生意

他一生中最幸福的时光

3. 麦夫鲁特和拉伊哈的婚礼

卖酸奶人当中的可怜人是卖钵扎的

4. 鹰嘴豆饭

不干不净的食物更好吃

5. 麦夫鲁特当爸爸了

千万别下车

6. 萨米哈的私奔

人为什么活在世上

7. 第二个女儿

他的人生仿佛是发生在别人身上的一件事情

8. 资本主义与传统

麦夫鲁特的安乐窝

9. 加齐街区

我们将躲藏在这里

10. 擦去城市的灰尘

我的真主,哪来的这么些脏东西啊?

11. 不见媒婆的女孩们

我们顺道拜访一下

12. 在塔尔拉巴什

世上最幸福的男人

13. 苏莱曼挑起事端

到底有没有这回事?

14. 麦夫鲁特在另外一个角落

明天一早我就去把它要回来

15. 先生阁下

我遭遇了不公

16. 宾博快餐店

千万别让人亏待你

17. 员工们的阴谋

你什么也别管

18. 在宾博的最后日子里

两万只羊

第五章(1994 年3 月—2002 年9 月)

1. 连襟钵扎店

一件光荣的爱国之举

2. 和两个女人待在一家小店里

别的电表别的人家

3. 费尔哈特的电力爱情

咱们离开这里吧

4. 孩子是一样神圣的东西

让我去死,你和萨米哈结婚

5. 麦夫鲁特当停车场管理员

又愧疚又困惑

6. 拉伊哈之后

如果你哭,谁也不能跟你生气

7. 用电消费的记忆

苏莱曼遇到麻烦事

8. 麦夫鲁特在最远的街区

狗只对异己号叫

9. 整垮夜总会

难道对吗?

10. 麦夫鲁特在警察局

我的一生都是在这些街道上度过的

11. 内心的意愿和口头的意愿

法特玛还在上学

12. 菲夫齐耶私奔

让他俩都来亲吻我的手

13. 麦夫鲁特孑然一身

两人彼此这么合适

14. 新街区,旧相识

这是一样的东西吗?

15. 麦夫鲁特和萨米哈

那些信是写给你的

16. 家

我们谨言慎行

第六章 (2009 年 4 月 15 日,星期三)

十二层的公寓楼

城市的外快是你应得的

第七章 (2012 年 10 月 25 日,星期四).

一座城市的外形和面貌

只有行走时,我才能思考

人物索引

大事记

· · · · · · (收起)

读后感

土耳其著名作家奥尔罕·帕慕克大约算是中国读者们比较熟悉的一个诺贝尔文学奖得主了。那本曾风靡中国的小说《我的名字叫红》,是不是很多人都至少听说过? 帕慕克之前的作品都比较“高大上”,书要么很厚,偏向自传,要么很文艺,引用大量典故,得先有点背景知识才能读懂,...

评分在麦夫鲁特身上有一种异于常人的乐观精神,无论生活发生怎样的变化,他都能乐观应对,回到生活中跟随这座城市的节奏,他的足迹踏遍了伊斯坦布尔的每一处,像他这样徘徊于城市中的底层人士或许才是这座城市的最大特征。这座城市接纳了数以千计的外来者并为他们提供了一个容身之...

评分【藏书阁打卡】被奥尔罕·帕慕克这本小说深深打动,为了了解故事的时代背景,甚至把土耳其近现代史略略读了一下。贫富差距,宗教冲突,军事政变,左派和右派的武装斗争,学生的政治运动,城市的变迁和发展,以一个小贩的视角,以最底层人民的感受描述了城市变迁的历史。描写的...

评分【藏书阁打卡】被奥尔罕·帕慕克这本小说深深打动,为了了解故事的时代背景,甚至把土耳其近现代史略略读了一下。贫富差距,宗教冲突,军事政变,左派和右派的武装斗争,学生的政治运动,城市的变迁和发展,以一个小贩的视角,以最底层人民的感受描述了城市变迁的历史。描写的...

评分百无聊赖在秋冷的办公室写下对于《我脑袋里的怪东西》的感悟,半个月里完成了这本书的阅读,最初吸引我的是作者的诺奖获得者身份、油画般的书皮以及土耳其那神秘的面纱。现在读完了,心里惆怅若失。文学和影视的优势,在于它们可以向我们展示人生更多的可能性和某个人一...

用户评价

我通常不太喜欢那种结构过于松散的作品,但这本书成功地颠覆了我的偏见。它看起来像是一系列互不关联的片段、笔记和梦境的集合,但当你把所有的“碎片”拼凑起来时,一个宏大而清晰的内在逻辑便浮现出来了。这种“隐性结构”的构建,体现了作者极高的掌控力。我特别欣赏它对环境的描绘,那些场景不仅仅是故事发生的背景,它们自身仿佛拥有了生命和意图。比如那座被反复提及的“灰色的塔楼”,它在不同的章节里,以不同的光线、不同的湿度出现,每一次都暗示着主角心境的微妙变化。这种环境叙事的运用,使得整本书的氛围变得非常具有沉浸感。阅读过程中,我感觉自己不是在阅读文字,而是在“行走”于书中的世界,皮肤上都能感受到那种潮湿的、带着铁锈味的空气。对于追求阅读沉浸感和环境细节的读者来说,这本书无疑是极佳的选择。

评分这本书的封面设计简直是视觉的盛宴,那种用色大胆却又莫名和谐的组合,立刻抓住了我的眼球。初翻开,就被作者那种跳跃性的叙事方式给“拽”了进去。感觉就像是掉进了一个万花筒,每个章节都是一个独特的棱镜,折射出光怪陆离的景象。里面的角色塑造功力深厚得惊人,那些配角的每一个微小动作、一句无心之语,都像是精心雕琢过的宝石,闪烁着复杂的人性光芒。读到一半的时候,我甚至会忍不住停下来,对着某个段落反复摩挲,思考作者是如何精准地捕捉到那种稍纵即逝的情绪,并将其凝固在文字里的。它不是那种让你轻松阅读的书,更像是一场智力上的探险,要求读者全神贯注,跟上作者那飞奔的思绪。读完之后,那种意犹未尽的感觉不是因为情节没讲完,而是因为你觉得自己的思维边界被狠狠地拓宽了,迫不及待想找人讨论,但又觉得任何语言都无法完全承载你心中的震撼。这种阅读体验,绝对是近年来我遇到的最刺激的一次。

评分这本书的文字质感,读起来有一种粗粝却又极度细腻的矛盾感。开篇那段关于“时间错位”的描写,简直是神来之笔,它没有用任何晦涩的哲学概念去解释,而是通过一个极其日常的场景——比如雨滴打在窗户上的节奏变化——将那种令人窒息的疏离感烘托到了极致。我得承认,一开始我有些跟不上,不得不时常回溯前几页,像是在解开一个复杂的数学方程。但一旦掌握了作者的“语言频率”,那种流畅感是无与伦比的,仿佛文字本身在为你演奏一曲结构复杂的交响乐。它探讨的主题非常宏大,但处理方式却异常克制和精准,没有丝毫的矫揉造作。最让我印象深刻的是其中关于“记忆的不可靠性”的描绘,那种模糊、重叠、自我欺骗式的叙事,让我开始审视自己过往的经历,心里不免一阵寒意。这本书更像是一面镜子,映照出我们潜意识中那些不愿触碰的阴影,读完后需要很长时间才能从那种自我反思的旋涡中抽身而出。

评分这本书的节奏把握堪称教科书级别,但它反其道而行之,用一种看似缓慢、实则步步紧逼的方式构建张力。大量的留白和未言明的暗示,迫使读者必须参与到叙事的过程中来,成为一个积极的“解码者”。我认为,这本书的伟大之处在于,它敢于承认生活本身的不确定性,并将这种不确定性完整地保留在了故事结构中。没有提供简单粗暴的答案,甚至没有提供明确的“真相”。这对于习惯了传统线性叙事的读者来说,可能需要一个适应期。我花了一周的时间来“消化”前三分之一的内容,不是因为难懂,而是因为我需要时间去尊重作者留下的那些“空隙”。当你真正接受了这种“不完整”的美学时,你会发现,那些未被言明的才是最震撼人心的部分。这是一种高明的艺术手法,它让故事在你合上书本之后,依然在你脑海中持续发酵和生长。

评分说实话,我买这本书是冲着那个获奖记录去的,但一开始有点担心内容会过于学院派或艰涩。出乎意料的是,这本书在保持其艺术高度的同时,拥有一种近乎残酷的坦诚。作者似乎毫无保留地剖析了现代人在信息爆炸时代所面临的焦虑与异化。其中对“身份的碎片化”的探讨尤为尖锐,通过几个角色的内心独白,勾勒出个体在社会机器中迷失自我的过程。这些独白并非枯燥的说教,而是包裹在极富画面感的比喻之下。比如,书中有一个比喻,将人类的沟通比作“在两艘相向航行的船上,用摩斯密码发送无关紧要的信号”,这个画面感强到让我立刻理解了那种无效社交的疲惫。这本书的优点在于,它既能让你在智力上感到挑战,又能让你在情感上产生强烈的共鸣,是一种非常罕见的平衡,显示了作者对当代人精神困境的深刻洞察。

评分当麦夫鲁特在深夜里走街串巷地叫卖发酵饮料时,他的头脑里也在酝酿发酵着种种幻想,努力地抵御着袭来的孤独和恐惧。钵扎小贩担在肩头的东西,也是逐渐遗失的历史传统,久远的记忆,是失去爱的亲密的孤独,是伊斯坦布尔这座城市头脑里的怪东西。它也许不合时宜,鲜被问津,却是能助力幸福最根本的象征——单纯,真诚和善良的人性。当城市里众多的一夜屋被推倒,公寓楼崛起,城市快速更换成舒适现代的外形与面貌时,麦夫鲁特却宁愿坚守单纯,带着钵扎走在夜间的古老街区里,犹如漫游在自己的脑海中,漫游在由幻想和记忆交错构成的世界里,幸福地回应充满温馨喜悦的家族聚会向他敞开的门窗。

评分个人认为是帕慕克先生写过最好的小说,一边读一边总是在想:这条街区我也去过,也在寒冷的冬夜喝过Boza,看过土耳其老阿姨从窗口丢篮子下来找小贩买东西;最主要的是,也见过像麦夫鲁特那样,正直、单纯又平凡的土耳其人。所以能读到他们的一辈子,觉得满足了好奇心,也又一次爱上了伊斯坦布尔。

评分个人认为是帕慕克先生写过最好的小说,一边读一边总是在想:这条街区我也去过,也在寒冷的冬夜喝过Boza,看过土耳其老阿姨从窗口丢篮子下来找小贩买东西;最主要的是,也见过像麦夫鲁特那样,正直、单纯又平凡的土耳其人。所以能读到他们的一辈子,觉得满足了好奇心,也又一次爱上了伊斯坦布尔。

评分喜欢帕慕克的书是因为相同的城市情结而产生的共鸣,小说通过伊斯坦布尔小贩的一生见证了城市的变迁,不可逆的改变背后,除了无奈外,还有记忆,而帕慕克用他的文字永远定格住了那个属于他们的,正在消逝的伊斯坦布尔。

评分老子总是想管儿子,却管不了儿子看不起老子。然而,最终儿子总会变成老子那种人,保守,恋旧,有执念。从乡村到城市,两代人完成家族的迁徙,还是走不出宿命。城市的发展快过人心。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有