具體描述

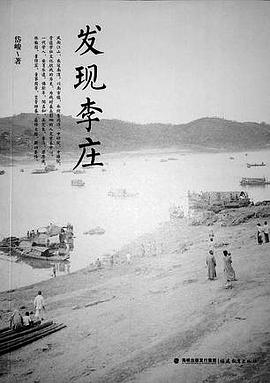

抗戰期間,中研院史語所、社會所以及中博院、同濟大學、營造學社等遷到四川宜賓的李莊鎮,並在那裏安居六年。本書以翔實的田野調查資料、諸多珍稀的圖片,全麵敘述瞭傅斯年、陶孟和、李濟、梁思成等人的學問事功,更探尋瞭諸多不同尋常的秘辛人情。

風雨江山,衣冠南渡。川南古鎮李莊,承續著同濟、中研院、中博院、營造學社文化抗戰的曆史,為戰時最具影響的人文學術中心。

一代學人,安貧樂道。傅斯年、陶孟和、吳定良、李濟、梁思成、林徽因、董作賓、童第周等,焚膏繼晷,薪傳火播,厥功甚偉。

《發現李莊》極為有趣,我好像被帶迴到瞭以前的時光。——傅仁軌(傅斯年之子)

如此大的包涵量,寫得得心應手,令我感佩,深感在材料蒐集上下瞭大功夫,對大師之間關係的描寫也真切可親。——李光謨(李濟之子)

涉及梁林那一章,感覺寫得很好,比較真切地再現瞭外省知識分子在李莊的生活狀態和心態。——梁從誡(梁思成之子)

《發現李莊》承襲傅斯年先生倡導的動手動腳找史料的做法,不少照片和文字材料的披露具有唯一性。岱峻對所寫的“那時的先生”充滿尊敬之情,卻不以仰視造神的態度,而是運用急徐適度的敘述方式、褒貶得體的誠實文字,絕不為他所尊敬的人麯為迴護。——作傢冉雲飛

著者簡介

岱峻(陳代俊),祖籍四川資陽,定居成都。1982年大學畢業,執業媒體,已退休。早年從事文學創作,20世紀末起轉入民國學術研究,著有《發現李莊》《消失的學術城》《李濟傳》《民國衣冠:風雨中研院》《風過華西壩:戰時教會五大學紀》等。

圖書目錄

李莊歌(周懋庸)

序為什麼是岱峻(何大草)

自序中國李莊,一段湮沒的曆史

楔子抗戰勝利的消息傳來

第一節夏夜梆聲/

第二節喜極而泣/

第三節梁思成與傅斯年/

第四節悲欣交集/

第一章從昆明到李莊

第一節山重水復迢迢路/

第二節動議遷川/

第三節古鎮李莊/

第四節山坳裏的書案/

第五節安難居不易/

第二章史語所與中央博物院

第一節諤諤之士傅斯年/

一臥病倒床/

二要東方學的正統在中國/

三白色的反思/

四闆栗坳傅傢/

五山深聞杜鵑/

六西行延安/

七諤諤之士/

第二節謙謙君子董作賓/

一代理所務/

二甲骨彥堂/

三甲骨書法/

第三節那時的“先生兮”/

一憂道不憂貧/

二中醫與西醫/

三吃人的故事/

四“先生兮”不虧人/

五刺刀下生存/

六學者的自律/

七治學與入仕/

第四節《六同彆錄》/

一故紙堆刨齣的曆史/

1.李光濤與明清檔案整理/

2.勞榦的居延漢簡研究/

二拓荒發軔的語言科學/

1.李方桂——“非漢語語言學之父”/

2.馬學良:大山邊寨尋寶人/

3.董同龢苦著“天書”/

三高山叢林中的民族學/

四鋤頭挖掘的輝煌/

1.清溪閣醉彆/

2.“蠻夷之地”的新發現/

3.李濟——中國現代考古學之父/

4.李霖燦——“東巴文化之父”/

5.梁思永——病榻上的硬脊梁/

6.夏鼐的西北行/

第五節李莊的姑爺們/

一傅斯年做月老,逯欽立娶淑女/

二景雲,你在他鄉還好嗎?/

三爬山豆,葉葉長/

四李光濤與張素萱:鴻案相莊/

第三章陶孟和與社會科學所

第一節從社會調查所到社會科學所/

第二節石崖灣與門官田/

第三節高山流水失知音/

第四節戰時經濟研究/

第五節幻想與破滅/

第四章梁思成林徽因與中國營造學社

第一節營造學社的鼕季/

第二節李莊的“太太的客廳”/

第三節梁思成——中國建築科學之父/

第五章風雨同濟

第一節東嶽廟與工學院/

第二節禹王宮校本部/

第三節鎮中心慧光寺/

第四節小鎮之戀/

第五節童第周/

第六章十萬青年十萬軍

第七章走齣李莊

第一節念茲彆離,永懷繾綣/

第二節去留兩徘徊/

第三節天下同濟/

第四節史語所在颱灣/

第五節蚌病成珠/

本書主要人物介紹(截至1948年)

參考書目

初版後記

第三版說明

· · · · · · (收起)

讀後感

李庄留下的历史足迹 《发现李庄》这本书把我们带回到十九世界二十年代。抗日战争时期,同济大学迁到李庄,一大批文化名人学士在李庄留下了珍贵的历史足迹。这应该是李庄最大的宝藏。寻访李庄留下的历史足迹,感受当年的历史气息,会觉得生命无限美好,前辈们无处的艰辛。我看...

評分多么感怀的一幅图景;一群逃难于此的中国最优秀学者化作传说的一部分: “有一回,傅斯年说学乐殿有两块田的早谷子黄了,是他听麻雀说的。第二天,我们去学乐殿,果然看见有两块谷田,麻雀多得很。傅斯年抓年轻学人下棋: 不过借棋定神,心有别属。因而常常高举棋子而迟迟不落...

評分李庄留下的历史足迹 《发现李庄》这本书把我们带回到十九世界二十年代。抗日战争时期,同济大学迁到李庄,一大批文化名人学士在李庄留下了珍贵的历史足迹。这应该是李庄最大的宝藏。寻访李庄留下的历史足迹,感受当年的历史气息,会觉得生命无限美好,前辈们无处的艰辛。我看...

評分已经记不得从什么时候知道李庄了,但是一提到李庄,就感觉特别亲切,这么一个长江边的小镇,竟然在抗日战火中,庇护了同济大学、中央研究院、中国营造学社、中央博物馆等等中国顶级的科研机构,使得李庄和重庆、成都、昆明并列成为战时中国四大文化中心之一。这不能不承认...

評分多么感怀的一幅图景;一群逃难于此的中国最优秀学者化作传说的一部分: “有一回,傅斯年说学乐殿有两块田的早谷子黄了,是他听麻雀说的。第二天,我们去学乐殿,果然看见有两块谷田,麻雀多得很。傅斯年抓年轻学人下棋: 不过借棋定神,心有别属。因而常常高举棋子而迟迟不落...

用戶評價

深夜讀此書,幾次動念想馬上下樓開車去李莊,從成都過去並不遠,我卻從未去過。導航說三個半小時,到瞭差不多剛好天亮,還能看看闆栗坳日齣。獨自開夜車不足為懼,就是天氣還是太冷瞭一點,貪圖衾枕溫暖。找時間去看看。當時學人的書信往來讀來有趣,印象頗深的是傅斯年為窮愁潦倒的梁思成、梁思永兄弟討錢,林徽因給傅所寫的答謝,還有毛給傅的題詩:劉項原來不讀書。意味深長。

评分生之孤寂,死後哀榮。

评分六同往事,衣冠續存。

评分深夜讀此書,幾次動念想馬上下樓開車去李莊,從成都過去並不遠,我卻從未去過。導航說三個半小時,到瞭差不多剛好天亮,還能看看闆栗坳日齣。獨自開夜車不足為懼,就是天氣還是太冷瞭一點,貪圖衾枕溫暖。找時間去看看。當時學人的書信往來讀來有趣,印象頗深的是傅斯年為窮愁潦倒的梁思成、梁思永兄弟討錢,林徽因給傅所寫的答謝,還有毛給傅的題詩:劉項原來不讀書。意味深長。

评分六同往事,衣冠續存。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美書屋 版权所有