具体描述

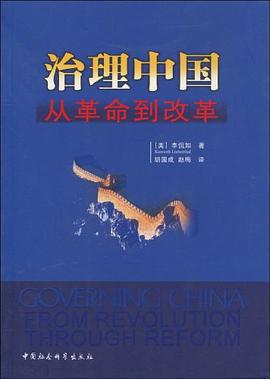

中国历史典籍浩如烟海,常使初学者不得其门而入。作者倡导“大历史”(macro-history),主张利用归纳法将现有史料高度压缩,先构成一个简明而前后连贯的纳领,然后在与欧美史比较的基础上加以研究。本书从技术的角度分析中国历史的进程,着眼于现代型的经济体制如何为传统社会所不容,以及是何契机使其在中国土地上落脚。

为什么称为“中国大历史”?中国过去150年内经过人类历史上规模最大的一次革命,从一个闭关自守中世纪的国家蜕变而为一个现代国家,影响到10亿人口的思想信仰、婚姻教育与衣食住行,其情形不容许我们用寻常尺度衡量。

作者简介

黄仁宇,生于湖南长沙,1936年入天津南开大学电机工程系就读。抗日战争爆发后,先在长沙《抗日战报》工作,后来进入国民党成都中央军校,1950年退伍。其后赴美攻读历史,获学士、硕士、博士学位。曾任哥伦比亚大学访问副教授及哈佛大学东亚研究所研究员。参与《明代名人传》及《剑桥中国史》的集体研究工作。

目录信息

第一章 西安与黄土地带

第二章 亚圣与始皇

第三章 土壤、风向和雨量

第四章 兵马俑的幕后

第五章 第一帝国:树立楷模

第六章 名士成为军阀

第七章 长期分裂的局面

第八章 历史向侧面进出

第九章 统一的途径

第十章 第二帝国:已有突破,但未竟事功

第十一章 北宋:大胆的试验

第十二章 西湖与南宋

第十三章 蒙古人的插曲

第十四章 明朝:一个内向和非竞争性的国家

第十五章 晚明:一个停滞但注重内省的时代

第十六章 满洲人的作为

第十七章 1800年:一个瞻前顾后的基点

第十八章 从鸦片战争到自强运动

第十九章 百日维新、民国成立和五四运动

第二十章 现代中国及其在世界上的地位

第二十一章 台湾、香港与澳门

· · · · · · (收起)

读后感

我常听别人说自己小学的时候学习特别好,或者初中的时候学习特好,或者大一的时候学习特好等等之类。我发现这样的人有一个共性,就是他们的内心其实觉得自己学习还是好的,只是不认真学习了,如果一旦认真起来,还是学习好的不行。这样的人还有另一个共性,就是现在的他们以及...

评分黃先生盡可能地分析了每個朝代遇到的問題,以及問題產生的原因。他指出各朝各代的開創者在設計國家結構,政府制度時似乎是隨性的,想當然的,比如周公之分封;李唐之三省六部,趙宋之兵錢集中,朱明之文官政治。 他並沒有分析國家的開創者爲什麽採用如此的結構,也沒有分析各朝...

评分闲人读历史,目的大概有三种,一种是证明了自己博学,一种是追溯上古的八卦,一种是想弄明白为什么是现在这个样子。黄仁宇先生的这本书,没有太多的史料堆积,也没有太多的细节描写,那么,看这本书的人,大致应该是第三种目的了。 在书中,黄仁宇先生不间断地提到...

评分本以为通过这本书,可以从全局上了解中国的朝代变更次序、格局,但这本书里很少能找到像历史教材那样的准确时间点,事实上,这本书更多的是解释为什么中国之历史是这个样子,为什么中国是现在这个样子。 虽然读的时候对作者总是使用英制单位很是反感,讲中国的东西还用英制单...

评分2010年3月7日 上个月看了黄仁宇的《蒋介石日记》,里头尽是在说他自己提出的所谓“中国大历史”,却又始终没讲清楚这“中国大历史”是个什么意思。之后便干脆找出这本《中国大历史》来一读。这本书其实2000年时刚买来时便读过,但迄今除了记得他说中国在现代化这前尚无法进行...

用户评价

这本书的装帧与排版也十分考究,这一点作为一名长期阅读爱好者,我必须提及。厚重而不失质感的设计,拿在手中就有一种庄严肃穆之感,符合其内容的分量。而在内页设计上,字体选择恰到好处,行距疏密有致,即便是面对大段的论述或引文,阅读起来也丝毫没有压力。更让人赞赏的是,书中配图的选择极具品味,那些地图、文物照片或艺术作品的插页,并非简单的点缀,而是与正文内容形成了有机的互补和印证,极大地增强了阅读的可视性和理解的直观性。有时候,一张恰到好处的古代绘画,胜过千言万语的文字描述,它让那些抽象的历史概念瞬间具象化、生动起来。可以说,这是一本在物质层面和精神层面都力求完美的诚意之作,让人愿意反复摩挲、珍藏。

评分坦白说,初接触这类大部头,总会担心其晦涩难懂,但这部作品的行文风格却出乎意料地流畅与富有韵律感。作者似乎深谙如何用最凝练而富有画面感的语言来描绘宏大的历史场景。那些关于古代战争的描摹,不再是枯燥的兵力对比和地形分析,而更像是一部精心剪辑的史诗电影,鼓角声仿佛穿透纸面,直抵耳畔。再者,书中对不同历史时期文化风貌的刻画,也极为传神。从魏晋的清谈之风,到唐宋的市井烟火,再到近代的思想碰撞,作者总能精准捕捉到那个时代最鲜明的精神气质。这种对“时代氛围”的营造,使得阅读体验极佳,让人仿佛身临其境,与古人同呼吸共命运。更令人称道的是,他对史料的运用达到了炉火纯青的地步,看似信手拈来,实则每一处引证都精准到位,既保证了学术的严谨性,又完全没有学术专著的沉闷感。读完一章,我常常需要停下来,细细回味那股扑面而来的历史沧桑感。

评分这部鸿篇巨制,一经捧读,便觉心潮澎湃,仿佛被一股无形的力量拉拽着,穿越了历史的漫漫长河。作者的笔触细腻入微,对于那些看似波澜不惊的时代节点,总能挖掘出隐藏在深处的暗流涌动。我尤其欣赏他叙事时那种宏大叙事与个体命运交织的技巧。读到某个王朝的兴衰更迭时,不再是冷冰冰的年代记述,而是能真切感受到那些生活在历史洪流中的人们的挣扎、喜悦与无奈。例如,对于某个关键转折点的分析,他没有采取简单的褒贬,而是从当时的社会结构、经济基础乃至士人的思想脉络层层剥开,直至呈现出一个立体、多维度的历史图景。这种对复杂性的尊重,使得整部作品读起来酣畅淋漓,每一次翻页都充满了对未知发现的期待。它不仅仅是史实的堆砌,更是一场思想的探险,引导着我们去思考“为什么会这样”,而不是仅仅停留在“发生了什么”的层面。书中对一些经典历史论断的重新审视,也让人耳目一新,拓宽了我们对既有历史观的认知边界。

评分我一直认为,一部优秀的历史著作,必须具备强烈的“问题意识”。而这部书最吸引我的地方,恰恰在于它源源不断地抛出的深刻命题。它不是在复述历史,而是在与历史对话,试图解答关于“中国性”的根本性疑问。例如,它对中央集权如何形成、儒家思想如何渗透进社会肌理,以及数千年间社会结构为何能保持惊人的韧性等问题,进行了极其深入的剖析。这些论述逻辑严密,层层递进,往往能将看似不相关的历史事件串联起来,揭示出背后统一的历史动力学规律。阅读过程中,我发现自己不自觉地开始用作者提供的这种新的分析框架去审视其他朝代的历史片段,这是一种思维方式被重塑的快感。它迫使我跳出传统叙事的窠臼,从更深层次的结构性力量中去理解历史的必然与偶然。对于那些渴望真正理解中国历史运行逻辑的读者来说,这本书无疑提供了一把难得的钥匙。

评分相较于市面上流行的快餐式历史读物,这部作品体现出一种罕见的学养和克制。作者的叙述立场是中正平和的,不轻易将现代的价值判断强加于古人,而是努力还原历史发生时的情境和逻辑。这种“历史的去道德化”处理,使得读者能够更客观、更理性地看待那些功过是非。我尤其欣赏作者在处理历史人物评价时的那种审慎态度,他往往会给出多种可能的解释路径,让读者自己去权衡和判断,而不是强塞一个定论。这种开放式的引导,极大地激发了读者的主动思考能力。阅读这本书,就像是与一位博学、睿智的长者进行了一次漫长而深入的私塾对话,他给予你知识,更重要的是,他教会你如何去提问、如何去求证。它不是一本读完就束之高阁的书,而是一部会随着读者生命阅历的增长而不断产生新理解的“活历史”。

评分作者从计量经济学的视角切入,通过对地理环境、地缘政治、经济及文化诸方面分析了传统中国缘何未能由农业社会衍化为商业社会。如果说中国不能原生地发展出商业社会已经是一个定论的话,则任何事后的解释只要自圆其说即可,本书做到了,但它仍然不是一个全面也未必最要紧的解释。通篇议大于叙,足够宏观而失之精细,重归纳轻演绎。黄的观点明显受到李约瑟的影响,以及马克思主义的间接影响。作为一本介于通俗和学术之间的著作,通篇没有给一处参考文献,读着实在有些心虚,史实错误是有一些的,虽不影响论点。文法略有不通,但文笔是很讨喜的。另外,因书的装潢加上一星,每章的题图都是对《清明上河图》一处局部的连环画风格再创作。

评分3.85星。最后一个章节,黄仁宇的生平,感觉挺催悲的。一个大历史学家,从物质的角度上来说,不如一个小有成就的商人。

评分太英语了吧

评分想法是很犀利的,想要从宏观角度给出一个逻辑来解释中国历史的演进和形成,只是每一个点都没有铺展开,缺少了细节显得不吸引人

评分历史主义情怀编。作者选了一个他自己根本驾驭不住的题目,用一种根本驾驭不住的方式,写了一个喃喃呓语般的小册子。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有