具体描述

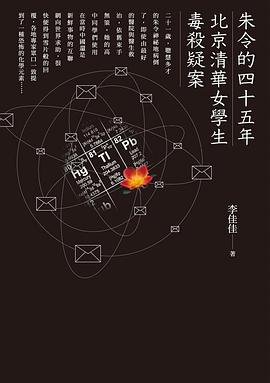

☆★中國第一起互聯網求助事件☆★

☆★李志德(端傳媒總編輯)專文推薦☆★

本書是朱令事件迄今最完整的紀錄……我所著迷的,除了故事本身,還在於環繞在這個無辜殘損的生命四周的,豐富的時代細節,它像微縮膠片一樣記錄了中國的過去,並不太久的過去,也讓我們理解中國的現在。──李志德

從未遺忘,不敢遺忘,希望有生之年看到真相

──一名中國網友對清大女學生朱令被下毒事件所下的注解

「一九九四年十二月五號感到腹痛,繼而發展為全身劇痛。持續三天後開始脫髮,顏面神經麻痺,中樞眼肌麻痺,呼吸障礙,目前已失去自主呼吸能力。」

一九九五年,北京清華女學生朱令罹患怪病已四個月,從秀逸且多才多藝的學霸,變成躺在協和醫院加護病房、全身插滿儀器的病患。她的高中同學姑且試著以不甚流利的英文,將上述文字傳上當時在中國才剛起步的互聯網求援。不久後,回覆紛至,這些訊息帶來一個令人疑惑的詞:Thallium(鉈,有毒化合物),這是一種罕見的化學物質,並不是生活中隨便就可以接觸得到的。

之後半個月,全球專家共寄來七百七十六份電郵,其中一百零六份明確指出朱令是鉈中毒。朱令父母要求協和醫院為朱令進行铊中毒測試遭拒,請求學校協助未獲正面回應,甚至連朱令宿舍都莫名遭竊……一切的一切,都顯示整個事件正往詭譎的方向前進:協和不希望自身權威被挑戰;校方的不作為,則是不願承擔毒物管理不善、現場保護不力的失職責任;更恐怖的是,兇手極可能就是清華的學生、朱令的室友孫維──她是朱令身邊唯一能接觸到铊的人。

之後,朱令和她父母的人生就在醫療單位、公安部門以及法院間來回拉扯。即使諸多事證都指向孫維正是下毒者,然因為她的高幹家庭背景,此事件始終無法真正破案。如果不是一般市民、互聯網和海內外無數網友的持續關注與無私援助,朱令不可能存活到現在。

朱令的四十五年,講述的是網路社群、小市民與難以撼動的權力結構對抗的故事,也是在巨大的絕望中,看見不間斷的善意與微小希望的故事。

作者简介

李佳佳

八〇後廣州媒體人,畢業於中山大學科學計算與計算機應用系、復旦大學新聞學院,麻省理工學院政治學系國際關係研究中心訪問學者。做了十年電視主持人、製片人,最近三年愛上英文寫作,作品散見於《紐約時報》、《南華早報》、《外交政策》。視記者為終身職業,曾經採訪遊歷超過三十個國家,不斷行走不斷觀察,一路寫一路說,一路看一路聽,永遠不吐不快之餘,品嚐美食和健身減重是生活中永恆不變的追求。

目录信息

愈久愈悲傷的時光膠囊 ⊙ 李志德

【自序】

幫助朱令就是幫助我們自己

第一章

有一個叫作「互聯網」的東西

第二章

「要是我們不在了,朱令怎麼辦?」

第三章

朱令與她的家人

第四章

進入清華

第五章

發病初期

第六章

什麼壞事都趕上她了

第七章

從高度懷疑到確診,歷時五十二天的拉扯

第八章

協和醫院的診療費五十幾萬,真正的救命藥四十多元

第九章

警方與校方的態度

第十章

「孫維是壞人,但不是罪犯」

尾聲

網路圍觀改變了什麼?

· · · · · · (收起)

读后感

本来用布条蒙上双眼是代表不偏不倚看透事物的本质。但蒙上的似乎不只是女神的眼睛。 这本书让我想起13年参与的白宫请愿。彼时只知道一个不幸的女孩惨遭投毒,并未更深了解背后的事情,在当时排山倒海的呼声迅速被管制——帖子被河蟹。每当我快遗忘的时候,还是有新闻断断续续出...

评分读完佳佳的「朱令」调查报告,几天以来一直心有余悸,在楼道的时候不自觉总觉得角落有什么东西。明明只是一个社会事件的新闻调查,却在我心里留下了看了一个恐怖故事的阴影。记得读的时候从午夜11点一口气读到了凌晨6点,中间几次屏住呼吸,小心翼翼得躲避照片这种太过视觉震撼...

评分断断续续看完了《朱令的四十五年》,难受。对体制性问题的描述深有同感也无能为力,完全能感受到在各单位奔走的焦灼。 但相较于此,还是想多讲讲此前的很多不知道。之前不知道朱令如此优秀,乐器运动学业实验都如此有天赋,对音乐纯粹的爱、对实验的游刃有余令人印象深刻。体育...

评分一口气把书读完了。尽管从前陆续读了一些朱令案的相关报道,不过对于朱令确诊铊中毒的曲折内情是头一回了解。病情恶化,病因无解,一等一的机构告诉你,“排除铊中毒”,且不具任何后续探讨的缝隙。答案持续涌来,却又始终挂不上号。最终得以确诊依赖的关键性证据,是出自偶然...

评分关于朱令案,我在高中时即略有耳闻。后来,我又断断续续从媒体上看到关于这个悲剧及后续的各种片断。不过,在读本书之前,我从没有系统性的了解此事的前因后果、是是非非。因此,我首先要感谢李佳佳女士撰写的这样一部具有相当可信度的作品,让我清楚了解到包裹在重重雾霭之中...

用户评价

我一直在等待一本关于朱令的书,不仅仅是因为她的人生经历令人唏嘘,更因为那段历史留下的疑问和伤痛。当《朱令的四十五年》这本书摆在我面前时,我的心情是复杂而沉重的。迫不及待地翻开,我试图寻找一个答案,一个能够慰藉心灵的出口,或者至少,能够更深入地理解那个被命运捉弄的年轻生命。这本书的标题本身就充满了故事感,四个半世纪,人生中最美好的年华,却被一场突如其来的悲剧所笼罩。我期待它能够像一面镜子,照见朱令曾经的笑容,也照见那段黑暗岁月中,不为人知的挣扎与坚韧。读一本关于历史事件的书,我最看重的是它的真实性和深度。我希望作者能够如同一个严谨的学者,又怀揣着一颗悲悯之心,去还原那个年代的社会氛围,去剖析事件发生的根源,去描绘朱令及其家人所经历的痛苦与无助。不仅仅是事件的罗列,更重要的是人物的情感,那些隐藏在新闻报道背后的,鲜活而真实的生命。我期待这本书能够带我走进朱令的内心世界,去感受她作为一名普通女性,在面对巨大苦难时的绝望、愤怒、以及那份不屈的生命力。或许,通过这本书,我能更好地理解,在那个特殊的年代,个体命运是如何被时代洪流裹挟,又是如何与命运进行殊死搏斗的。我希望能从中看到人性中最闪光的一面,也看到黑暗中最令人警醒的部分。这是一次精神的探索,也是一次对历史的追问,我希望《朱令的四十五年》能够给予我所期待的启迪和思考,让我不再仅仅是一个旁观者,而是能更深刻地理解一个生命,一段历史,以及我们共同面对的社会现实。

评分翻开《朱令的四十五年》这本书,我的内心并没有丝毫的轻松,反而是一种沉甸甸的责任感。我总觉得,朱令的故事,不应该仅仅停留在网络上的讨论和键盘上的愤怒,它需要被更系统、更深入地呈现出来,让更多人能够正视那段历史,理解那份痛苦,并从中汲取教训。《四十五年》,这是一个何其漫长的数字,足以消磨掉一个人最美好的年华。我期待这本书,能够带领我走进这四十五年的时间长廊,去感受朱令生命中的每一个转折,每一个起伏。我希望作者能够用一种非常人性化的视角,去描绘朱令,她不仅仅是医学名词上的“铊中毒”,她是一个有血有肉的人,有着自己的喜怒哀乐,有着自己的追求和梦想。我希望这本书能够还原她生病前的生活,那种朝气蓬勃,那种充满希望,与病后截然不同的状态形成鲜明对比,更能凸显命运的残酷。同时,我也期待这本书能够触及到事件背后的复杂性,不仅仅是简单的“谁是谁非”,而是对整个社会环境、人际关系、法律体系的一次深刻反思。这本书,我希望它能够成为一种“公共记忆”,唤醒人们的良知,促使我们更加关注弱势群体,更加追求公平正义。我希望读完这本书,我能够带着更多的思考,而不是简单的同情,去面对生活,去关爱身边的人,去为构建一个更美好的社会贡献自己的力量。

评分《朱令的四十五年》这本书,对我而言,不仅仅是一本读物,更像是一次精神的朝圣。我一直深信,有些故事,具有涤荡心灵的力量,它们能够唤醒我们内心的良知,促使我们去反思,去改变。朱令的经历,就是这样一个具有强大能量的故事。我期待这本书,能够以一种极其细腻、极其饱满的方式,为我们展现这四十五年里,一个生命所经历的波澜壮阔。我希望作者能够用一种充满人文关怀的笔触,去描绘朱令,展现她不仅仅是病痛的承受者,更是生命的斗士,是尊严的守护者。我期待书中能够有大量的细节描写,那些能够触动人心的瞬间,那些能够展现朱令坚韧生命力的场景。我希望这本书能够深入探究事件背后的原因,不仅是直接的施害者,更是那个时代、那个社会环境中可能存在的种种问题。这本书,我希望它能够成为一种警示,提醒我们珍视生命,尊重他人,并始终不渝地追求公平与正义。我希望通过阅读这本书,我能够对“苦难”这个词有更深刻的理解,也能对“希望”这个词有更坚定的信念。它应该是一部关于生命的史诗,一部关于人性的悲歌,一部关于社会反思的宣言。我希望这本书能够让更多人关注到那些被遗忘的角落,关注到那些需要帮助的生命,并从中汲取力量,去创造一个更美好的世界。

评分拿到《朱令的四十五年》这本书,我首先感受到的是一种厚重感,仿佛它承载了太多的故事和情感。我曾零星地听闻过朱令的故事,那段充满悲剧色彩的经历,总让人扼腕叹息。如今,有了这样一本专门的书籍来讲述她的人生,我内心的好奇与期待被瞬间点燃。我非常好奇,作者是如何在有限的篇幅里,去描绘一个被命运无情捉弄的生命。这本书会是那种娓娓道来的叙事风格,还是更偏向于冷静客观的事件还原?我更倾向于前者,因为只有带着深切的人文关怀,才能真正触动读者的内心。我希望在这本书里,我能够看到一个立体、饱满的朱令,她不仅仅是一个受害者,更是一个鲜活的个体,有着自己的情感、思想和追求。我期待作者能够深入挖掘她生命中的每一个细节,从她童年时的天真烂漫,到大学时的意气风发,再到那场突如其来的灾难,以及之后漫长的抗争与疗养。这本书,我希望它能够教会我一些东西,不仅仅是对朱令个人命运的同情,更是对生命韧性的赞叹,对社会责任的思考,以及对公平正义的坚定信念。我期待它能够让我看到,在最黑暗的时刻,人性中依然闪烁着希望的光芒。这本书,我希望它能够成为一座桥梁,连接过去与现在,连接个体的痛苦与社会的共鸣,让更多人能够关注到那些被遗忘的角落,关注到那些需要帮助的生命。

评分第一次拿到《朱令的四十五年》这本书,我的第一反应是,这究竟是一本怎样的书?我猜想,它一定不仅仅是一本简单的传记,更可能是一份沉甸甸的社会调查报告,或者是一部深刻的人性剖析。朱令的故事,在很多人心中留下了难以磨灭的印记,她是中国近现代历史上一个特殊而令人心痛的符号。这本书的出现,无疑是想再次将人们的目光聚焦在那段尘封的往事,但更重要的是,它承载着一种期待——一种对真相的渴求,一种对正义的呼唤,一种对生命尊严的守护。《四十五年》这个数字,本身就有着非凡的意义。它象征着一个人生命中最宝贵的时光,却被病痛、被磨难、被无休止的疑问所侵蚀。我期待这本书能够细致入微地展现这四十五年里,朱令所经历的每一个阶段,从意气风发的豆蔻年华,到饱受病痛折磨的沉寂岁月,再到如今,她依然努力活着,并以自己的方式诠释着生命的意义。我希望作者能够用一种非常人性化的笔触,去描绘朱令的性格,她的喜怒哀乐,她的梦想与失落,她的坚强与脆弱。不仅仅是冰冷的事件陈述,更要捕捉到那些细微的情感波动,那些隐藏在眼神里的故事,那些在沉默中迸发的力量。这本书,我期待它能够引发更广泛的社会思考,它不应该仅仅停留在对一个不幸个体的同情,而应该是一次对社会机制的拷问,对公平正义的追问,对人与人之间关怀与责任的探讨。我希望读完这本书,我能够对朱令这个人,以及她所代表的那段历史,有一个更全面、更深刻的理解,并且能够从中汲取力量,去思考我们如何在当下,更好地守护每一个脆弱的生命,维护社会的公平与正义。

评分《朱令的四十五年》这本书,就像一份未完成的答卷,静静地躺在那里,等待着我们去阅读,去理解,去思考。我一直认为,有些事件,它们不仅仅是新闻报道里的几个标题,它们承载着一个时代,一个社会的记忆,以及无数个体的心灵伤痛。朱令的经历,无疑是这样的一个典型。我期待这本书,能够以一种非常冷静而深刻的笔触,为我们揭示这四十五年里,一个生命所经历的跌宕起伏。我希望作者能够从多个维度去展现朱令的人生,不仅仅是她所遭受的病痛,更包括她在病痛中的挣扎,在黑暗中的坚守,以及她在漫长岁月中,如何以自己的方式去寻找生命的意义。我期待书中能够有大量的细节描写,那些能够触动人心的瞬间,那些能够展现朱令内心世界的部分。我希望这本书能够引发我们对“真相”的追问,对“正义”的期盼,以及对“生命”的敬畏。它不应该仅仅是一部悲情故事集,更应该是一次深刻的社会反思。我希望通过这本书,我能够更加理解,在某些时刻,个体力量的渺小,以及社会责任的重大。我希望这本书能够成为一股清流,涤荡我们内心的浮躁,让我们重新审视生命的价值,重新思考人与人之间的情感连接,以及我们作为社会一份子,所应承担的责任。

评分当我第一次看到《朱令的四十五年》这本书的名字时,我的内心就被深深地触动了。四十五年,这是一个多么漫长而又充满故事的数字。我曾经在新闻报道中零星地看到过朱令的名字,那是一种挥之不去的遗憾和惋惜。如今,有这样一本专门的书籍来讲述她的人生,我的期待值瞬间被拉满。我迫不及待地想知道,作者是如何在有限的篇幅里,去描绘一个被命运捉弄的生命,如何去还原那段尘封的历史。我希望这本书不是那种简单地罗列事实的流水账,而是能够以一种充满人情味的方式,去展现朱令作为一个活生生的人,她的喜怒哀乐,她的梦想与追求,以及她在困境中的坚韧与不屈。我期待作者能够深入挖掘朱令的生活细节,从她年轻时的风采,到那场突如其来的灾难,再到她漫长的抗争岁月,每一个阶段都应该有鲜活的描绘。这本书,我希望它能够引发我们对“真相”的追问,对“正义”的期盼,以及对“生命”的敬畏。它不应该仅仅是唤起同情,更应该促使我们去反思,去思考,去行动。我希望读完这本书,我能够对朱令这个人,以及她所代表的那段历史,有一个更深刻、更全面的理解,并从中汲取力量,去面对生活中的种种挑战,去传递爱与希望,去为构建一个更美好的社会贡献自己的力量。

评分《朱令的四十五年》这本书,就像一块沉甸甸的石头,投入了我平静的生活水面,激起了层层涟漪。我对朱令的故事早有耳闻,那是一种无法言说的悲伤,一种对生命无常的深深的无奈。然而,仅仅是碎片化的信息,并不能让我真正走进她的世界。我期待这本书,能让我看到一个完整的人生,一个被命运齿轮碾压过的灵魂,是如何在时间的洪流中挣扎,又如何绽放出独特的生命色彩。我希望这本书的叙事风格不是那种煽情到滥俗的,而是带着一种克制而深沉的力量,用冷静的笔触去描绘那些无法想象的痛苦,用真诚的情感去触碰那些隐藏在时间深处的伤痕。我期待作者能够深入挖掘朱令的生活细节,她曾几何时的梦想,她与家人的温暖互动,她对生活的热爱,以及在病痛面前,她是如何一步步学会与自己和解,与命运共处。这本书,我希望它能够不仅仅是讲述一个悲剧,更要展现一种力量,一种即使身处绝境,依然能够坚守生命尊严的力量。我希望从这本书中,我能够学到如何去理解那些不幸,如何去关注那些被忽略的群体,以及如何在我们自己的生活中,去寻找那些微小而确定的幸福。这本书,我期待它能让我对“生命”这个词,有更深刻的认识。

评分《朱令的四十五年》这本书,在我的书架上占据了一个特殊的位置。我一直觉得,有些故事,不应该随着时间的流逝而被遗忘,它们是历史的印记,是人性的缩影,更是我们反思当下、警醒未来的重要教材。朱令的经历,无疑就是这样一种存在。我曾想过,如果有人要写一本关于朱令的书,他会以怎样的视角去切入?是站在法律的角度,去追究责任?还是站在医学的角度,去探讨病情?抑或是站在一个普通人的角度,去感受那份刻骨铭心的痛苦?拿到《朱令的四十五年》之后,我仿佛看到了一个综合的解读。我期待这本书能够以一种宏大而不失细腻的笔触,为我们展现这四十五年的时光。它不仅仅是朱令一个人的故事,更是那个时代社会环境、人际关系、乃至法律制度的一个侧影。我希望作者能够深入采访,查阅大量资料,去还原事件的真相,去探究那些至今仍未解的谜团。更重要的是,我期待这本书能够触及朱令内心深处的感受,那些无法言说的痛苦,那些对公平正义的渴望,以及在绝境中依然闪耀的生命之光。这本书,我希望它能够引发我们对“幸存者”这个概念的深入思考,朱令是物质上的幸存者,但精神上的慰藉又从何而来?这本书,我希望它不仅仅是唤起同情,更是激发思考,让每一个读者都能从中找到自己与这个事件的连接点,并从中汲取力量,去拥抱生活,去追求公平,去守护我们珍视的一切。

评分拿到《朱令的四十五年》这本书,我心中涌起的是一种复杂的情感:期待、沉重、以及一丝对真相的渴望。朱令的故事,早已成为一个代号,代表着一段难以忘却的记忆,也代表着许多未解的疑问。我期待这本书,能够将这些碎片化的信息串联起来,形成一个完整而清晰的叙事。我希望作者能够以一种非常人性化的笔触,去描绘朱令,展现她作为一个鲜活个体的生命轨迹。从她美好的年华,到那场突如其来的灾难,再到漫长的康复与生活,每一个阶段都充满了故事。我期待书中能够有深入的采访和详实的考证,去还原事件的真相,去揭示那些被掩盖的细节。更重要的是,我希望这本书能够触及朱令内心的世界,她是如何面对痛苦,如何保持希望,如何在逆境中寻找力量的。这本书,我希望它能够不仅仅是讲述一个不幸的个体,更能引发我们对社会体制、对人情冷暖、对生命尊严的深刻思考。它应该是一面镜子,映照出我们社会的不足,也激励我们去追求更美好的未来。我希望读完这本书,我能够对朱令这个人,以及她所代表的那段历史,有一个更全面的认识,并且能够从中汲取力量,去面对生活中的挑战,去传递正能量,去为构建一个更公平、更温暖的社会贡献自己的一份力量。

评分買了kindle版一晚讀完,但是,讀得聚精會神的時候翻頁翻到了朱家寄給學生的一張病照,嚇得我當時整個身體都跳了起來。天啊,編書的可以有點心理預告嗎⋯⋯大半夜看在kindle上黑白圖片真的... 儘管我認為那群人很壞,可是寄這種照片給沈默的學生在當時並不能起到什麼正面幫助作用吧?後來的結果反而真的可能是把膽小的人弄得更害怕那個有能力投毒的人了。

评分说来羞惭,第七、第八章读时几度垂泪。 好的纪实作品,就应该在唤起人类的善良之外,尽书写者所能探寻分析到事件的所有逻辑成因。 本书就是这样的好作品。

评分做为纪实文学不怎么行,尚且不如没药花园写的,当然也写了一些公号没有的材料,比如朱令头发的质谱分析、投入的毒物最可能的剂量和形态(没药说溶液一瓶指甲油那么多就够了的部分明显是错的)。“最细节”还差得远,连没药都说了的贝志诚说谎的部分(还导致了一系列连锁反应)也没说。英亚美亚可以买繁中电子版

评分“一九九五年写信给朱令父母祝贺他们的女儿在互联网会诊的帮助下活下来的时任美国总统柯林顿,曾经在二〇〇〇年,网路时代来临之初自信地说,国际互联网将会改变中国的政治面貌,而政府试图管控互联网的企图,无异于“将果冻钉在墙上”( That' s sort of like trying to nail Jello to the wall)。事实上,从起初的门户网站时代到移动互联时代,从无所不在的审查到不断延伸的防火长城,果冻真的被钉在了墙上。然而,在这其中,资讯依然在有限的自由空间中发挥了巨大的作用,中国网民们在枷锁和迷雾中一点点探索着真相与公义的方向。”

评分为了不能过去的过去。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有