具体描述

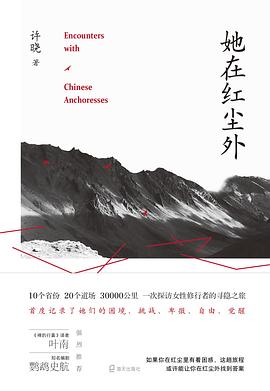

《她在红尘外》是国内首部探访女性修行者生活的非虚构作品。文笔流畅、扎实,题材罕见,在当下具有独特的意义。资深媒体人的一次长途旅行,她独自一人,历时四个月,跨越十个省份,行走了三万公里,从福建东南沿海出发,经过了浙江、江苏、山西、湖北、河南、青海、甘肃、四川、云南,一直走到了西藏珠峰大本营的绒布寺。它既是一本游记,也是一部心灵成长史。她将用独属于女性的感性,记录了对修行人的观察和寻访,也让我们看到了一个俗世里的人,是如何通过这次游历,找到人活在世间摆放自己的方法。

作者简介

许晓,做了十多年记者。

曾在黄金时期的“南方报业”工作,又在网易做了五年频道副主编。

在 2008 年深入北川汶川震后灾区,协助幸存者救援和死难者遗体运送; 策划过网游,后任职《人物》记者,同时也是《纽约时报》中文网商业与财经版专栏作者。 近年来,专注于报道中国当下的信仰市场,写有: 《陈坤的队伍》、《等待末日的寺庙》、江西王林《气功大师》、辽宁大悲寺《苦修》等。 这些特稿的点击量每篇都超过了 10 万+,被各种媒体纷纷转载。

几年前,她辞职踏上寻访中国女修行者的旅途,现已完成书稿,并且成为母亲。

目录信息

再见,比尔·波特;再见,《转山》;再见,《雪洞》 …015

东南沿海 /“你别走,你的问题才是真正的问题” …023

初进普寿寺 / 从此以后我不会再说自己“近乎佛教徒”了 …047

三台道院 / 无苦不成道 …069

乾元观 / 责任所在 …086

普寿寺、武汉、芦花庵 / 这不是一趟学习无情的旅行 …103

武当山 /“修行嘛就是各管各,自己管自己,别人是管不了的” …125

海心山 / 白度母的璎珞 …140

崆峒山 /“你要记住,你是道家的孩子” …157

永兴寺 / 蒙山甘露 …172

色达 /“你们所谓的孤独,在我这儿好极了” …188

滇西北 / 等待李兵 …202

拉萨 / 秘洞魂湖 …216

绒布寺 / 石坡居民 …236

香格里拉、虎跳峡 / 高山峡谷 …244

回家 …253

· · · · · · (收起)

读后感

1.进藏可能不是指进入西藏而是到了云南或四川或青海的藏族自治州,这些地方离真正的西藏自治区还是有一定距离的。这样想来,西藏真的是遗世独立的一片极地啊,去那里,某种意义上说真的需要勇气。 2.一个有趣但形象的比喻,大山就像一个梨,盘山公路就是一条条梨皮,车辆就顺着...

评分早起刚读了十几页新书,儿子起床了,我起身去给他做饭。做完饭想着上午要去工厂,得把手机充满电,却怎么也找不到了,找了将近40分钟,急匆匆把孩子送去了学校。 回来的路上我想,反正这也不是我第一次丢东西了,找不到拉倒,体验下没有手机的生活。现代人离开了手机好像忽然间...

评分 评分我天生就是个比较敏感的人,红尘俗世中的各种事物真的让我有中很疲惫,但是却又无法逃脱的感觉,再加上今年年初一系列不顺利的事情,我觉得自己纠缠在一个巨大的漩涡里,想逃,但是又插翅难飞。无意中在微博上发现这本书的时候,我才蓦然开始了解到为什么有人会选择出家,除了...

评分一 寄来的新书里有编辑手写的两张卡片,说许晓虽然细密啰嗦,但写出了在庄严的寺庙里一个俗人真正的状态。 我很赞成这个说法。 字里行间洋溢着作者的资深媒体人自信和沉迷物质享受的理直气壮,这种坦率甚至会让蜻蜓点水式的走访显得还挺真诚。但不管怎么说,出于好奇心,就决定...

用户评价

很感兴趣的题材,可惜写得实在一般,作者欠缺基本的知识储备,也没有耐心沉浸观察和深入理解,只是带着都市文青的猎奇心态,一路走马观花,写成了流水游记。不过作者在书中毫不掩饰自己的浅薄,倒是坦诚得可爱。印象深刻的几点:1.青海湖深处有座小岛叫海心山,常年与世隔绝,聚集了一大批潜心修行的信众。我去过两次青海湖,竟然未曾听说。2.佛教认为女性业力更大,有八敬法规定比丘尼需尊敬比丘,确立了男性僧众的支配地位。台湾比丘尼曾经公开撕毁八敬法,宣扬男女平等。3.曹德旺长期资助福州灵石寺,累计捐赠两千多万。全世界资本家都渴望救赎,只是美国资本家热衷捐助民间慈善,中国资本家则宁愿给诸天神佛重塑金身。

评分作者有出身媒体人的冷静,勇气,直觉,随遇而安和自我保护,还有文艺青年的底色,入世坚定和出世探访间牵绊,争斗,再出发,平衡的很好,可读性很强。可以看出作者热爱生活的本心是好奇的内驱力,像尘世修行,坦然,充满活力,义无反顾又心思缜密,书名里红尘之外的她反而不是最吸引人的。没想到出发的原因之一有恐婚。过午不食可以作为一个减肥参照。

评分想出家和出嫁的都可以看。

评分作者有出身媒体人的冷静,勇气,直觉,随遇而安和自我保护,还有文艺青年的底色,入世坚定和出世探访间牵绊,争斗,再出发,平衡的很好,可读性很强。可以看出作者热爱生活的本心是好奇的内驱力,像尘世修行,坦然,充满活力,义无反顾又心思缜密,书名里红尘之外的她反而不是最吸引人的。没想到出发的原因之一有恐婚。过午不食可以作为一个减肥参照。

评分身边友人出家修行,很好的朋友,临走聊了几次,还是觉得自己并不了解她。看到许晓这本书,尝试去走近和理解,是一种很好的体验。看见作者在探寻的过程中,渐渐从一个“她者”槛外人,走进自己的内心,转变成对“我”的反思和观照,这个过程对我们每个读者,或许都有助益。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有