具体描述

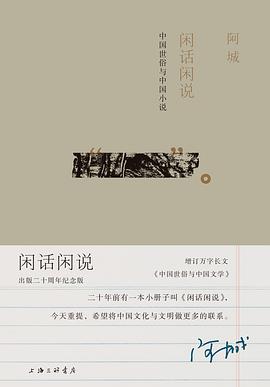

《闲话闲说》是阿城先生关于中国世俗与中国小说的讲谈集,以文学史的笔法,与朋友和听众闲谈的口吻,观之世俗文化与中国文学的万般景象,呈现文化的阿城“杂”和“通”的一面,是其思想集大成之作。理想国推出二十周年纪念版,增订万字文章《中国世俗与中国文学》。

“二十年前有一个小册子叫《闲话闲说》,今天重提,希望将中国文化与文明做更多的联系。‘中国世俗与中国小说’是许多次讲谈的集成,对听众演讲和与朋友闲谈,我们共通的知识财富是世俗经验。世俗经验*容易转为人文的视角。如此来讲,*宜将理论化为闲话,将专业术语藏入闲说,通篇不去定义“世俗”,使听者容易听。”

——阿城

作者简介

阿城,本名钟阿城,一九四九年生于北京。杂家,文字手艺人。

目录信息

读后感

对啊~ //@兔子睡在窝边草上:还有三言二拍,那样鲜活的市井生活啊~~我感觉中国古典文学不同于西方文学的是,他们真的特别注重日常层面,可能是因为我们本身没有宗教信仰的缘故,所以专注点就变成了现世的人生。就连鬼怪小说,也像另一个现实世界。 @咆哮女郎柏邦妮 : 昨晚@水...

评分﹣基本上前半部談世俗,為曰世俗自為的空間,後半部從小說再去談世俗。 ﹣因為對小說太不了解,故覺得上半部談世俗的部份看懂的比較多。但不等於看懂很多,這是必須承認的。阿城的知識也是十分龐大,而且有太多事情是完全超出我所理解或認識的,比如對中國歴史的理解,因其經...

评分《围城》中方鸿渐有过一次梦魇,发生于去三闾大学途中的一个小村子里:“鸿渐倦极,迷迷糊糊要睡,心终放不平稳,睡四面聚近来,可是合不拢,仿佛两半窗帘要接缝了,忽然拉链梗住,还漏进一线外面的世界。好容易睡熟了,梦深处一个小声音带哭嚷道:‘别压住我的红棉袄!别压...

评分大陆出版的《闲话闲说》诸个版本都有不少删节,这个版本算是其中删除较少的,而且删除部分用□□标注出来,算有良心的出版机构了。我读时,特意和网上找到的电子档参照,总算能一窥全豹。 《闲话闲说》有一个副标题的,名为“中国世俗与小说”,副标题的存在更容易让读者了解这...

评分我个人对阿城先生是有偏爱的,我喜欢他说话的风格——有趣!著杂文的一个关键或许也在于此,简单地表达出自己的喜恶,不需要太多顾忌世人的看法,给人一个导向而不需要给想象留有太多余地。此书也还是阿城的风格,主观意识强,字里行间都透漏着作者为人处世的哲学。 而且每次看...

用户评价

阿城这本《闲话闲说》就更加进入世俗,进入那种灿烂张狂的唐朝,进入《酉阳杂俎》和《教坊记》里非虚构的物与事,那些具体而日常的世俗,没有悲观也没有乐观,是超“观”的。而后半部分讲中国小说(闲说),世俗的非虚构之后讲世俗的虚构,就像色不可无情,情亦不可无色,首举金瓶梅词话,最自觉的最有想象力的世俗小说,而后是冯梦龙三言,接着清代的红楼梦,都是俗到极致的雅,曹雪芹把握了这世俗之“相”上的“意”。而阿城因为对这种世俗的迷恋(着相了),才有了他《遍地风流》的流气(缺宗气,庄子说通天下一气耳),这点我喜欢不起来,但在饭桌上,我想他会是最有趣的那种朋友。

评分我身在历史何处?阿城部分言辞还是很尖锐的(未删节版本),不过总感觉少了些力度。但是时代还是需要敢说话的人,而现实却以审查制度来做出持之以恒的嘲讽与轻蔑,即使这些说出来的话已经过去三十年。那么,我就以删减补完来表达对其人而非其文的敬意吧。

评分阿城这本《闲话闲说》就更加进入世俗,进入那种灿烂张狂的唐朝,进入《酉阳杂俎》和《教坊记》里非虚构的物与事,那些具体而日常的世俗,没有悲观也没有乐观,是超“观”的。而后半部分讲中国小说(闲说),世俗的非虚构之后讲世俗的虚构,就像色不可无情,情亦不可无色,首举金瓶梅词话,最自觉的最有想象力的世俗小说,而后是冯梦龙三言,接着清代的红楼梦,都是俗到极致的雅,曹雪芹把握了这世俗之“相”上的“意”。而阿城因为对这种世俗的迷恋(着相了),才有了他《遍地风流》的流气(缺宗气,庄子说通天下一气耳),这点我喜欢不起来,但在饭桌上,我想他会是最有趣的那种朋友。

评分中国世俗与中国小说。

评分1.阿城很敢讲; 2.毕竟是演讲的集子,有些地方不可避免的比较碎片化,要买纸质书常翻常新。没错,我在找借口买书! 3.让我种草了挺多中国近当代作者的; 4.现在仍然是,“新”的意思等于“好”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有