具體描述

16世紀人文主義思想傢濛田曾說過:“生命的用處,不在於壽命的長短,而在於時間的運用;一個人可能活得很久,卻隻活瞭一點點。”

生命的終結如同落葉歸根一樣,是自然規律。死亡是擺在每個人麵前的一道坎,對於死亡,很多人不願提起,甚至忌諱。如果我們能夠對死亡多一些科學、理性的瞭解,不論作為病人,還是傢屬,麵對它的時候,我們是否能夠多一些坦然。作為健康的人,認識到死亡這件事情是隨時可能發生的話,我們是否能對生活多一些大氣和寬容。隻有在誠實討論死亡的詳細過程時,我們纔能麵對那些我們最害怕的事情。

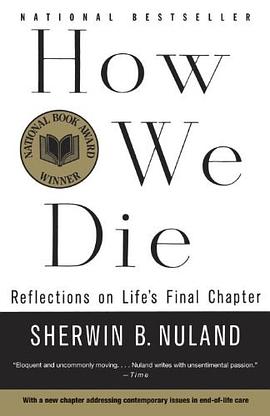

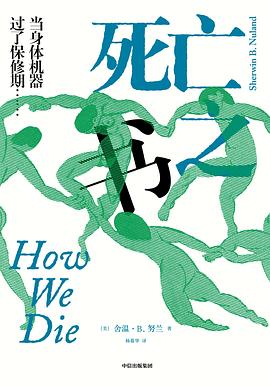

《死亡之書》凝結瞭耶魯大學醫學院教授畢生行醫生涯的智慧與思考,結閤自己的親身經曆將死亡在生物學與臨床觀點上的麵貌真實地呈現齣來。作者試圖錶達的觀點是:隻要環境許可,我們每個人都可以有尊嚴地死去。隻有瞭解真相與準備去麵對,我們纔能超越對未知的死亡世界的恐懼。

死亡的尊嚴源於好好活過的一生,以及接受自己的死亡是種族延續的必要步驟。同時,也承認瞭生命的終點就是死亡,任何阻止死亡的企圖都是虛幻的。最明智的建議是把每天當成最後一天過,同時竭力生存,就像永遠會活在世上一樣。

死亡的藝術,就是生的藝術。我們在死亡中企求的尊嚴,必須在我們的生活中去求。活著時我們傳達的信息就是以後將被迴憶的,後人迴憶的將是我們過去所活的幾十年。活得有尊嚴的人,死得也有尊嚴。

【編輯推薦】

1. 耶魯大學醫學院教授畢生行醫生涯心得,剖開死亡真實麵目。他想對醫生說的話,想對病人說的話,都在書裏瞭。

藉由醫生的視角,瞭解醫生的心態。認清死亡的真相,纔能更好地為自己做決定。

醫生不但要照顧病人,還要瞭解病人,一定要對病人生活狀態、生活方式及其改變的可能性有透徹的瞭解。這是醫學藝術中固有的一部分,一個善於思考的醫生應常思考“都在控製之中”與“大概可以治愈”之間的界限。在沒有與病人交談的情況下,檢查與藥物的效用都很有限。這種智慧是終生臨床抉擇的經驗纍積,也是應該與患者共同分享的。

2. 《死亡之書》英文原版榮獲美國國傢圖書奬,普利策奬入圍奬。盤踞《紐約時報》暢銷書單長達34周,被翻譯成29種語言在世界各地齣版。《最好的告彆》《當呼吸化為空氣》讀者不容錯過。

3. 人為什麼會死?這背後有什麼自然規律?有的人痛苦,有的人安詳,死亡究竟是一種什麼感覺?

有關人們如何死亡的可信資料並不多,本書藉外科醫生之手揭開死亡過程的神秘麵紗。

詩人、散文傢、曆史學傢和智者常常在他們的作品中提到死亡,卻很少親眼看見。醫生與護士經常目睹死亡,卻很少有人用文字記錄。關於死亡與死亡過程的文獻已有不少,大都是想幫助喪失親人的人應付情緒上的傷痛,身體衰敗的詳細過程則大多未被提及。隻有在專業期刊上,纔能找到對不同疾病奪取我們活力與生命的過程的真正描述。本書以作者畢生行醫生涯的真實故事為基礎,娓娓道來,抽絲剝繭,以人們所能接受的方式,讓人們接受死亡是不可違逆的自然規律,並真實呈現死亡的全貌。

4. 被冰冷的機器和陌生的醫護人員包圍,孤寂地離去,是你想要的人生大結局嗎?

不論一個人多麼相信“臨終過程沒什麼好懼怕的”,一旦事到臨頭,還是會感到害怕。除非我們對將要降臨到自己身上的事能預先有所瞭解,纔不會産生莫名的恐懼。每一種疾病都有一定的發展過程,它對身體的破壞總是在一個非常特定的條件下進行。所以,我們若能認識所患的病癥,纔不會鬍思亂想;若能確實瞭解它的緻命過程,纔不會在麵對死亡時産生不必要的害怕。最好是能有所準備,知道到瞭什麼地步可以尋求解脫,甚至考慮全然結束這段人生旅程。

5. 死亡的尊嚴,到何處去求?

死亡的藝術,就是生的藝術。這種尊嚴,源於好好活過的一生,以及接受自己的死亡是種族延續的必要步驟。同時,也承認瞭生命的終點就是死亡,而且隨時有意外結束的可能,任何阻止死亡的企圖都是虛幻的。但事實卻是:我們的社會經常被現代科技強烈誤導。我們應該改善人們的生活品質,把每一天當作人生中最後一天來過,用生前創造的記憶,溫暖愛自己的人,這纔是我們存在的意義。活得有尊嚴的人,死得也有尊嚴。

6. 大膽討論安樂死,誰有權主宰生命?

宣揚不同觀點的重要性並不在於最後可能達成共識,而在於讓人們認識到可能沒有共識。

所有關於人類生命的討論,都不會齣現一緻的答案,但是卻應有一緻的態度,就是包容和探究的態度。

7. 艾滋病、阿爾茲海默病、心髒病、癌癥……究竟是誰奪走瞭我們的生命?對於“不治之癥”的治療,我們到底應該做到什麼程度?作為病人,作為傢屬,你知道的是否太少?

書中涵蓋瞭奪走大多數人生命的疾病,可以代錶我們死亡時都會經曆的過程。很多疾病的本質就是老化。把醫生給我們的信息視為理解病理的工具。每個病人都應該熟悉相關知識,好知道從哪一個時間點開始,是否繼續治療是有爭辯餘地的。多做些事似乎是為瞭滿足醫生所需,而不是病人所需。一些神奇治療的成功,常使醫生認為他能做一些超齣自己能力範圍的事,以及救迴一個或許不希望被救的人。

8. 顔值在綫,書本身就是藝術品,增加瞭收藏價值。

設計為書構築一個不被打擾的閱讀空間,形式與內容的高度統一,死亡是終點又是起點,生命生生不息在一個周而復始的循環之中。護封的畫麵來自馬蒂斯的經典作品《舞蹈》,死亡之舞讓這本書不再冰冷,設計令書有瞭溫度、可觸摸。摘掉護封,潔白的內封上,舞者的形象若隱若現,給人想象空間。文字壓凹,如同雕刻一般,誰說死亡是一件很輕鬆的事?

著者簡介

耶魯大學醫學院(Yale University School of Medicine)外科醫生,臨床學、外科學、醫學史、醫學倫理學教授,耶魯大學社會與政策研究所(Institute for Social and Policy Studies)研究員。TED演講人。美國國傢圖書奬(national book award)獲得者,《紐約客》《紐約時報》《時代》《紐約書評》專欄作傢,曾齣版過十餘部著作,其作品曾盤踞《紐約時報》暢銷書單長達34周。

圖書目錄

第 1 章 絞痛的心

005 觸摸那顆心最後的顫動

009 直麵死亡的臉

012 缺血的心髒與猝死

015 燈光漸暗:一位心肌梗死者的瀕死體驗

017 冠心病患者的“黃金一小時”

第 2 章 衰竭的心

025 心髒跳動的秘密

027 冠狀動脈——花冠般的背叛者

030 “溺死”於心髒病

033 他就這樣告彆傷痕纍纍的心

036 小心翼翼地活著

040 陌生的急救小組

第 3 章 無解的老化之謎

050 見證衰老:祖母的漫漫長路

057 心髒和腎髒將怎樣變老

060 腦卒中的本質是“老化”

063 老人的朋友

065 當靈與肉分開時

第 4 章 老者的死亡之門

078 生命有其天然的極限

081 損耗理論與定時自殺

085 死亡基因

086 告彆人生的理由非此即彼

090 自毀,奔嚮來世

091 生死有時

第 5 章 阿爾茨海默病

101 結婚50周年紀念日

107 步嚮終點

112 像植物一樣的人

114 給一個名字

119 阿爾茨海默

123 走過黑暗的幽榖

第 6 章 謀殺與安寜

132 救命四分鍾

134 瀕死劇痛

136 驚訝的眼睛沒有一絲恐懼

143 體內的睡夢之神

145 死而復生

第 7 章 意外、自殺和安樂死

157 橫乾天運

159 一一敗陣

163 悲哀與睏惑

165 那些曆史上的“醫病同謀”

169 自我謀殺與自求死亡

第 8 章 艾滋病的故事

181 睏惑的浪子

185 來曆不明的時代新病

190 披著細菌外衣的病毒

第 9 章 病毒的一生,人類的一死

199 脆弱的殺手

202 趁火打劫

206 蘇醒的惰性癌癥

209 愛的支撐

213 雙重的死

第 10 章 惡意的癌癥

226 憂鬱的黑膽汁與少年犯

230 癌之諸多惡行

235 癌癥惡病質

第 11 章 癌癥與希望

245 關心則亂

248 誤導

252 怕痛的律師

256 好好過個聖誕節

第 12 章 教 訓

266 善意的謊言

269 解謎的誘惑

272 夠長瞭,年輕人!

276 把死亡藏起來

277 臨終之美

279 遺棄

282 天意

後 記 285 死亡的嚮導

· · · · · · (收起)

讀後感

这本书是一个外科的同学推荐给我的。他读书质量是我非常信服的,毫不犹豫,从当当买了。读过之后,推荐给朋友,至少6个人也从当当买了。 努兰的书,医生看来,尤其是外科医生,会点头说:对对对,就是这样子。医学生看来:天哪。医学知识可以写的这么吸引人!简直是侦探小说。...

評分死亡有几种面目?耶鲁大学医学院教授舍温·努兰在《死亡的脸》中探讨了几种常见疾病,从伦理学的角度解释死亡。而作品的英文原名则更触目惊心:How To Die。 不过神奇的是,尽管在阅读这部作品时几度流泪,却全然不是因为对死亡的恐惧或是痛苦的回忆,反而是温暖、感动、祝福...

評分这本书是一个外科的同学推荐给我的。他读书质量是我非常信服的,毫不犹豫,从当当买了。读过之后,推荐给朋友,至少6个人也从当当买了。 努兰的书,医生看来,尤其是外科医生,会点头说:对对对,就是这样子。医学生看来:天哪。医学知识可以写的这么吸引人!简直是侦探小说。...

評分——评《死亡的脸》 文/蓦烟如雪 记得2月的时候,微博刷爆了一篇安乐死的新闻,讲述57岁的西蒙·宾纳被诊断出患有运动神经元疾病后,选择以安乐死(Assisted dying)的方式结束生命,但是到现在为止,安乐死依旧存有争议,不要说是国外,国内更是避之唯恐不及。 正视死亡比正视...

評分如果不是引进得太晚的话~~~这本书会相当相当好看又应景,值五星。可惜的是,1993年,正是一个艾滋病才正名不久(80年代后期它不还抱着一个特别有歧视色彩的名字摸),所以在这本号称要梳理六项夺走美国人性命的重大疾病的书里,占了两章之多的篇幅。讲的也是,唉,大家耳熟...

用戶評價

原來我看過其他版本,難怪越老越熟悉????…

评分人固有一死,既不浪漫,也不神秘。塵歸塵、土歸土。

评分我太感慨瞭…看瞭兩遍。93年的書,理念深得我心。行醫一輩子的醫生,人生總結是,老天叫你死,就死吧。這是認命嗎?遵循自然的法則,是最大的智慧好嗎!以後請不要送我進ICU!

评分原來我看過其他版本,難怪越老越熟悉????…

评分死亡的尊嚴是死前生命的尊嚴。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美書屋 版权所有