具体描述

1. 史学大家钱穆《国史大纲》课堂版,历经六十载传奇面世!

2. 源于北大盛况空前的课堂、修订于西南联大、完备于香港新亚书院;被顾颉刚和牟宗三评价“课讲得很精彩”“极得学生欢迎”。三度开讲,影响千万人。

3. 此书以钱穆于新亚书院第三度讲授“中国通史”为底本,也是*为成熟完善的版本。尘封多年的讲义,更精粹的讲述,是一份不可多得的珍贵史料。

4. 与国史扛鼎之作《国史大纲》相副相应,各有互补,而篇幅精简,堪称“《国史大纲》课堂版、极简版”!大家讲述,通史经典。

5. 通贯超识,多有创见,其秦汉史研究几被各家奉为圭臬。

6. 一贯以“航拍”视角审视中国民族文明,有大格局。

7. 论述精到,通俗易懂;一本书领略原汁原味的现场感!

8. 简体横排版本,裸背锁线装帧,阅读体验更佳!

钱穆先生曾三度讲授“中国通史”:一于北京大学,二于西南联大,三于香港新亚。

在北大讲授四年,前来旁听的学生众多,每一堂近三百人,坐立皆满,盛况空前。在西南联大讲授时,听课场面颇为壮观,乃至钱先生要上讲坛都无路可走,需踏着学生的课桌才能通过。尔后,钱穆先生辗转于香港,复讲“中国通史”课程。本书便是以钱穆先生在香港新亚书院第三度讲授课堂记录稿为底本,可视为“《国史大纲》课堂版”。

尘封多年的讲义,更精粹的讲述。这本书以传奇的方式整理面世,是一份不可多得的珍贵史料。

当时,一部《国史大纲》从传统文化的演进中汲取民族复兴和国家变革的精神力量,使无数国人深受激励和鼓舞,进而寻求抗战救亡之道;而今,这部《中国通史》以其历史格局和文化情怀的双重担当,将给当下读者以新的启迪,为我们再次提供回望历史、面对未来、重塑个人知识格局的可能。

作者简介

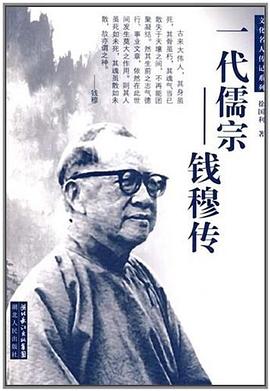

钱 穆(1895—1990)

史学大家、一代通儒

字宾四,江苏无锡人。先后在燕京大学、北京大学、清华大学、西南联合大学任教。1949年迁居香港,创办新亚书院,任院长。1966年移居台北。1990年8月在台北逝世。其专著丰富,达80多种,逾1700万言。

叶 龙

新亚书院哲学教育系及新亚研究所毕业,曾师从钱穆多年。后获香港中文学历史学系荣誉文学士、香港大学哲学硕士及哲学博士。

曾任香港能仁书院院长、能仁哲学研究所及中国文史研究所教授及所长。

目录信息

第一篇

第一章 中国历史的分期

第二章 黄帝与殷墟文化

第三章 夏、商、周三代

第二篇

第四章 古代史之文字记载与器物发掘

第五章 周代历史已非传疑

第六章 东周时期

第七章 春秋时期

第八章 战国时期

第三篇

第九章 秦 代

第十章 西汉时期

第十一章 秦汉对外政策

第十二章 东汉时期

第十三章 东汉之士风

第十四章 东汉末年

第四篇

第十五章 魏晋南北朝

第十六章 北 朝

第十七章 五胡汉化

第十八章 南 朝

第十九章 宗教信仰

第五篇

第二十章 隋代政经状况

第二十一章 唐代政经状况

第二十二章 唐玄宗

第二十三章 唐代衰落

第二十四章 唐代异族之乱

第二十五章 五代十国

第六篇

第二十六章 宋代对外关系

第二十七章 宋 代

第二十八章 宋代之文艺复兴

第二十九章 宋太祖与仁宗

第三十章 王安石变法

第三十一章 女真族金国兴起

第三十二章 金灭北宋

第三十三章 南宋与金之交往

第七篇

第三十四章 蒙元入主中国

第三十五章 元代税收与经济政策

第三十六章 元代军政及军民争地

第三十七章 元政府赐田及设官政策

第三十八章 元代之宗教信仰

第三十九章 元代之科举制度

第八篇

第四十章 明太祖严刑施政

第四十一章 明代之政事

第四十二章 明代太监弄权

第四十三章 明代之党祸

第四十四章 明代之教育制度

第四十五章 明代之吏治

第四十六章 明代之政制

第九篇

第四十七章 自唐至明南北经济之变动

第四十八章 中国经济文化南移之原因

第四十九章 南方水利农业之发展

第五十章 宋元明三代之学术

第十篇

第五十一章 满洲兴起至入关

第五十二章 南明之兴亡

第五十三章 清代之政制

第五十四章 清代之军事

第五十五章 明末遗民与清初学风

第五十六章 清代之政风与洪杨之乱

第五十七章 咸同中兴

第五十八章 晚清之政局

第五十九章 晚清之政治改革

第六十章 辛亥革命后之政局

· · · · · · (收起)

读后感

在历史的跫音里致敬 钱穆(史学大家、一代通儒)不但是著名的学者和教育家,他还非常热爱自己的家国和中华文化。“任何一国之国民,尤其是自称知识在水平线以上之国民,对其本国已往历史,应该略有所知……尤必附随一种对其本国已往历史之温情与敬意。”正如钱穆先生所言,“研...

评分很多人问,为什么要读历史? 《未来简史》的作者尤瓦尔·赫拉利说,是为了更好的预测未来。 耶鲁大学历史系教授斯莱德说,熟知历史,使我们知道人这种动物能干得出什么事来,使我们对未来更有想象力。 《明朝那些事》的作者当年明月说,不能以史为鉴,但是历史很有趣。 而一...

评分作者简介:钱穆,笔名公沙、梁隐、与忘、孤云,晚号素书老人、七房桥人,斋号素书堂、素书楼。江苏无锡人,吴越太祖武肃王钱镠之后。 中国现代著名历史学家、思想家、教育家,中央研究院院士,故宫博物院特聘研究员。中国学术界尊之为“一代宗师”,更有学者谓其为中国最...

评分钱穆是中国的历史大家,那那本代表作,中国历代政治得失,非常的棒,不但能梳理出中国历朝历代的管理制度,而且对当下也有很强的指导意义。 这本只是一部很粗显的脉络,有无历史基础皆可一读,如果想了解更为全面,可以阅读他的国史大纲。 这本书因为是口述整理版,没有什...

评分作者简介:钱穆,笔名公沙、梁隐、与忘、孤云,晚号素书老人、七房桥人,斋号素书堂、素书楼。江苏无锡人,吴越太祖武肃王钱镠之后。 中国现代著名历史学家、思想家、教育家,中央研究院院士,故宫博物院特聘研究员。中国学术界尊之为“一代宗师”,更有学者谓其为中国最...

用户评价

读此书,颇能体会到钱穆宾四先生讲史的趣味来,然则趣味的体会深浅仍需历史常识的具备。此书可以作为国史大纲的讲义来读,但建议读此书者还是该读读国史大纲。

评分部分口语化的课堂论述有夜郎自大之闲

评分很简略的讲义,只能作为别的大历史的补充阅读。

评分作为考研复习中国历史和中国文学参考的书来看的,比起备考的书肯定要更有意思了,自从听了钱穆先生讲话和接受采访时的江苏口音就倍感亲切,所以读的时候也用吴方言来读了。 读这本书最大的收获是从不同的角度看了历史一些不同的侧面。 还有就是明白了学历史一是听故事,二是学做人,三是知兴替

评分看完有融会贯通的感觉,简单的介绍,以时间为轴,快速了解中国的历史。原来江浙不是自古繁华,而是从宋朝才开始的,原来东汉文化已经这么盛,原来安史之乱是中国历史由盛转衰的节点,原来洛阳有这么深的历史厚度

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有