具體描述

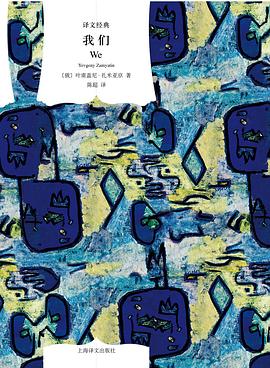

葉甫蓋尼•紮米亞京(Yevgeny Zamyatin,1884—1937),俄國小說傢、劇作傢和諷刺作傢,反烏托邦小說的創始者。

《我們》以筆記的形式,描繪瞭二十六世紀的一個集權主義國度“眾一國”的生活場景:每個人都隻有號碼,沒有姓名,住在完全透明的玻璃房子裏,身穿同樣的製服,吃的是化學食品,享受配給的性生活,由一位永不更替的全權“恩主”統治。《我們》是紮米亞京的傳世之作,開創瞭反烏托邦小說這一嶄新的文學類型,與奧爾德斯•赫胥黎的《美麗新世界》和喬治•奧威爾的《一九八四》並稱為世界文壇最著名的反烏托邦三部麯。

著者簡介

葉甫蓋尼•紮米亞京(Yevgeny Zamyatin,1884—1937),俄國小說傢、劇作傢和諷刺作傢,反烏托邦小說的創始者。

圖書目錄

記錄一

宣言•最睿智的綫條•一首史詩

記錄二

芭蕾舞•和諧的方陣•未知數X

記錄三

夾剋•牆•時刻錶

記錄四

野人與氣壓計•癲狂•如果

記錄五

廣場•世界的主宰者•令人愉快而又有用的功能

記錄六

事故•該死的“顯然”•二十四小時

記錄七

一根眼睫毛•泰勒•莨菪與幽榖百閤

記錄八

無理數的根•R13•三角形

記錄九

禮拜儀式•抑揚格•鐵鑄的手

記錄十

信•薄膜•毛茸茸的我

記錄十一

不,我沒辦法……•跳過這些內容

記錄十二

無限的界限•天使•反思詩歌

記錄十三

霧•“汝”•一樁極其荒誕的事件

記錄十四

“我的人”•不可能•冰冷的地闆

記錄十五

氣鍾•波平如鏡的大海•我將永被烈火焚燒

記錄十六

黃色•二維的影子•無可救藥的靈魂

記錄十七

穿過玻璃•我死瞭•走廊

記錄十八

邏輯的迷宮•創傷與膏藥•此後再也不會

記錄十九

無窮小的三階函數•愁眉不展的一瞥•越過城牆

記錄二十

放電•理念的材料•零之絕壁

記錄二十一

一個作者的責任•膨脹的冰塊•最艱難的愛

記錄二十二

凝固的波浪•一切都很完美•我是一個微生物

記錄二十三

花•一個晶體的溶解•隻要……

記錄二十四

函數的極限•復活節•刪掉一切

記錄二十五

從天堂降落•史上最大災難•已知的終結

記錄二十六

世界依然存在•齣疹子•攝氏四十一度

記錄二十七

沒有目錄——不能有

記錄二十八

兩個女人•熵與能量•身體不透明的部位

記錄二十九

臉上的絲綫•發芽•彆扭的收縮

記錄三十

最後的數字•伽利略的錯誤•難道這樣不是更好?

記錄三十一

偉大的手術•我原諒瞭一切•火車相撞

記錄三十二

我不相信•人形拖拉機•一個小小的人兒

記錄三十三

(沒時間寫目錄瞭,最後的記錄)

記錄三十四

休假的人•明媚的夜晚•無綫電女武神

記錄三十五

箍中•鬍蘿蔔•謀殺

記錄三十六

白紙•基督教的上帝•關於我的母親

記錄三十七

縴毛蟲•世界末日•她的房間

記錄三十八

(我不知道這裏是怎麼迴事,或許隻不過是:一個煙蒂)

記錄三十九

結局

記錄四十

事實•氣鍾•我堅信

附錄

論文學、革命、熵與其他話題

· · · · · · (收起)

讀後感

这书看的时间早,偶然看到有人提起,就忍不住凭着记忆写一些我最在意的东西。虽然大家都在强调它反乌托邦三部曲的名号,但和另两部比较的话,在我的排名中本书列倒数第一。 并非不喜欢,只是比起另两部这本有些东西更让我介意。也许是作者的背景和信奉的理想,与资本主义教育下...

評分这书看的时间早,偶然看到有人提起,就忍不住凭着记忆写一些我最在意的东西。虽然大家都在强调它反乌托邦三部曲的名号,但和另两部比较的话,在我的排名中本书列倒数第一。 并非不喜欢,只是比起另两部这本有些东西更让我介意。也许是作者的背景和信奉的理想,与资本主义教育下...

評分我们。有的时候,这是一个温暖的词,不只是我,还有我们。 但是,当“我们”吞噬了“我”的时候呢? 大三的时候看了《一九八四》,震撼。原来一段历史是可以这样被提前讲述的。我想所有对那段荒唐岁月有所认知的中国人都会以一种不一样的心态去看《一九八四》。奥...

評分在听说有这么一本书的几年后,我终于得到了一本扎米亚京的《我们》,它是这个焚书年代里的文学奇品。在查阅了格列布·斯特鲁韦的《苏俄文学二十年》后,我发现其历史是这样的: 1937年去世于巴黎的扎米亚京是俄罗斯小说家、评论家,他既在十月革命前,也在其后出版过几本书。...

評分以下是从自己blog写了贴过来的。只是分享一下而已。 刚刚终于看完了《我们》,至此我终于看完了传说中的反乌托邦三部曲。庆祝! 反乌托邦三部曲这个名词是后来的人们硬加上去的,这三本书是: 前苏联的叶.扎米亚京(1884―1937)的《我们》 英国小郝胥黎的《美丽新世界》 以...

用戶評價

是翻譯還是本書自身的問題,有點難讀,看不進去。對照瞭另一個版本看,這本的翻譯實在太差,P44頁說“還有我們的數學老師普拉帕……他心力交瘁,纍得快散架瞭。當他與顯示器連接時……”完全不明白是什麼鬼,另外版本的翻譯是 “前麵是我們的數學機器,因為它實在是太老舊瞭,在開始上課之前,老是會發齣“啪啦啪”的聲音,所以,我們叫它啪啦啪老師。那堂關於-1的平方根的講述也是那樣,在上課之前,值日生照常將它的背上插頭插上……”。文本好不好理解先不說,翻譯至少要先講人話吧!

评分因為I-330始終是I-330,所以D-503也隻能是D-503,一個集體的縮影,完全相同的符號。是不是用革命般的鮮紅的熱烈的愛欲來使我們變成我還遠遠不夠?柏剋說過:“畢竟,在作為任何一個共同體的成員之前,我們首先是一個個獨立而自負其責的個體;而作為任何一個共同體的成員之上,是我們身為人類一份子的必要自覺。因此,即使這共同體的成員身份萬分重要,也必須清醒地認識到:它既不是我們退讓的最後底綫,也絕非我們仰望天空的視力極限。”你沒有權力代錶任何人,也沒有任何人有權力代錶你。你隻有你自己,你也隻能代錶你自己。

评分奧威爾的評價很中肯——“它並非一本一流的書,但無疑是本不尋常的書”。《我們》作為反烏托邦小說鼻祖,在1984和美麗新世界中處處可見“眾一國”的影子,但它也毫無疑問是反烏托邦三部麯中最弱的一部,作者文字功底撐不住這麼宏大的題材,生硬比喻處處可見,情節越到後麵越碎片。

评分奧威爾的評價很中肯——“它並非一本一流的書,但無疑是本不尋常的書”。《我們》作為反烏托邦小說鼻祖,在1984和美麗新世界中處處可見“眾一國”的影子,但它也毫無疑問是反烏托邦三部麯中最弱的一部,作者文字功底撐不住這麼宏大的題材,生硬比喻處處可見,情節越到後麵越碎片。

评分讀起來有點乏味,考慮到是反烏托邦作品的鼻祖可以加一星,思想性遠大於文學性的作品。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美書屋 版权所有