具体描述

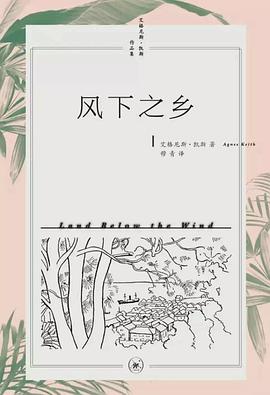

风下之乡(land below the wind)一直以来就是马来西亚东部度假胜地沙巴的别称。这个称谓始自艾格尼斯·凯斯,也即她的自传式随笔《风下之乡》。 在这本书中,艾格尼斯用生动的笔调描绘了1930年代的南洋生活和土著逸事。

上世纪30年代,美国作家艾格尼斯·凯斯随夫远行,来到婆罗洲首府山打根,开始为期5年的生活。艾格尼斯的丈夫哈里当时担任大英帝国北婆罗洲林业长官。书中描述了他们在山打根的日常生活,以及跋涉丛林、在南洋诸岛探险的故事。

1939 年,《风下之乡》获美国《大西洋月刊》最佳非虚构类作品奖。

作者简介

[美]艾格尼斯·凯斯

出生于美国伊利诺伊州橡树园,出生后不久随家人迁居加州好莱坞。青年时期就读于加州大学伯克利分校,毕业后一度任职当时很具影响力的《旧金山观察报》。1934 年与大英帝国北婆罗洲林业长官亨利·凯斯( 书中的哈里) 结婚,隧随夫远行,旅居当时的北婆罗洲首府山打根,生活写作。其主要作品为其自传体三部曲:《风下之乡》(Land Below the Wind ),《万劫归来》(Three Came Home )(好莱坞 1950 年改编拍摄了同名电影),以及《白人归来》(White Man Returns ),叙述了她所经历的“二战”前、“二战”期间以及其后在南洋的生活及感悟。

目录信息

第一部外乡人

第一章“拿事实说话”002

第二章帝国前哨017

第三章女人们048

第四章总督府059

第五章访客069

第二部各自的路

第六章男孩儿降生090

第七章苏禄海119

第八章魂归故里141

第九章小男孩159

第三部吃风

第十章探险者的准备178

第十一章一百颗牙和一百只耳朵202

第十二章一把蓝雨伞213

第十三章丛林中的泥泞244

第十四章探险者归来278

第四部故园的风

第十五章一颗闪亮的星星300

第十六章朋友的家303

第十七章两个可爱的人316

第十八章风寒325

第十九章故园334

译后记344

· · · · · · (收起)

读后感

降温阴郁的周六,由艾格尼斯.凯斯自传体三部曲首本《风下之乡》开启好心情。 唯一不太妙的可能是最近收不住的脑洞,看着书总会联想到些其他的东西,果然可能我是思维跳跃的异次元? 看到“hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.”金钱债易还,人情债难还,脑中...

评分喜欢到处旅游的人,几乎有一大半都知道马来西亚这个地方,其中,有一个叫沙巴的地方一直是情侣以及新婚夫妇向往的蜜月圣地。沙巴州位于婆罗洲的北端,美国女作家艾格尼斯•凯斯曾在这个地方住过一段时间,因此也写下了一本具有记实意义的地方笔记《风下之乡》。 ...

评分凯斯夫妇 -- 《风下之乡》人物考 文 / 穆 青 “那时我还是个小乡巴佬,每次凯斯夫妇来吃晚饭,都是我去应门,先跟艾格尼斯打招呼,“嗨,凯夫”,哈里紧跟在后面,我于是又打招呼,“嗨,还有一个凯夫!” 上面这段话我在一个叫oakbaychronicles.ca的网站上读到,是一...

评分想要了解一个人,那就和他/她一起去旅行。 想要了解自己,也应该旅行。跟他人同行,可以看到自己未知的一面;跟自己同行,可以发现自己崭新的一面。 旅行和穿越一样、提供了一个机会,逼迫人抛开习以为常的身份,在接踵而来的危机中再次发现自己和他人。 当作者Agnes决定前往...

评分p75,看了一大通的某人在美国纽约的见闻,才愕然想起来回头翻回去看看这是哪个故事人物的经历。原来是一个名叫索丁的北婆罗洲土著,穆鲁特部落成员,负责帮助探险队成员约翰逊夫妇看管那些需要拍摄而捉来买来的动物,而后有机会和探险队一起回国,在纽约待了3个月。 这样的人生...

用户评价

作者对于山打根的生活既爱又恨表达的很好,对土著居民毫无鄙视和judge!

评分作者对于山打根的生活既爱又恨表达的很好,对土著居民毫无鄙视和judge!

评分她什么也不做,她一心只想喝喝风。拖延了一年,一口气在疾驰于乡下之风的车上读完。

评分这本书真的超级有意思,看到第十三页的时候我已经大笑三次,不计数的微笑了好多下了。作者真的是一个乐观的幽默家,她的笔下旅居他乡的快乐全然跃在纸上,悲伤却是用欢乐的形式来写。才看了七分之一,但是真的很好看。16.7.10 读完全书我忽然意识到,一个人的乐观性格才是决定他的写作内容是不是有趣的关键点啊,以前有人说作家气质一直不能理解,看完这本书我倒是有点明白了。7.11

评分婆罗洲当年的雨林盛景,很荣幸山打根我去过。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有