具体描述

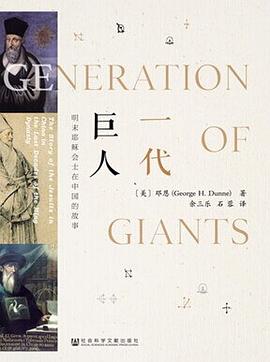

《一代巨人》以1552年沙勿略在上川岛去世至1669年康熙为汤若望平反昭雪为时间段,详细地叙述了以利玛窦、汤若望为代表的传教士在中国传教士事业百余年间的萌芽、发展、兴旺、衰落的历史历程。从传教士在明末清初时期,成功在中国立足、传教的历史和最后传教失败的结果得出了文化适应是相对完美的文化传播方式的结论,这一方式对于我们从事文化保存和文化交流具有一定的参考价值。

作者简介

邓恩(George H.Dunne)(1905~1998),男,生于1905年,美国现代耶稣会士。于1998年6月30日在加州的洛斯加托斯去世,享年92岁。生前曾在圣路易斯大学执教,于1961年被任命为乔治敦大学校长助理。与中国的友谊可以追溯到50多年以前。在第二次世界大战期间,曾是在中国的耶稣会传教士。中华人民共和国成立后,结束了在中国的传教事业,返回美国,在芝加哥大学攻读历史学博士学位。博士论文就是以来华传教士研究为题的,但是他的论文基本上只是利用了第二手资料,对此他感到十分不满意,于是产生了到罗马继续他的研究的想法。

余三乐,男,现任中国明史学会利玛窦分会副会长兼秘书长、中国明史学会和中国中外关系史学会理事,2005年获意大利共和国总统“仁惠之星”二级勋章。从事明史和明末清初中西文化交流史研究多年。出版《孙承宗传》《早期西方传教士与北京》《中西文化交流的历史见证:北京的天主教堂》《明代宫廷里的外国人》《徐光启与利玛窦》《从利玛窦到汤若望:晚明的耶稣会士》等作品。。石蓉,译有《一代巨人:明末耶稣会士在中国的故事》等。

目录信息

第二章 利玛窦参加远征军/10

第三章 利玛窦主持工作/28

第四章 扩展根基/45

第五章 登上了“月球”/67

第六章 收获/80

第七章 暴风雨的前奏/107

第八章 台风/129

第九章 在暴风雨中前行/149

第十章 是谁杀了知更鸟/165

第十一章 新与旧/188

第十二章 潮起潮落/205

第十三章 栋梁的倒塌/220

第十四章 兄弟帮兄弟/234

第十五章 多么美好和快乐啊……/255

第十六章 烈火下的适应策略/283

第十七章 礼仪问题/297

第十八章 绿色的土地/319

第十九章 适者生存/334

第二十章 红色的顶戴和金色的鹤/361

第二十一章 参天大树的倾倒/379

尾 声/390

· · · · · · (收起)

读后感

我覺得自己十分幸運。 幾天前外出,手機月費計劃因為沒有上網服務,晚上回家利用 wifi 上網,發覺有一位兄弟幾個小時前在教友群組表示有兩張免費門票,詢問有沒有人有興趣星期三晚去尖沙咀文化中心睇利瑪竇音樂劇,沒有人表示,於是我舉手????????♂,那位兄弟回應話要問一...

评分本书的作者邓恩是一位美国现代耶稣会士,早在第二次世界大战期间,他就在中国传过教。中华人民共和国成立后,他返回美国,开始了他对来华传教士的研究,本书就是他多年耕耘的结果。书中邓恩描述了那为数不多的一伙人,以他们所创建的中国与欧洲的联系,几乎改变了中国历史的进...

评分 评分這本帶給讀者無窮樂趣的書,不但給予今天中梵有意談判建交的啟示,更讓我可以跟隨十六世紀的天主教耶穌會會士利瑪竇等傳教士,用他們的目光看明朝最後幾十年的社會、文化、軍事、政治、城市、建設、語言、教育、官場等現象,就像時光倒流一樣,一下子回到了五百多年前的中國。 ...

评分用户评价

17年读,标记,现在只记得当时读得很快。

评分捧着手机,通宵读完。作者邓恩本身就是神父,二战期间至1949年,他追随先贤的足迹,也成为在中国的耶稣会传教士。在结束了在中国的传教事业之后返美,又在芝加哥大学攻读历史学博士学位。所以由他来撰写在华耶稣会士的历史事迹,没有比他更适合了。这本书大概从1583年罗明坚和利玛窦开始写起,一直到以汤若望之死为结束的在华耶稣会士的故事(其中也涉及了南怀仁的一些事迹)。近100年的历史,利用了大量罗马梵蒂冈档案馆的档案、信件和手稿材料,这是国内相关学者难以具备的。书读起来像是故事,穿插了大量中国明清官场和宫廷的描述,可以直接当电视剧本来读,然而又非常节制,没有刻意的渲染不知所谓的细节。其中时间地点和人物的谈话,得益于准确的史料而未失偏颇。观念上,成也作者身份,失也作者身份,所以并不是像客观的学者那样做的研

评分保派利特什么鬼

评分17年读,标记,现在只记得当时读得很快。

评分一个时代的开启与终结,一个王朝的创制与覆灭,一个宗教的传播与受难,事后回想,总是带着这种悲剧式的美感。那种悲凉和沧桑,足以叫人暂时抽离出那个时代的诸多不可爱,以及那个王朝的一切过愆,是种非常单纯的形象审美。「欧洲人主义」和「文化适应策略」相互斡旋与斗争构成了明末耶稣会士在中国的传奇图景,邓恩先生在这本著作中玩转着人类记忆的游戏,把过去已久的传教事迹变得丰富起来,甚至连原本寡淡无措的心境也开始被一种叙事上的浪漫需要所带动,变得浓稠有味。感谢作者和译者奉献这本好书,全世界之宗教大团结万岁。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有