具体描述

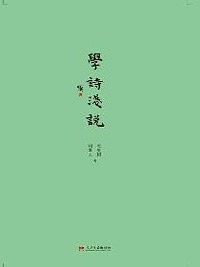

这是一本极好的关于中国古典诗词学习和欣赏的入门读物,两位作者之名今人已多不知了,但一位是堙没已久的文史大家,一位则是近代最富诗才的女画家。这样珠联璧合的大家之作,功力一流,可称经典。捧书读来,且不论其内容的精当,识见的深刻,光是那些博雅渊醇、妙语如珠的文字,就足以让我们大快朵颐了。

作者简介

瞿蜕园(1894—1973),字兑之,湖南长沙市人。现代掌故大家、史学家、文学家、画家。出身望族,为清季军机大臣、外务部尚书瞿鸿玑的幼子、曾国藩的小女儿曾纪芬的女婿。瞿兑之早年师从湖湘诗派的领袖王闿运等名宿,后入北京译学馆主修英文,并同时学习德文、法文、俄文等语言,先后毕业于上海圣约翰大学和复旦大学。曾任北洋政府顾维钧内阁国务院秘书长、编译馆馆长及南开、燕京等大学教授。抗日战争期间,瞿兑之留居北京。1949年后,瞿兑之寓居上海,以著述谋生。

周紫宜(1908—2000),江西吉安人。近代著名的女画家和女诗人。早年先后师从晚清四大词人之一的朱孝臧和徐悲鸿的岳父蒋梅笙等名师学习书画诗词。周紫宜才貌双全,高雅风致,人称“金闺国士”,是二十世纪三十年代上海文坛、艺坛最活跃的才女之一,与当时著名的女作家苏青、张爱玲、潘柳黛等齐名。解放后成为上海中国书画院首批女画师。她的诗词作品得到冒鹤亭、苏渊雷、唐圭章、钱仲联等诸多大家的推崇。晚年移居美国。

目录信息

第一篇 诗的结构形式.....................1

句法章法与体裁...............................1

平仄与四声...................................5

对偶........................................12

诗韵........................................19

写景写情用典............................23

第二篇 名篇之欣赏和诵读法..............27

怎样欣赏名篇................................27

怎样诵读....................................42

第三篇 诗的发展与重要流派..............48

国风........................................48

汉魏诗......................................52

阮籍及其他..................................62

陶潜........................................65

二谢与鲍照..................................67

六朝民歌....................................70

庾信........................................74

初唐........................................79

王维及其他..................................81

李白........................................88

杜甫........................................95

韩愈柳宗元...............................101

白居易元稹...............................105

李商隐.....................................120

宋诗.......................................132

清诗.......................................139

第四篇 由诗到词.......................141

第五篇 写作方法.......................172

第六篇 论诗零拾.......................197

诗的发展次第...............................197

情与景.....................................198

理与事.....................................201

律诗的对法.................................204

用典法.....................................209

句中的虚字.................................211

叠字.......................................212

诗家习气...................................214

唐诗与宋诗.................................215

江西诗派...................................218

名句.......................................220

句法变化...................................222

作诗的功夫.................................223

改诗.......................................225

诗句蹈袭...................................226

句法重复...................................228

浮声虚响...................................229

个性与特长.................................230

咏物诗与议论诗.............................231

气韵.......................................232

换字.......................................233

诗中常用的字...............................235

杂体.......................................236

改诗为词...................................237

· · · · · · (收起)

读后感

唯一庆幸的是,这本书讲的就是与诗有关的各种基础常识。不同于市面上泛滥的,如同高中语文里诗词赏析题一般的古典文化丛书,《学诗浅说》是本普及读物,不故弄玄虚,也不卖弄文墨,写得有一定深度,却又不至于叫读者看不懂想不明。 书的前两篇章系统地讲了诗的结构...

评分前三分之二讲古诗发展,到宋词为止,“建安诗由十九首发展,左思、郭璞在建安诗上加入了史、子的成分,陶潜以后,开辟了摹写自然的诗境,梁陈诗又增加了花鸟人物的形象刻画,到唐代则形式多样,内容复杂”。角度和文学史教程的讲法很不一样。押韵平仄对仗则以具体诗句为例,讲...

评分这本《学诗浅说》摆在我的案头已经两月有余了,反复读了几遍,却一直无法下笔写评,实在是书中的内容太过曼妙实用,而其中的妙处,以我的钝笔万难写出十之一二。可我却不能不写出下面的文字,为我的心中希望更多的人读到这本好书,为天下爱诗写诗却不得其法的人得以窥得些...

评分本来为书评题目想了个题目:我们要不要学诗。虽然不假但感觉有些大、空。但是本书的内容打消了我的疑虑,无论什么时候都不能放弃对传统文化学习,当然要取其精华。相对于其他的文学形式,诗是写作虽然有难度,特别是古体诗,但是它的形式确实最朗朗上口,最受人欢迎的。 ...

评分本来为书评题目想了个题目:我们要不要学诗。虽然不假但感觉有些大、空。但是本书的内容打消了我的疑虑,无论什么时候都不能放弃对传统文化学习,当然要取其精华。相对于其他的文学形式,诗是写作虽然有难度,特别是古体诗,但是它的形式确实最朗朗上口,最受人欢迎的。 ...

用户评价

书是好书,特别是鉴赏部分!如果编辑在原书的基础上把篇目的次第改一下可能就更好了。可以分能力层面(诗歌发展史和诗歌鉴赏两块)和技术层面(格律方面),三块来写可能更符合现在人的习惯。

评分书是好书,特别是鉴赏部分!如果编辑在原书的基础上把篇目的次第改一下可能就更好了。可以分能力层面(诗歌发展史和诗歌鉴赏两块)和技术层面(格律方面),三块来写可能更符合现在人的习惯。

评分确实不错。有一些错误,比如马戴被加了书名号,小诗人的悲哀就是编辑不知道他。。。。

评分论陶潜的诗时说道:“以超卓不凡的胸襟,扫除俗套,自成一格,情真语淡,不在于求好而自然无不好”。我以为“情真语淡”,恰当不过。一篇篇读来,深觉两位作者对我国传统诗词的热爱与真情。而对于各位诗人或是诗歌的评价却又客观中肯,尤其感觉到作者对杜甫诗歌的热爱,高度评价的后面是作者对其人的极度赞扬。作者评论杜甫诗歌的特点时说:“以七古而论,四杰的繁富,王维的华妙,李白的豪逸,境界都只有一偏,而杜甫却综合起来,治为一炉,再加上自己的健朴的笔力作为骨干,精神面目就迥然不同了”这样的评价是极高的,也由此可以看出作者对杜甫诗歌的推崇与喜爱之情,尤其是按照杜甫生前足迹来分析他每一时期的诗,在谈到杜甫出峡入湘的三年所做的诗时,说“这时的诗,也就不甚经意。然而愈不经意,愈显老成,诗境到此,也就臻峰造极,无可再进。

评分“以诗比花木,三百篇是萌芽时代,到了汉魏,才生枝布叶,六朝则结蕊含香,到唐代盛开,宋元则花谢香消,残红遍地。间有一支两支晚开的花,也都精神薄弱,不似芳春光景。至于明代的七子,只是人工,不是自然的花了。”

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有