具体描述

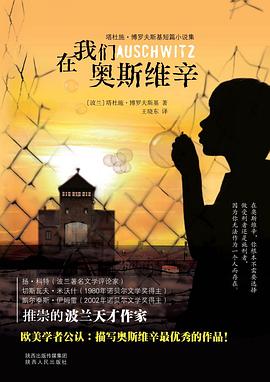

1.作者博罗夫斯基的生平富有故事性,“天才作家,早逝成谜”。1943年,他被盖世太保逮捕抓进奥斯维辛集中营,苦熬两年后,奇迹般地生存了下来,用小说的形式记录了那段苦难的集中营岁月。不满二十九岁时自杀身亡。

2.作品和本人受到诸多赞誉,终将与波兰文学一起不朽。博罗夫斯基揭露纳粹集中营人间地狱的小说,被波兰文学界和欧美学者一致认为是描写这一题材最优秀的作品。获得两位诺贝尔文学奖得主极高的赞誉!

3.冷酷与恶的极致必能唤起人们无限的善。这本集中营小说集记录的是丑恶的极权统治下人性与生存的矛盾,见证罪恶、残忍之后,能唤起人们对善无止境信念的追求。

4.博罗夫斯基的多篇作品被名导改编成电影。《告别玛利亚》1993年被改编成同名电影,导演是菲利普•齐而格。《格伦瓦尔德战役》1970年被改编为电影,名为《战后的大地》,导演是安杰伊•瓦依达。获得1970年戛纳电影节(金棕榈) 最佳影片(提名)

本书收录的短篇小说精选自博罗夫斯基反映其集中营经历的短篇小说集《告别玛利亚》和《石头世界》。

“二战”期间,上千万无辜民众被关进了纳粹集中营,毫无选择的权利。基本的生存受到威胁,他们当中许多人不得不选择偷窃、玩弄手段,为了活着而不惜一切代价:因为儿子偷面包,做监工的父亲 吊起儿子的脖子;因为想要活下去,年轻母亲不愿认领自己的孩子;因为想要多一碗汤、多一床毯子、靴子厚一点,那些具有行刑人与受害者双重身份的、从犯人中选出来的犯人看守们将成千上万无辜的生命送进毒气室……

博罗夫斯基用客观、冷静的笔触描写了集中营里不同人的生活和命运:他们的反应、行为和生存方式。他的作品充满勇气,他敢于直面悲惨环境和身处其中的自己。

博罗夫斯基描写集中营的短篇小说,不仅是波兰文学,也是世界文学的杰作。他文风简洁、笔法写实,但在朴实无华之中,意义深邃,远远超越了纯粹的事实。

作者简介

塔杜施•博罗夫斯基(Tadeusz Borowski,1922—1951)

诗人、作家,“二战”后波兰最重要的作家之一,1943年到1945年期间,先后被关押于纳粹奥斯维辛集中营和达豪集中营。战后发表反映其集中营经历的两部短篇小说集《告别玛丽亚》和《石头世界》。因战时的亲身经历、所见所闻和战后的文坛气氛均令他绝望,在不满二十九岁时自杀身亡。

目录信息

“筛选?你怎么知道……”

“故意让你心烦意乱的,不是吗?会有筛选的,就是这样。害怕了吧,嗯?你听说过狼来了的故事吧……”我为自己的小聪明不怀好意地笑起来,哼着集中营中流行甚广的探戈舞曲《焚尸炉》,走开了。犹太人眼神空洞,突然间没有了任何生气,死死地盯着远方。

女士们,先生们,请进毒气室 047

“那个女的,带上你的小孩!”

“这不是我的孩子,长官,不是我的!”她歇斯底里地号着,双手捂着自己的脸,脚步却没停下来。她想藏起来,她想躲到那不用被送上卡车的人堆里去:这些人会步行到集中营,这些人还有存活的机会。她还年轻,身体健康,面容姣好,最重要的是她想要活下去。

在我们奥斯维辛(九封信)079

在一处十字路口,立着一座地标式的雕塑,刻画的是两个男人坐在长椅上窃窃私语,后面站着的第三个人探着头偷听。雕塑的意思是:小心……你们的每次谈话都被监听、分析、然后向当局报告。在奥斯维辛,人们彼此知根知底:他什么时候成了一个“穆斯林”,他通过谁偷了多少东西,他掐死过多少 个人,又烧死过多少人。

这条路,那条路 141

就在一场足球比赛两次发界外球之间,就在我的身后,三千人走向了死亡。

在接下来的几个月里,转运来的人们从站台下来,沿着球场旁边的两条路走向小树林:这条路从站台直接通往小树林,那条路则要绕过医院的围墙。两条路的终点都是焚尸炉。

施林格尔的死 165

我猜他去找我们长官就是为了这个女人。所以他走到女人身边,牵起她的手。但这个裸体女人突然弯下身,抓了一把砾石,使劲扔在他的脸上。施林格尔痛得嗷嗷直叫,手中的左轮枪也掉在地上。那女人捡起手枪,对着他的肚子连开了几枪。顿时院子里乱作一团。

抱着一个包裹的人 171

“我不知道。我不知道有一天要进毒气室了,我会怎么做。我可能也会想抱着我的包裹吧。”

他转向我,微微一笑,仿佛有点不好意思。我注意到他整个人非常疲劳,看上去像是有许多天没睡觉了。

“我想即使我被领着前往焚尸炉,我仍然相信在这路上会发生什么事情。抱着包裹就有点像拉着别人的手,你知道吗。”

晚餐 177

我一直站在离处决地较远的位置,所以根本无法靠近那条马路。第二天,我们又被赶出去干活,一名爱沙尼亚的犹太人帮我搬钢锭。他已经被“穆斯林”化了。整整一天,他都在试图说服我——人脑特别嫩,事实上,绝对是可以生吃的。

一个真实的事件 183

“这个故事并不是来自你一个人的经历,”他神情严峻,用眼角的余光瞟着我,“我比你到这儿的时间久一些,而且——你想知道吗?他曾经在这儿,在这医院里,就是你口中的纳莫克尔。他和你一样,得了伤寒,高烧不退。他死了,就死在你现在躺的这张床上!”

沉默 189

在美国人走完所有的营房,和其他战友一起返回总部之后,我们将那个人从刚才的下铺里拉出来——由于捂着毯子,又被我们几个人压在上面,他躺在那里不省人事,面孔埋在稻草床垫里——我们把他拖到水泥地面上,丢在火炉下。整个营房的人燃起仇恨的怒火。咆哮着,怒吼着,我们一脚一脚地把他踩死。

一月反攻 195

我们向他们津津有味地讲述集中营的生活,正是那艰难而又需要耐心的生存状态教会我们整个世界实际上就是一座集中营;弱者为强者服务,而且一旦弱者没有力气或意愿工作的话——就让他们去偷或是让他们死。

一次访问 209

再过一会儿,我应该放下手中的笔,怀念那个年代我曾见过的人。我应该考虑一下我今天要去拜访哪一个:是那个穿军靴的垂死者,他现在是这座城市的一名电气工程师;还是一家生意红火酒吧的老板,他曾经轻声地唤我:“兄弟,兄弟……”

石头世界 213

有时候我甚至觉得,我的身体感官已经像树脂一样凝固僵化在我体内。与过去的年岁相比,那个时候我喜欢瞪大眼睛,惊讶地观察周围的事物;又像是走在护墙上的年轻人,诚惶诚恐地走在街上;但现在的我可以在闹市中随意穿行,毫不在意。

· · · · · · (收起)

读后感

若你想要翻阅这本书,请不要选择嘈杂的候机大厅、拥挤的地铁车厢,也不要选择一个妄图借此书消磨时光的午后。一个早逝的天才作家从奥斯维辛集中营里步履维艰地存活下来,再将两年的炼狱生活付诸笔端,他不曾使用一个黑色或悲怆的字调,却足以让你沉入战争与人性的冰冷深渊,一...

评分电影《钢琴家》曾经用影像的方式记录了那场大灾难,就算晦涩绝望,其实那也不过是经过艺术处理之后的视觉消费产品,人们最终还是要看到星星点点的希望,这就是后辈艺术作品生产者不可以逃避的责任。你说,小说虐电影虐,其实,真实的人生无法想象。我们看到太多的文字和电影电...

评分立秋后的第四天,今天早晨醒来,天气突然变得安静透彻,令人惊愕。因工作性质的关系,我每年8月份总要更忙碌一些,这样的工作如此从事了5个年头,内心正在凝结一种规则,像晴耕雨读,春种秋收一样,忙的时候便自己找个借口懒了起来,放弃每天早起的努力,也把手头看书,写东西...

评分电影《钢琴家》曾经用影像的方式记录了那场大灾难,就算晦涩绝望,其实那也不过是经过艺术处理之后的视觉消费产品,人们最终还是要看到星星点点的希望,这就是后辈艺术作品生产者不可以逃避的责任。你说,小说虐电影虐,其实,真实的人生无法想象。我们看到太多的文字和电影电...

评分米沃什著作《被禁锢的头脑》中的一章“贝塔,不幸的情人”,就是以本书作者博罗夫斯基为原型。米沃什评价道“从他的短篇小说中,不难看出他是个虚无主义者,但是虚无主义是出于强烈的伦理情感,而这种情感来自于他对世界和人性的被辜负的爱。”“在描写他的所见所闻时,欲将这...

用户评价

不敢力荐,没有足够的勇气,还是不要阅读的好

评分许多话是辛酸的微笑,去过奥斯威辛印象更深。

评分现实意义大于文学意义,且这现实意义不可忽略。无论怎么粉饰,二战的德国的确是个疯狂变态的国家。“这是一个变态的谎言,一个怪诞的谎言,就像这集中营,还有这世界。”

评分现实意义大于文学意义,且这现实意义不可忽略。无论怎么粉饰,二战的德国的确是个疯狂变态的国家。“这是一个变态的谎言,一个怪诞的谎言,就像这集中营,还有这世界。”

评分相比于这样的痛苦,我们无病呻吟的痛苦又算得了什么?作者在书的结尾这样写道,“我绞尽脑汁地试图抓住我过去所见所闻的真正意义。因为我打算写一部伟大的不朽的史诗,一部能配得上这个用石头精心雕琢的永恒而又艰难的世界的史诗。”可惜极致的痛苦已经超越了这种欲求,这个经历两个集中营最终获救的诗人,终于自杀了。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有