具體描述

這本散文集是以寫人為主的。書中所寫的人物――趙一凡、周�英以及“今天派詩歌”群體中的芒剋等人,是中國上世紀七十年代末至八十年代初湧現齣的一批“新人”。在那個年代,這一群體所代錶的理想主義和浪漫主義精神以及敢於懷疑的理性精神,使許多人著迷。作者試圖以個人的經曆為綫索,記錄下那個年代的人和事,藉用帕斯捷納剋的話:生活――在我的個彆事件中如何轉為藝術現實,而這個現實又如何從命運與經曆中誕生齣來。

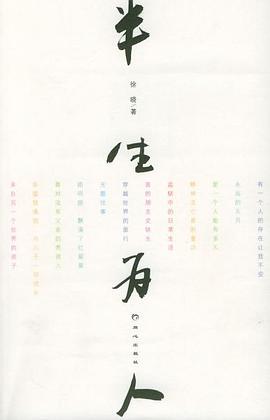

著者簡介

徐曉,生於上海,長於北京。1981年畢業於北京師範大學中文係,1979年起開始發錶短篇小說和散文,1982年至今,從事記者、編輯工作。

圖書目錄

永遠的五月

愛一個能有多久

無題往事

監獄中的日常生活

幸存者的不幸

荒蕪青春路

我的朋友史鐵生

有一個人的存在讓我不安

穿越世界的旅行

精神流亡者的重訪

路嗬路,飄滿瞭紅罌粟

麵對沒有父親的男孩兒

華盛頓通信:與兒子一同成長

來自另一個世界的孩子

與久違的讀者重逢

附錄:和《永遠的五月》作者對話

· · · · · · (收起)

讀後感

其实这本书不论从阅读到评述对于我来说都比较困难,作者及其那一代的文学形式都深受苏俄文学的影响,这对于我来说是比较陌生、涉足甚少的一个领域。 那段历史对我们来说只存在于历史课本,影视剧作品以及父母偶尔提起的往事中,那是段很少被提起也可能不想被记起的往事...

評分《半生为人》有一种熟悉的气息,像家里洗干净压在箱子底下的衣服,忽然拿出来,旧了,但是味道却是熟悉的。它里面就是七十年代的气息,八十年代的气息。我曾经多么熟悉它们,并对它们念念叨叨——我肯定是赶不上八十年代的北京了,但我愿意听我的一位女朋友讲九十年代,那时...

評分其实这本书不论从阅读到评述对于我来说都比较困难,作者及其那一代的文学形式都深受苏俄文学的影响,这对于我来说是比较陌生、涉足甚少的一个领域。 那段历史对我们来说只存在于历史课本,影视剧作品以及父母偶尔提起的往事中,那是段很少被提起也可能不想被记起的往事...

評分从文字功力而论,本书不见得精彩。徐晓毕竟不是名作家,与其朋友北岛、史铁生是无法相比的。但作为一个时代的历史见证,或一代人中的个体记忆与感悟,至少对我而言,是深有感触的。那是一个理想主义占领着制高点的年代,在精神封锁,思想禁锢之下,仍有赵一凡这样的纯洁的理想...

評分用戶評價

文革和八十年的迴憶錄讀過很多,但這種女性視覺的文章還是第一次。衝動又勇敢,感性又堅強。

评分最觸動我的不是北島那批名人的往事,也不是冤獄的荒誕和喪夫的痛苦,而是作者對那些曾並肩努力,但因為種種原因沒有在公眾中留下名字的朋友的懷念。30多年,很多人的一生都走完瞭。有人一生潦倒狂放不羈,有人早早就歸於安穩平凡的生活;有人當年就為自保故意保持一點距離,但90年代仍然漂泊海外;有人不懈堅持詩歌和文學,但麵對的卻越來越不是詩歌和文學的時代。後之視今,亦猶今之視昔,悲夫。

评分感慨啊,我們的上一代人的青春原來是這樣的。

评分在我現在的這個年紀,徐曉剛剛入獄,半年後,史鐵生失去瞭他的雙腿。他們那個年代的理想主義,帶有濃濃的蘇俄的厚重,讀來有那麼一些不可思議與不閤時宜。作者好像有太多的話語想要傾述,有種黏黏的感覺,並未像高爾泰那般超越瞭過去。那封給堅妮的信蠻喜歡。

评分他們信仰,質問,憤怒,感懷。他們在貧乏的時代過著最富足的日子。我們失落,疑惑,冷漠,麻木。我們在富裕的時代卻過著最貧窮的生活。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美書屋 版权所有