具体描述

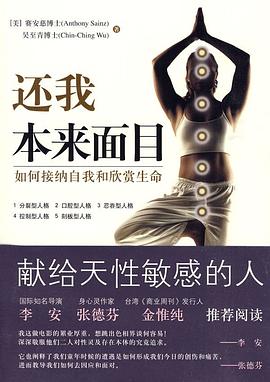

父母不只给你基因,也给你命运!

原生家庭带来的种种,如同烙印刻在我们心底,塑造我们的性格,左右我们的感情。我们在社会关系中产生的各种冲突,即是我们早期与父母关系的投射。因为在每段关系里都有6个人:你、我和我们的父母。

与记忆中的父母和解的过程,就是我们学会接受社会和自我接受的过程,也是解决一切心理问题的**步。若对原生家庭问题毫无意识或感受模糊,童年的创伤就会指引我们不自觉地把麻烦带进每一段社会关系中,甚至延续到下一代身上。

能够用语言表达,创伤才有了疗愈的契机。作者许皓宜帮我们梳理爱恨纠缠的情绪,把我们说不出口的感受,用温婉、清晰的文字呈现出来,带领我们从理解父母到自我觉察。不再把原生家庭当作不肯成长的借口,改变我们的内在,才能真正收获外在顺遂的关系。

作者简介

许皓宜

台湾师范大学心理学博士,现任台中教育大学咨商与应用心理系助理教授、心理咨询师。长期耕耘于婚姻与家庭治疗训练领域,具有台湾辅导与咨商学会认证合格咨商督导资格。

随着年岁往上攀爬,皓宜越来越体会到:人们在关系与自我的探寻中,内心所盼所求,不过“真诚”二字而已。所以,她离开咨商专业系所的教学,真诚地回到自己初衷所爱的书写——以一种面对人心的深刻与同理。她的口吻直接而犀利,笔调温暖而幽默,从自己、父母到周围的人,以及许许多多的关系,写出了发生在我们内心深处的故事,也记录了我们记忆中不同典范的父母亲。

目录信息

推荐序二 找到宁静的美丽与平和的欢喜 杨俐容

前言 治愈我们身上的“父母病”

和解前的自我觉察:唤醒活在心底的16种内在小孩

•解除“信任危机”

为何与人相处会有困难

为何无法在人前示弱

Test 1 厘清自己:也许我们没有想象中那么不在乎

为何无法感觉自己的感受

Test 2 启动感觉系统:每个行为背后都与感受相连

为何常常无端对人发火

•放下对“全能感”的执着

为何不愿意接受现实

为何总是看别人不顺眼

Test 3 勇敢向父母抗争:把父母的责任还给他们

为何无法控制地依赖别人

为何会自我感觉良好

Test 4 照顾内在小孩:对曾经脆弱的自己说话

•承担“自主”的代价

为何对小事缺乏胆量

为何不敢拒绝别人

为何难以自我控制

为何不敢追梦

Test 5 放下不属于你的遗憾:扛起属于自己的责任

•与心理分裂的困境共处

整合他人身上的好与坏:爱恨交织的矛盾

整合自己身上的天使与恶魔:面具之下黑暗的我

整合关系中的好与坏:家庭里的三角关系

整合内在的男性和女性特质:被压抑的性别特质

Test 6 挥别幻想中的完美父母:不完美,才是真实人生

理解父母:认识12种父母的真实模样

•母亲是调节情感的“容器”

压抑的“冰箱母亲”

情绪化的“气象台母亲”

强势的“狮子母亲”

过分唠叨的“直升机母亲”

制造伤痛的“刀子母亲”

缺席的“透明母亲”

•父亲是勇闯人生的“燃料”

权威的“国王父亲”

停留在青春期的“半熟父亲”

暴力的“教鞭父亲”

缺席的“隐形父亲”

不同调的“颠倒父亲”

退化的“孩子气父亲”

后记 珍惜有限的小孩时光

· · · · · · (收起)

读后感

2020年的春节假期比往年都要长些。 这也给长期离开父母在外打拼的子女更多的时间和父母相处。 假期共处前几天是父母和子女的蜜月期,三天之后,双方就开始互相看不顺眼。 催婚的又忍不住开始催婚,催生的也开始催生。 子女给父母说当前疫情严重出门一定戴口罩,父母又是一副满...

评分写在前面的话: 那天,我终于崩溃啦。 在很多陌生人面前,在一个不合适的场合中。 这一哭,就是三天。 二十多年,我很年轻,但已经在一个状态中习以为常了,明白问题所在,但是解决无力,求助无门。 我有些特殊的童年经历,也有些心理学浅层的认知,比如我知道弗洛伊德,黑格尔...

评分 评分文/沐白 在作者设定的章节后面的小测试中,毫不欺瞒的面对内心,仔仔细细发选择了A或者B之后,内心也一下子想通了很多;那些心中的怨念,那些曾经以为的”父母病“,原来只是迷惑的表象!我们真正在意并不是自己的父母怎么样,而是此时此刻深陷“矛盾意象”中没有让自己满意的...

评分2020年的春节假期比往年都要长些。 这也给长期离开父母在外打拼的子女更多的时间和父母相处。 假期共处前几天是父母和子女的蜜月期,三天之后,双方就开始互相看不顺眼。 催婚的又忍不住开始催婚,催生的也开始催生。 子女给父母说当前疫情严重出门一定戴口罩,父母又是一副满...

用户评价

理论体系和深度都有所欠缺。更多的是案例拼凑分类再加作者评论。整书内容,太柔弱了,浅尝辄止,缺乏切实可行的解决方案,停留在认知阶段。父母的分类也是很让人一言难尽,至少我的父母类型并不落在其中。真的很可惜市场上大部分亲子关系都是成年父母与未成年子女关系,而“成年子女与父母相处”这个话题却鲜有涉及。中国家庭黏性太大,传统孝道伦理太过禁锢,父母干涉成年子女生活的情况屡见不鲜,打着“我这是为你好”的大旗,动不动念不孝孽子的紧箍咒,成年子女有苦不敢言。难道就是要通过对80后90后父母进行教育,才能在成为不干涉的成年子女父母嘛?

评分初次读这类书,对于关系、和解之类的概念几乎空白,看罢了,顿觉原来家庭对一个人的影响是如此深远而彻底。作为人与人关系的诸多问题,大致都能在父母和家庭中找到根源。和解可能只是一个办法,积极主动的办法则应该是努力纠正这些问题,而不是留着和解。

评分带着满心的期待去书中寻找,或许是自己与父母 自己与家庭的关系很复杂? 没能找到切实的答案 与心理期待差距较大。

评分理论体系和深度都有所欠缺。更多的是案例拼凑分类再加作者评论。整书内容,太柔弱了,浅尝辄止,缺乏切实可行的解决方案,停留在认知阶段。父母的分类也是很让人一言难尽,至少我的父母类型并不落在其中。真的很可惜市场上大部分亲子关系都是成年父母与未成年子女关系,而“成年子女与父母相处”这个话题却鲜有涉及。中国家庭黏性太大,传统孝道伦理太过禁锢,父母干涉成年子女生活的情况屡见不鲜,打着“我这是为你好”的大旗,动不动念不孝孽子的紧箍咒,成年子女有苦不敢言。难道就是要通过对80后90后父母进行教育,才能在成为不干涉的成年子女父母嘛?

评分初次读这类书,对于关系、和解之类的概念几乎空白,看罢了,顿觉原来家庭对一个人的影响是如此深远而彻底。作为人与人关系的诸多问题,大致都能在父母和家庭中找到根源。和解可能只是一个办法,积极主动的办法则应该是努力纠正这些问题,而不是留着和解。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有