具体描述

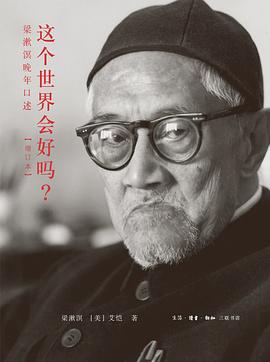

本书是美国芝加哥大学教授艾恺在写作《最后的儒家——梁漱溟与中国现代化的两难》一书后,为印证事实,于1980年8月来华专访梁漱溟先生的访谈记录。谈话中,梁漱溟论述了儒家、佛家、道家的文化特点及代表人物,也谈及与诸多政治文化名人,包括李大钊、陈独秀、毛泽东、周恩来、蒋介石、康有为、章太炎、胡适、冯友兰等的交往经历,并回顾了他一生的重要活动——任教北大、从事乡建运动、创建民主同盟等。书中内容丰富,可作为了解与研究梁漱溟思想与活动及近代中国社会生活的重要参考。

作者简介

梁漱溟(1893-1988),原名焕鼎,字寿铭,又字漱冥,后以漱溟行世。生于北京,祖籍广西桂林,顺天中学堂毕业,其后自学。中国现代思想家、教育家、社会活动家、现代新儒家的早期代表人物之一。1917—1924年执教于北京大学哲学系,1930—1937年从事乡村建设活动。20世纪40年代抗日战争期间,为国事奔走,谋求国内团结。1949年后屡受批判而不改初衷,宣称“三军可夺帅也,匹夫不可夺志”。其主要著作包括:《东西文化及其哲学》、《乡村建设理论》、《中国文化要义》、《人心与人生》等。

艾恺(Guy S. Alitto),1975年获美国哈佛大学哲学博士学位,现任芝加哥大学历史系教授。著有《最后的儒家——梁漱溟与中国现代化的两难》、《南京十年的乡村建设》、《世界范围内的反现代化思潮》等。

目录信息

初版序言

一我的思想的根本

儒家跟佛家

什么是佛

二从中国文化的精神说起

为何我还乐观

人与人相处的问题

情理与物理

什么是戒、定、慧

我做记者的时候

陈独秀、李大钊和我

当代儒家代表人物还有谁

熊十力和唯识

三中国的道路

美国人和台湾问题

毛主席这个人

四我是怎样一个人

凡夫

素食

说说自己的身体

独立思考,表里如一

与毛泽东的分歧

我不是一个学者

我想做的事情都做了

五我受到的影响

东西文化的调和

我一生最重要的事情

我最佩服的中国人

得力于佛学

希望跟着王阳明走

生活中对我有影响的人

六生活之学

自主自如的生活

看戏和看书

“文革”中的故事

七发展总是好的

我的期望

人类怎样才能减少斗争

我是一个乐天派

对历史人物的评价

八我的社会交往(上)

与晏阳初等人的交往

我的部分社会活动

对蒋介石的印象

蒋介石最大的贡献

韩复榘

与李宗仁的相识

九我的社会交往(下)

跟冯玉祥的接触

乡村自治的时候

张东荪和张君劢

关于辜鸿铭

十从忙碌到清闲

前定与算命

亲戚

对我的公开批评

中国农村的变化

十一与圣人相比

我只是一个普通人

王阳明的彻悟

说说康有为

再谈孔学与佛学

中周还是以农村为根本的

十二天下事

中西方的分别

世间出世间

对灵性的认识

没有永久不变的真理

人类的和平相处

十三现代化的危机

教育的力量

回顾此生的感想

初版后记

后记补遗

· · · · · · (收起)

读后感

小满 08.4.11 我一直认为文章体现的是作者的理想,而生活则是文章打了折扣。这也是为什么古代有圣人而今天没有的原因--我们看了他们的文章就以为他们就是那样的人,实际如果孔子、老子活在今天,肯定不会有那么高的地位,我们会发现他们也就是普通人,或者最多...

评分如说溟溟之中自有一种缘分存于世间,我还是信的。自幼跟爷爷奶奶长大,居于“梁莹小区”,出小区上山不过10几分钟便是梁漱溟之墓,而且我求学之所在的高中——“邹平一中”便是昔日梁老创建的“乡村教育学院”。年幼无知时自以为尊大,目中无人,对教育制度又多有诟病,自然...

评分接受历史的时候,总会有意的避开那些专门描述有关抗战开始之后那些历史的故事,也许还是觉得自己没有那个能力去分辨出真假,就开始有意的回避。 看这本书,听一位八十八岁的世纪老人,慢慢的阐述过往那一个缤纷错乱时代的一些些点滴细节,还有这个精通佛家与儒家的老人对这个世...

评分作为一位文化名人,梁漱溟有十分广泛的社会关系。他曾与中国近现代历史上的许多政要(包括国共两党的最高层领袖)交往密切,并对其中一些人产生了影响。从《梁漱溟晚年口述》(下称《口述》)中,我们既可以看出梁漱溟超然于权势的独立人格,也可看出不同时代里中国知识分子不...

评分用户评价

1918年11月7日,梁漱溟的父亲梁济正准备出门,遇到漱溟,二人谈起关于欧战的一则新闻。“世界会好吗?”梁济问道。漱溟回答“我相信世界是一天一天往好里去的。”“能好就好啊!”梁济说罢就离开了家。三天之后,梁济投净业湖自尽。 好几年前读这本《这个世界会好吗?——梁漱溟晚年口述》,这段文字里记载了父与子各执人类美好情操之两端:一曰坚守,一为寻真。前者在沧浪之水浊兮,不愿濯足其中;后者则一生怀着不可救药的乐观主义,上下求索,到死不休。 然而整整一个世纪过去了,仍是终日惶惶忧明日,凄凄惨惨过今朝。苍天笑,纷纷世上潮,谁负谁胜出天知道。

评分梁先生充满了积极乐观的正能量,同心共筑中国梦→_→

评分独立思考,表里如一。"廓然大公,物来顺应”。

评分有的时候来一些佛法要义着实能让人安宁许多。感谢梁老的话、能让我释怀许多困扰。。

评分梁先生充满了积极乐观的正能量,同心共筑中国梦→_→

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有