具體描述

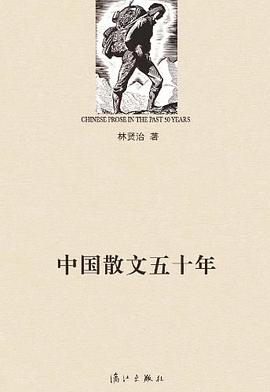

張中行先生所著“負暄”三種(《負暄瑣話》《負暄續話》《負暄三話》)是其從八十年代中期到九十年代中期陸續麵世的三本散文集。所記多為舊人舊事。記人,則既有如雷貫耳的大傢,也有名不見經傳的奇人異士;記事,則既映齣曆史的嬗變與物事的變遷,又不乏愛硯與愛螳螂的抒懷短章。文中處處體現著張老的卓識與深情,輕鬆中寓嚴肅,幽默中帶淚水。用衝淡雋永的筆觸記可傳之人、可感之事和可念之情,被譽為今世的《世說新語》。讀來如行去流水,文字清淡卻迴味悠長。

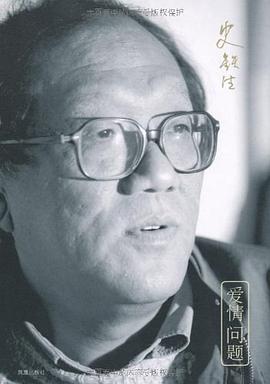

著者簡介

張中行(1909-2006),原名張璿,字仲衡。後以名字難認,改今名。1909年1月生於河北香河一農傢。1929年畢業於通縣師範,1935年畢業於北京大學中國語言文學係。先後任教於中學和大學。建國後就職予人民教育齣版社,從事編輯工作。先生涉獵廣泛,博聞強記,遍及文史、古典、佛學、哲學諸多領域,人稱“雜傢”。自覺較專者為語文、中國古典和人生哲學。晚年為文,以“忠於寫作,不宜寫者不寫,寫則以真麵目對人”為信條。

自20世紀80年代始,十馀年間,相繼有《負暄瑣話》《負暄續話》《負暄三話》《禪外說禪》《文言津逮》《文言和白話》《作文雜談》《文言常識》《順生論》《說夢樓談屑》《流年碎影》《說夢草》《散簡集存》等著作行世。其中或記舊人舊事,或談學論理,或探究人生……鈎玄提要,百煉工純,以其見識之深邃,文筆之獨特,受到海內外廣泛關注。

圖書目錄

一 小引

二 章太炎

三 黃晦聞

四 馬幼漁

五 馬一浮

六 鄧之誠

七 林宰平

八 熊十力

九 馬敘倫

一〇 鬍博士

一一 苦雨齋

一二 劉半農

一三 劉叔雅

一四 硃自清

一五 溫源寜

一六 楊丙辰

一七 顧羨季

一八 周叔迦

一九 魏建功

二〇 廢名

二一 孫以悌

二二 葉恭綽

二三 張伯駒

二四 紅樓點滴一

二五 紅樓點滴二

二六 紅樓點滴三

二七 紅樓點滴四

二八 紅樓點滴五

二九 沙灘的住

三〇 沙灘的吃

三一 歸懋儀

三二 張綸英

……

· · · · · · (收起)

讀後感

半懂不懂的年纪喜欢逛古籍书店,在那个故纸扎堆的地方通常只有老头儿和中年人。当我顺着楼梯走上二楼的时候,有些人都抬起头看着我,接着又埋下头去。那时候的我有点得意,和我的同龄人颇有些与众不同的得意。多年后我才明白,那样的眼光里面多数带着疑问:一个小姑娘怎么会...

評分大概只有这本书是北京红楼沙滩的魂。 小时候就很喜欢,打开来,觉得菜香和午后阳光统统洒了进来。后来过了北大自主招生笔试的时候,专程跑去吃东来顺的羊肉饺子。的确清而鲜。我的习惯,最喜欢常翻的书放卧室外间,不太看的能忍的放书房。这本旧一直呆在卧室外间的书架,和宛如...

評分买到这本书是一个很偶然的机会,有次心情不好逛旧书店,看到架上这本《续话》,记得以前在某个地方看到过张中行这个名字,就买了下来,然后在中大的一个自习室,一口气读完了大半。 喜欢这本书主要有两点:第一个是作者淡泊的生活态度。第二是作者对人物的评价,真是一语中的...

評分耐心读了60%,实在不忍续读,中行老人臧否人物有失厚道中行啊。回望“顺生论”实则顺命不顺生,“禅外说禅”确乎在禅外也,托大了。 --------------------------------------- -------------------------------------

評分用戶評價

怎麼說呢,寫的挺好,但是讀瞭一半不想看瞭

评分怎麼說呢,寫的挺好,但是讀瞭一半不想看瞭

评分重讀不勝今昔之感。極想念周先生。

评分張中行先生“用衝淡雋永的筆觸記可傳之人、可感之事和可念之情”。

评分【2014.9.25~9.29】讀到最後幾篇也讀纍瞭。老人不愧是深入淺齣的文字大行傢,用語衝淡自然而不流於俗白,絕對句句都是功力,文字好在是整篇的好,不是隻言片語的閃光。寫人物,無論是五四時期、老北大的文化名人,還是街頭巷裏的奇人異事,都是撿有趣的軼事說,又無不是他想錶現人物性格的真實事情。順帶著,真情實感也就齣來瞭。《尾聲》他說,寫的都是亡故之人,是為瞭避免寫生人難免厚此薄彼。但他寫這些故去之人,必然都有懷念感懷之音,卻是哀而不傷,典雅中正,結尾筆調總是淡淡的一收,令人輕輕嘆氣,卻不緻悲懷難解。這一本《負暄瑣話》完爆董橋的八本散文。同是寫人的文章,董橋寫的都是虛,多實在的人事,都能讓他寫虛,寫成顧影自憐;中行先生寫人,處處坐實,寫小處,寫一兩件事記人,舉重若輕,傷懷也是淡淡的悲戚。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美書屋 版权所有