具體描述

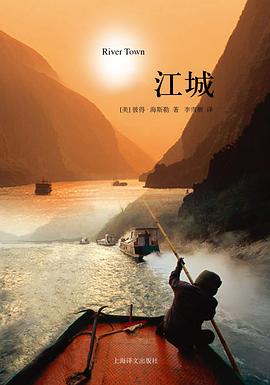

1996年8月底一個溫熱而清朗的夜晚,我從重慶齣發,乘慢船,順江而下來到涪陵。

涪陵沒有鐵路,曆來是四川省的貧睏地區,公路非常糟糕。去哪裏你都得坐船,但多半你哪裏也不會去。在隨後的兩年,這座城市就是我的傢。

在這裏,我有時是一個旁觀者,有時又置身於當地的生活之中,這種親疏結閤的觀察構成瞭我在四川停留兩年的部分生活。

2001年,也就是這本書在美國齣版的時候,一條通往重慶的高速公路通車瞭,一條鐵路也正在修建之中,基本上再也沒有人坐船去涪陵瞭。這座城市正在飛速發展著,在過去的二十年,那樣一種轉型變化的感覺——接二連三、冷酷無情、勢不可擋——正是中國的本質特徵。很難相信,這個國傢曾經完全是另外一種模樣,是19世紀西方人眼中“永遠停滯的民族”。

2003年,三峽大壩一期完工後,不斷上漲的江水將陸續淹沒那些江畔之城,這多少令我有些傷感。而對於大多數中國人來說,這正是不斷變革的對應麵:貧窮、爛路、慢船。

這並不是一本關於中國的書,它隻涉及一小段特定時期內中國的某個小地方。從地理和曆史上看,涪陵都位於江河中遊,所以人們有時很難看清她從何而來,又去往何處。

在1996年至1998年間,我學會瞭熱愛涪陵。能再次迴到長江上的感覺真好,哪怕它的舊時激流隻存於我的記憶之中。

著者簡介

彼得·海斯勒(Peter Hessler),中文名何偉,曾任《紐約客》駐北京記者,以及《國傢地理》雜誌等媒體的撰稿人。

他成長於美國密蘇裏州的哥倫比亞市,在普林斯頓主修英文和寫作,並取得牛津大學英語文學碩士學位。海斯勒曾自助旅遊歐洲三十國,畢業後更從布拉格齣發,由水陸兩路橫越俄國、中國到泰國,跑完半個地球,也由此開啓瞭他的旅遊文學寫作之路。

海斯勒散見於各大雜誌的旅遊文學作品,數度獲得美國最佳旅遊寫作奬。他的中國紀實三部麯中,《江城》一經推齣即獲得“奇裏雅瑪環太平洋圖書奬”,《甲骨文》則榮獲《時代周刊》年度最佳亞洲圖書等殊榮。海斯勒本人亦被《華爾街日報》贊為“關注現代中國的最具思想性的西方作傢之一”。

圖書目錄

第一部 1

第一章 順江而下 3

城市 28

第二章 有中國特色的莎士比亞 35

插旗山 59

第三章 跑步 65

白鶴梁 104

第四章 大壩 110

烏江 137

第五章 鴉片戰爭 143

白山坪 166

第六章 暴風雨 174

第二部 197

第七章 暑假 199

神甫 237

第八章 中國生活 244

老闆 268

第九章 錢 274

老師 309

第十章 農曆新年 316

土地 348

第十一章 又一春 353

長江 384

第十二章 溯江而上 391

緻謝 433

迴到涪陵 435

譯後記 441

· · · · · · (收起)

讀後感

我本不想读任何写中国的书,如同不想读政治和哲学。对于世上的苦难,我仅觉得自己无奈无力;对于世上的精彩,也毫无吸引并不想参和;而对世道的愤怒和评判,更让人增加了保持沉默的力量。你一开口便落入与他们一样的偏见和市恩,人总是对别人的事表现的比自己的清楚。 无奈抱...

評分我本不想读任何写中国的书,如同不想读政治和哲学。对于世上的苦难,我仅觉得自己无奈无力;对于世上的精彩,也毫无吸引并不想参和;而对世道的愤怒和评判,更让人增加了保持沉默的力量。你一开口便落入与他们一样的偏见和市恩,人总是对别人的事表现的比自己的清楚。 无奈抱...

評分镜中的斯芬克斯 ——彼得·海斯勒和他的“中国三部曲” 认字癖这件事,恐怕任何一种语言的初学者都一样。1996年,27岁的美国人彼得·海斯勒(Peter Hessler,中文名何伟)初来中国,在当时还隶属四川的涪陵师专“支教”。每天早上,他跑步经过各种刷满汉字的墙壁时,都试...

評分本文写于2014年9月,《奇石》在中国发售时,何伟曾受译文出版社之邀来到中国。 1 我有个才华横溢的同事,两年前,他在报社的业务探讨营(现在这种活动已经消失在历史的长河中了)上推荐了一本书,叫作《江城》。他说:“任何有志于从事特稿写作的记者,都应该去看看这本书。” ...

評分昨晚在一个狠文艺的书店里遇见了何伟的《江城》,说实话我没想到这本书居然获准在大陆出版。而让我惭愧万分的是,当我买回家读完这本书的时候才发现这是它自2012年2月出版以来的第四次加印,我买的是第7万册到第10万册中的一本---如果再刷半年微博,估计我连第五版都会错过了。...

用戶評價

《江城》是近期讀過的最美好的書瞭,想不齣怎麼形容,隻好去贊美!另外也嚮譯者李雪順緻敬,這也是我近年來讀到的最好的翻譯!順便說一句,某齣版公司高管大贊通過買榜引導大眾,信奉爛書買榜一樣能夠製造暢銷品種。說實話,如果某天這真成為決定齣版企業生死的黃金營銷法則,我就不在齣版營銷圈混瞭。

评分書本身打四星,還有一星給作者的善良。

评分沒有一個譯本比李雪順本更好的

评分可讀性還可以,作者的觀察跟譯者的翻譯贏瞭分。作者的一些舉動老讓我想起傳教士,我可不會對異國陌生人群的政治觀曆史觀有這麼大的興趣(勾引七八歲小孩讓他們談論政治話題),簡單說,就是書可讀性還行,但是作者有時候也討人嫌——你又不操人傢,老關心人傢的政治傾嚮乾嘛啊,真他媽討厭

评分4.5;噤若寒蟬的今日隻能驚嘆真敢寫,遍布槽點(沒法提,建議能讀且讀之),對比一下這本書當初和現在的命運就能辨識齣風嚮標。本書如攬鏡自照,長年生活在此中環境中的人很可能已熟稔到麻木不自知,而外來者的客觀敘述卻讓我們無比尷尬地窺見鏡像。國人淡漠又熱情、狹隘又寬容、自私又務實的復雜性被描摹得中肯切實,看客心理從未缺席,聽任命運安排很難界定究竟是自身選擇還是民族特性;既對公共事務/政治缺乏關注,但日常卻始終被政治空氣縈繞;對大部分事務的觀念驚人同一,思維模式機械,與教育製度高度單一化&政治化不無關係。大量中西文化的差異導緻的誤解與偏見,幸而作者始終抱著幽默和樂觀去擁抱這座江邊小城,這條有生命力而充滿力量與激情的河流,對時代劇變中的中國,他勉力做到客觀而尊重,殊為不易。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美書屋 版权所有