具体描述

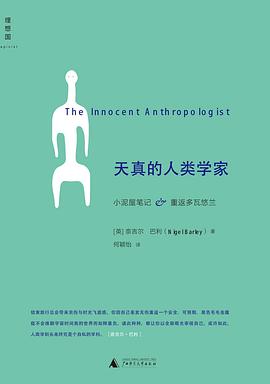

本书诚实但又不失风趣地记录了作为人类学家的作者在非洲喀麦隆多瓦悠人村落两次进行田野工作的经历,将人类学家如何克服乏味、灾难、生病与敌意的真实田野生活拍案叫绝地呈现在读者面前。

不同于一般的人类学研究报告,这是一部令人捧腹不止的人类学笔记,透过幽默的笔调,读者看到了人类学者如何与研究对象进行互动,在互动中如何调整他的学术成见,以及田野工作上的琐事如何影响后来研究结果、研究的盲点与反思。因此不管是严肃的读者、无聊地只想打发时间或者是向往非洲原始部落的异国情调而蠢蠢欲动的旅人,巴利这本书绝对是一个有趣的选择。

作者简介

奈吉尔·巴利 (Nigel Barley),牛津大学人类学博士,前大英博物馆民族志学组附属人类博物馆(Museumof Mankind of the Ethnography Depar tment ofthe British Museum)馆长。著有 Dancing on theGrave、Not a Hazardous Sport 、Ceremony、TheDuke of Puddle Dock、Smashing Pots 等书, 并为Channel4 电视台编写、主持Native Land 影集。

译者 何颖怡,政治大学新闻研究所硕士,美国威斯康星大学比较妇女学研究员。曾任联合报系记者编辑与编译、水晶唱片创意总监、台北之音与爱乐广播电台主持人,目前是商周出版选书顾问,并专职翻译。著有《风中的芦苇》、《女人在唱歌》。翻译作品有《嘻哈美国》、《嘻哈黑话字典》、《摇滚神话学》、《乳房的历史》、《太太的历史》、《在美国》、《西蒙波娃美国纪行》、《安妮强的烈焰青春》、《冬日将尽》、《第四级病毒》等。

目录信息

第一章 原因何在

第二章 准备

第三章 上山

第四章 可耻的马林诺夫斯基

第五章 带我去见你们的首领

第六章 你的天空清朗吗?

第七章 啊,喀麦隆:祖先的摇篮

第八章 跌到谷底

第九章 非洲总有新把戏

第十章 仪式与错误

第十一章 雨季与干季

第十二章 第一批与最后一批收成

第十三章 英国异乡人

第二部 重返多瓦悠兰

第一章 再访杜阿拉

第二章 进入山区

第三章 恺撒的归恺撒……

第四章 再度独当难局

第五章 失落的乳房切除术

第六章 我来,我见,签证

第七章 类人猿与电影

第八章 凡有疑虑——进攻!

第九章 光与影

第十章 追逐的刺激

第十一章 黑白人

第十二章 一场不寻常的黑色毛毛虫瘟疫

第十三章 结束与开始

· · · · · · (收起)

读后感

《天真的人类学家——小泥屋笔记》 英国人类学家巴利的在非洲喀麦隆某部落的考察研究笔记。可以当做充满幽默故事的游记来读。暴笑。 之所以适合旅行人士阅读,因为他多少解构了一把猎奇探险深入不毛等等的考察或旅行,可以让驴们不再事事的自诩怎么艰苦的去荒凉...

评分有兴趣观看这篇书评的诸位看官,试着回想一下,你是否曾在睡梦中醒来,为自己虚度一个又一个白天懊悔不已?你是否曾在挤满上班人群的地铁中掏出手机,却发现带的是空调遥控器?你是否曾捏着攒了好几个月的钞票兴冲冲跑进服装柜台,却发现有人正在试穿那最后的一件?你是否曾满...

评分作者是不可救药的乐观主义者,在那种情况下,没疯掉而且写了两本妙趣横生的书,真是佩服。翻译得很好,如:”笨得很,我居然趋前致意。“ 抄几句: 返乡的人类学者不期望英雄式欢迎,但是某些朋友的平常以待实在太过分了。返家后一个小时,一位朋友打电话给我,简短说:“我...

评分人类学家自十九世纪以来试图通过综合生物学和社会达尔文主义的理论描绘出人类文化与社会的蓝图。他们的形象要么是信仰坚定、走乡串野,寻找类似人类头骨之类的生物人类学家(biological anthropologist);要么是睿智善谈、专注于资料研究,在跨学科领域备受瞩目的文化人类...

评分如作者奈杰尔·巴利所说,他的书记录了作为一个人类学者进行田野考察的一切乐趣与艰辛,我们看到的一般人类学书籍记录的都是结果, 基于种种原因, 大部分学院派人类学家是不会去透露自己作为一个田野考察者是如何去融入当地部落社群,遇到何种艰苦才取得这些考察资料的。 巴...

用户评价

我必须说,《天真的人类学家》是一本能够彻底改变你思维方式的书。在我拿到这本书之前,我对人类学这个学科的印象,停留在那些陈旧的书本里,充斥着晦涩难懂的理论和遥远的国度。我甚至怀疑,普通人是否真的能够理解并从中获益。然而,当我翻开这本书的第一页,我就被它深深地吸引住了。作者的文笔极其生动,他将那些复杂的人类学概念,化繁为简,用一种极其贴近生活的方式呈现出来。 这本书最让我着迷的地方,在于它对人类行为细致入微的观察。作者似乎拥有一双能够看穿一切的眼睛,他能从一个最不起眼的细节中,挖掘出深刻的文化含义。例如,他对于某种特定手势的解读,或是对于某个群体在特定场合下的互动模式的分析,都让我拍案叫绝。我常常在阅读的过程中,会不自觉地将其与自己的生活经验进行对比,并且惊叹于作者的洞察力。 我尤其欣赏作者的“天真”之处。这种“天真”并非指缺乏思考,而是指一种没有预设偏见、纯粹以好奇心去探索的姿态。他没有急于将事物归类或下定论,而是愿意花时间去理解,去感受。这种探索精神,让我觉得这本书充满了生命力。它不是那种冰冷的学术研究,而是充满了人情味和温度。 这本书让我意识到,我们所认为的“常识”,在不同的文化背景下,可能完全是另一番景象。作者通过大量的实例,打破了我固有的认知框架。他让我看到,人类的多样性是如此的迷人,而我们之所以会产生误解,很多时候,仅仅是因为我们站在了不同的文化视角。 我曾以为,人类学是研究“别人”的学问,离我这样的普通人很远。但《天真的人类学家》却让我发现,人类学其实就在我们身边,就在我们每一次的交流,每一次的互动之中。这本书就像一面镜子,照出了我们自身的行为模式,也让我们能够更好地理解他人的行为。 作者的叙事方式非常有吸引力。他不是那种枯燥的理论堆砌,而是以一种非常引人入胜的故事形式,将自己的观察和思考娓娓道来。我常常在阅读的过程中,会情不自禁地笑出声来,也会在某些时刻陷入沉思。这种阅读的沉浸感,是我在很多同类书籍中都未曾体验过的。 这本书给我最大的启发,是关于“理解”的意义。我们常常急于评判,却很少去尝试理解。作者用他自身的经历,教导我们如何去放下成见,去拥抱差异。这是一种非常宝贵的学习过程。 我还会反复阅读这本书。每一次重读,我都会有新的发现和感悟。它不仅仅是一本关于人类学的书,更是一本关于如何更好地认识自己,如何更好地与他人相处的书。 这本书的优点太多,一时之间难以尽述。但我可以肯定的是,它是我近期读过的最令人印象深刻的书籍之一。它满足了我对知识的渴望,更拓宽了我对世界的认知。 总而言之,《天真的人类学家》是一本值得反复品读的书。它用最真诚的文字,带我们走进一个充满魅力的世界,让我们在惊喜中学习,在思考中成长。

评分这本书,彻底地打碎了我曾经对人类学的固有印象。在我拿到《天真的人类学家》之前,我对人类学的认知,充斥着各种模糊而遥远的想象:那些存在于遥远土地上的神秘部落,那些令人生畏的学术术语,以及那些似乎与我日常生活毫无关联的理论框架。我甚至怀疑,作为一名普通读者,是否能够真正理解并从中获得乐趣。然而,这本书以一种近乎魔法的方式,完全征服了我。作者的文笔,流畅、生动,充满了令人难以抗拒的吸引力,他能够将那些可能极其复杂的文化现象,用最通俗易懂、却又极富洞察力的方式呈现出来,让我仿佛置身其中,与他一同探索人类行为的奥秘。 我尤其着迷于作者对于那些日常生活中被我们普遍忽略的细微之处的敏锐观察。他拥有一种非凡的能力,能够从一个细微的表情、一个微妙的肢体动作、甚至是一个看似无关紧要的生活习惯中,解读出隐藏在其中的深刻的文化密码和复杂的人际互动逻辑。这种观察力,让我不禁感叹,原来我们习以为常的生活,竟然蕴含着如此多值得被深入挖掘的意义。这本书不仅仅是在介绍某个特定文化群体的风俗习惯,它更重要的意义在于,它教会了我如何以一种全新的、更具深度和广度的视角去“观察”,去“倾听”,去“感受”周遭的世界。 我非常欣赏作者身上那种“天真”的特质。这种“天真”,并非指缺乏思考,而是指一种以纯粹的好奇心去探索,以开放的心态去接纳的姿态。他没有预设的偏见,没有先入为主的结论,只是以一种近乎孩童般的纯粹,去理解和记录。正是这种纯粹,让这本书充满了生命力,让我觉得它不仅仅是一部学术著作,更像是一次充满温度的心灵交流。 《天真的人类学家》让我深刻地意识到,我们所认为的“常识”和“合理”,在不同的文化背景下,可能有着截然不同的解读。作者通过大量生动形象的案例,有力地打破了我原有的认知框架。他让我看到了人类文化的多样性是如此的迷人,而我们之所以会产生误解,很多时候,仅仅是因为我们站在了不同的文化视角。 在我看来,人类学并非是高高在上的学术研究,它就存在于我们日常生活的一点一滴之中。这本书就像一面透亮的镜子,它不仅照出了我们自身的行为模式,也让我们能够更加深刻地理解他人的行为。 作者的叙事风格也极具吸引力。他不是那种枯燥乏味的理论堆砌,而是以一种引人入胜的故事形式,将自己的观察和思考娓娓道来。我常常在阅读的过程中,会被其中幽默的笔触逗乐,也会在某些深刻的见解面前陷入沉思。这种强烈的代入感,是我在许多同类书籍中都难能体验到的。 这本书给我带来的最大启示,是关于“理解”的真正意义。我们常常习惯于匆忙下结论,却很少愿意花时间去深入理解。作者用他自身的经历,向我们展示了如何放下成见,拥抱差异,这是一种极其宝贵的学习过程。 我一定会反复阅读这本书。每一次重读,我都会有新的发现和感悟。它不仅仅是一本关于人类学知识的书,更是一本关于如何更好地认识自己,如何更好地与他人相处的指南。 总而言之,《天真的人类学家》是一本值得反复品读的书。它用最真诚的文字,带我们走进一个充满魅力的世界,让我们在惊喜中学习,在思考中成长。

评分这本书,简直就是一场心灵的探险,我迫不及待地想把我的阅读感受分享出来。在拿到《天真的人类学家》之前,我对人类学这个领域,一直抱有一种敬畏又疏离的态度。我以为那些深奥的理论和陌生的文化,是遥不可及的学术象牙塔。然而,这本书以一种极其温柔却又极具力量的方式,将我拉入了人类学的世界。作者的笔触是如此的细腻,他描绘的每一个场景,每一个人物,都栩栩如生,仿佛我身临其境,与他们一同呼吸,一同感受。 最令我着迷的是,作者拥有着一双能够穿透表象的眼睛。他能够从那些我们习以为常的日常生活细节中,发掘出令人惊叹的文化密码。比如,他对于一个简单的眼神交流的解读,或者对某个群体在集体活动中的微妙互动分析,都让我拍案叫绝。我常常会把书中的观察方法,运用到我自己的生活中,去观察身边的人和事,结果发现,那些曾经被我忽略的瞬间,竟然隐藏着如此丰富的信息。这本书不仅仅是在介绍异域文化,它更是在教授我如何去“看”,如何去“听”,如何去“理解”。 我喜欢作者身上那种“天真”的特质。这种“天真”并非不成熟,而是一种纯粹的好奇心和开放的心态。他没有预设的判断,没有刻板的印象,只是以一种孩童般的纯粹,去探索和理解。这种探索精神,让整本书充满了生命力。它不是冷冰冰的学术著作,而是充满了人情味和温度。 《天真的人类学家》让我深刻地意识到,我们所认为的“正常”和“合理”,在不同的文化语境下,可能完全是另一番景象。作者通过大量的生动案例,打破了我原有的认知框架。他让我看到了人类文化的多样性是如此的迷人,而我们之所以会产生误解,很多时候,仅仅是因为我们站在了不同的视角。 在我看来,人类学并非是遥不可及的学术研究,它就存在于我们日常生活的点点滴滴之中。这本书就像一面明镜,它不仅照出了我们自身的行为模式,也让我们能够更好地理解他人的行为。 作者的叙事风格也极具感染力。他不是在枯燥地讲解理论,而是在讲述一个又一个引人入胜的故事。我常常在阅读的过程中,会被逗乐,也会在某个时刻陷入深思。这种强烈的代入感,是我在很多其他书籍中都难以获得的。 这本书给我最大的启示,在于“理解”的力量。我们常常急于下结论,却很少花时间去理解。作者用他自身的经历,教会我们如何放下成见,拥抱差异。这是一种极其宝贵的学习过程。 我一定会反复阅读这本书。每一次重读,我都会有新的发现和感悟。它不仅仅是一本关于人类学知识的书,更是一本关于如何更好地认识自己,如何更好地与他人相处的指南。 总而言之,《天真的人类学家》是一本值得反复品读的书。它用最真诚的文字,带我们走进一个充满魅力的世界,让我们在惊喜中学习,在思考中成长。

评分我必须诚实地说,《天真的人类学家》这本书,完全颠覆了我对人类学这一学科的刻板印象。在我拿到这本书之前,我脑海中对于人类学的认知,充斥着诸如“遥远的部落”、“复杂的理论”、“艰深的术语”等标签,总觉得它是一门高高在上、离普通人生活甚远的学科。然而,这本书以一种极其令人惊喜的方式,打破了我的所有预设。作者的文字,像一股清泉,流畅而富有感染力,他能够将那些原本可能枯燥的观察和分析,转化为生动有趣的叙述,让我如同身临其境地体验了一场精彩纷呈的文化之旅。 这本书最让我着迷的地方,莫过于作者对于人类行为细致入微的洞察力。他拥有一种罕见的敏锐,能够从那些我们日常生活中习以为常的微小细节中,捕捉到深刻的文化内涵和复杂的人际互动规律。例如,他对某个群体在特定社交场合下的肢体语言的解读,或是对某个文化仪式背后含义的挖掘,都让我拍案叫绝。我常常在阅读时,会不由自主地将其与自己的生活经验进行对比,并且惊叹于作者的观察力和分析能力。这本书不仅仅是在介绍异域的文化习俗,它更重要的意义在于,它教会了我如何以一种更加开放和深刻的视角去“观察”,去“倾听”,去“感受”周遭的世界。 我尤其欣赏作者身上所散发出的那种“天真”的气质。这种“天真”,并非指缺乏思考,而是指一种以纯粹的好奇心去探索、以开放的心态去接纳的姿态。他没有预设的偏见,没有先入为主的结论,只是以一种近乎孩童般的纯粹,去理解和记录。正是这种纯粹,让这本书充满了生命力,让我觉得它不仅仅是一部学术著作,更像是一次充满温度的心灵交流。 《天真的人类学家》让我深刻地意识到,我们所认为的“常识”和“合理”,在不同的文化背景下,可能有着截然不同的解读。作者通过大量生动形象的案例,有力地打破了我原有的认知框架。他让我看到了人类文化的多样性是如此的迷人,而我们之所以会产生误解,很多时候,仅仅是因为我们站在了不同的文化视角。 在我看来,人类学并非是高高在上的学术研究,它就存在于我们日常生活的一点一滴之中。这本书就像一面透亮的镜子,它不仅照出了我们自身的行为模式,也让我们能够更加深刻地理解他人的行为。 作者的叙事风格也极具吸引力。他不是那种枯燥乏味的理论堆砌,而是以一种引人入胜的故事形式,将自己的观察和思考娓娓道来。我常常在阅读的过程中,会被其中幽默的笔触逗乐,也会在某些深刻的见解面前陷入沉思。这种强烈的代入感,是我在许多同类书籍中都难能体验到的。 这本书给我带来的最大启示,是关于“理解”的真正意义。我们常常习惯于匆忙下结论,却很少愿意花时间去深入理解。作者用他自身的经历,向我们展示了如何放下成见,拥抱差异,这是一种极其宝贵的学习过程。 我一定会反复阅读这本书。每一次重读,我都会有新的发现和感悟。它不仅仅是一本关于人类学知识的书,更是一本关于如何更好地认识自己,如何更好地与他人相处的指南。 总而言之,《天真的人类学家》是一本值得反复品读的书。它用最真诚的文字,带我们走进一个充满魅力的世界,让我们在惊喜中学习,在思考中成长。

评分我必须承认,《天真的人类学家》这本书,完完全全、彻彻底底地刷新了我对“人类学”这个词的理解。在翻开这本书之前,我脑海中对人类学的印象,总是停留在那些古老而神秘的部落,复杂而晦涩的理论,以及那些似乎离我生活甚远的学术研究。我一度认为,这会是一本我难以消化、甚至会感到枯燥的书籍。然而,《天真的人类学家》却以一种极其流畅、生动、充满人文关怀的方式,将我完全征服。作者的文字,不是那种刻板的学术论述,而更像是一位睿智的长者,坐在你身边,用他丰富的人生阅历和敏锐的洞察力,为你娓娓道来那些关于人类行为的奇妙故事。 这本书最让我着迷的地方,在于作者对人类行为细致入微的观察能力。他拥有一种独特的视角,能够从那些我们日常生活中最微不足道的细节中,挖掘出深刻的文化含义和复杂的人际互动规律。比如,他对某个特定群体在特定场合下的微妙表情变化,或是对某种看似无意义的习惯背后所蕴含的象征意义的解读,都让我拍案叫绝。我常常在阅读的过程中,会不自觉地将其与自己的生活经验进行对比,并且惊叹于作者的洞察力和分析能力。这本书不仅仅是在介绍某个民族的习俗,它更重要的意义在于,它教会了我如何以一种更加开放、更加深刻的视角去“观察”,去“倾听”,去“理解”周遭的世界。 我尤其欣赏作者身上所散发出的那种“天真”的气质。这种“天真”,并非指缺乏思考,而是一种以纯粹的好奇心去探索,以开放的心态去接纳的姿态。他没有预设的偏见,没有先入为主的结论,只是以一种近乎孩童般的纯粹,去理解和记录。正是这种纯粹,让这本书充满了生命力,让我觉得它不仅仅是一部学术著作,更像是一次充满温度的心灵交流。 《天真的人类学家》让我深刻地意识到,我们所认为的“常识”和“合理”,在不同的文化背景下,可能有着截然不同的解读。作者通过大量生动形象的案例,有力地打破了我原有的认知框架。他让我看到了人类文化的多样性是如此的迷人,而我们之所以会产生误解,很多时候,仅仅是因为我们站在了不同的文化视角。 在我看来,人类学并非是高高在上的学术研究,它就存在于我们日常生活的一点一滴之中。这本书就像一面透亮的镜子,它不仅照出了我们自身的行为模式,也让我们能够更加深刻地理解他人的行为。 作者的叙事风格也极具吸引力。他不是那种枯燥乏味的理论堆砌,而是以一种引人入胜的故事形式,将自己的观察和思考娓娓道来。我常常在阅读的过程中,会被其中幽默的笔触逗乐,也会在某些深刻的见解面前陷入沉思。这种强烈的代入感,是我在许多同类书籍中都难能体验到的。 这本书给我带来的最大启示,是关于“理解”的真正意义。我们常常习惯于匆忙下结论,却很少愿意花时间去深入理解。作者用他自身的经历,向我们展示了如何放下成见,拥抱差异,这是一种极其宝贵的学习过程。 我一定会反复阅读这本书。每一次重读,我都会有新的发现和感悟。它不仅仅是一本关于人类学知识的书,更是一本关于如何更好地认识自己,如何更好地与他人相处的指南。 总而言之,《天真的人类学家》是一本值得反复品读的书。它用最真诚的文字,带我们走进一个充满魅力的世界,让我们在惊喜中学习,在思考中成长。

评分这本书,实在是我最近阅读经历中,最令人惊喜的一部作品。我一直认为,人类学这个领域,对于我这样非专业人士来说,可能充满了难以逾越的门槛,充斥着晦涩的术语和抽象的理论,阅读起来必定是枯燥乏味的。然而,《天真的人类学家》彻底颠覆了我的这一认知。它的语言风格异常流畅,如同作者坐在我身边,用一种充满热情和智慧的方式,向我讲述那些引人入胜的观察和深刻的思考。 我尤其欣赏作者在描绘那些日常生活中被我们忽略的微小细节时的细腻和敏锐。他能够从一个不经意的微笑、一个眼神的交流,甚至是一个微妙的身体姿态中,解读出隐藏在其中的复杂文化信号和人际互动规律。这种能力,让我不禁感叹,原来我们习以为常的生活,竟然蕴含着如此多值得被深入挖掘的意义。这本书不仅仅是关于某个特定群体的风俗习惯的介绍,它更重要的是,它教会了我如何以一种全新的视角去“观察”,去“倾听”,去“感受”。我开始尝试着在自己的日常生活中,运用书中所提及的某些观察方法,去关注身边的人和事,结果发现,那些曾经被视为理所当然的场景,突然间变得鲜活起来,充满了新的解读空间。 这本书的魅力,恰恰在于其“天真”的表象下,所蕴含着的深刻的洞察力。作者似乎并没有刻意去构建某种宏大的理论体系,而是以一种近乎孩童般的纯粹好奇心,去探寻人类行为背后的动机和逻辑。这种“天真”,恰恰是其最宝贵之处。它没有预设的成见,没有先入为主的观念,只是纯粹地记录和思考。而正是这种纯粹,才让我们能够更清晰地看到,人类之所以为人类的共通之处,以及那些让我们彼此差异却又互相吸引的特质。 我不得不承认,在阅读这本书之前,我对“人类学家”这个职业的想象,往往局限于那些在遥远地区进行田野调查,与当地居民共同生活的神秘形象,充满了距离感。但《天真的人类学家》却让我觉得,人类学其实离我们并不遥远,它就存在于我们日常的每一次对话,每一次互动之中。这本书就像一把开启人类理解之门的钥匙,让我看到了之前从未留意过的、广阔的风景。 这本书的文笔,有一种令人沉醉的魔力。它不像那些生硬的学术论文,而更像作者在进行一次真诚的心灵倾诉,字里行间都透露着真挚的情感和深邃的思考。我常常在阅读过程中,会不自觉地停下来,反思自己过去的经历,那些曾经困扰我的疑问,似乎都在书中的某个段落得到了解答,或者至少,找到了一个新的思考方向。 这本书让我意识到,我们常常以为自己是“理性”的,但很多时候,我们的行为却被一些我们自己都未曾察觉的文化和社会因素所左右。作者用一个个生动形象的例子,揭示了隐藏在人类行为背后的那些微妙而强大的力量。这是一种令人警醒,却又不至于令人沮丧的认知,因为它让我们更清楚地认识自己,也更能理解他人的行为。 我特别喜欢作者处理那些复杂社会现象的方式。他总能找到一个非常巧妙且引人入胜的角度,将那些看似难以理解的习俗和行为,解释得清晰透彻。他从来不会带有评判的色彩,而是以一种客观且充满同情的态度去观察和分析。这种态度,让我觉得非常舒服,也让我愿意去接受那些与自己固有观念不同的观点。 这本书的阅读体验,是一种循序渐进的惊喜。每一次翻开,我都能在其中发现新的亮点。作者就像一个技艺高超的魔术师,总能在不经意间,变出令人拍案叫绝的洞见。他让我看到,即使是最平凡的生活,也能蕴含着最深刻的智慧。 这本书的价值,在于它不仅仅提供了知识,更重要的是,它改变了我看待世界和看待他人的方式。我开始变得更加包容,更加理解,也更加愿意去倾听。这是一种潜移默化的影响,却又如此真实和深刻。 读完这本书,我感觉自己仿佛经历了一场心灵的洗礼。它让我重新审视了自己,也重新审视了人类这个物种。那种对未知的好奇心,对人性的探求,在阅读这本书的过程中得到了极大的满足,并且激发了我继续探索的欲望。

评分这本书,简直是一场奇妙的旅程,我迫不及待地想把它推荐给所有人。在我翻开《天真的人类学家》之前,我对人类学这个学科的印象,一直停留在那些遥远国度的神秘传说和晦涩难懂的学术理论上,感觉它离我的生活甚远。然而,这本书以一种极其流畅、生动、充满人文关怀的方式,彻底颠覆了我之前的认知。作者的文字,就像一股清泉,自然而亲切,他能够将那些可能极其复杂的文化现象,用最通俗易懂、却又极富洞察力的方式呈现出来,让我仿佛置身其中,与他一同探索人类行为的奥秘。 我尤其着迷于作者对于那些日常生活中被我们普遍忽略的细微之处的敏锐观察。他拥有一种非凡的能力,能够从一个细微的表情、一个微妙的肢体动作、甚至是一个看似无关紧要的生活习惯中,解读出隐藏在其中的深刻的文化密码和复杂的人际互动逻辑。这种观察力,让我不禁感叹,原来我们习以为常的生活,竟然蕴含着如此多值得被深入挖掘的意义。这本书不仅仅是在介绍某个特定文化群体的风俗习惯,它更重要的意义在于,它教会了我如何以一种全新的、更具深度和广度的视角去“观察”,去“倾听”,去“感受”周遭的世界。 我非常欣赏作者身上那种“天真”的特质。这种“天真”,并非指缺乏思考,而是指一种以纯粹的好奇心去探索,以开放的心态去接纳的姿态。他没有预设的偏见,没有先入为主的结论,只是以一种近乎孩童般的纯粹,去理解和记录。正是这种纯粹,让这本书充满了生命力,让我觉得它不仅仅是一部学术著作,更像是一次充满温度的心灵交流。 《天真的人类学家》让我深刻地意识到,我们所认为的“常识”和“合理”,在不同的文化背景下,可能有着截然不同的解读。作者通过大量生动形象的案例,有力地打破了我原有的认知框架。他让我看到了人类文化的多样性是如此的迷人,而我们之所以会产生误解,很多时候,仅仅是因为我们站在了不同的文化视角。 在我看来,人类学并非是高高在上的学术研究,它就存在于我们日常生活的一点一滴之中。这本书就像一面透亮的镜子,它不仅照出了我们自身的行为模式,也让我们能够更加深刻地理解他人的行为。 作者的叙事风格也极具吸引力。他不是那种枯燥乏味的理论堆砌,而是以一种引人入胜的故事形式,将自己的观察和思考娓娓道来。我常常在阅读的过程中,会被其中幽默的笔触逗乐,也会在某些深刻的见解面前陷入沉思。这种强烈的代入感,是我在许多同类书籍中都难能体验到的。 这本书给我带来的最大启示,是关于“理解”的真正意义。我们常常习惯于匆忙下结论,却很少愿意花时间去深入理解。作者用他自身的经历,向我们展示了如何放下成见,拥抱差异,这是一种极其宝贵的学习过程。 我一定会反复阅读这本书。每一次重读,我都会有新的发现和感悟。它不仅仅是一本关于人类学知识的书,更是一本关于如何更好地认识自己,如何更好地与他人相处的指南。 总而言之,《天真的人类学家》是一本值得反复品读的书。它用最真诚的文字,带我们走进一个充满魅力的世界,让我们在惊喜中学习,在思考中成长。

评分我必须坦白,在读《天真的人类学家》之前,我对人类学这个学科的理解,充斥着一种近乎迷信的敬畏,以及一种疏离的陌生感。我总觉得,那是一门属于象牙塔里的学问,与我等普通人的日常生活相去甚远,充斥着晦涩难懂的理论和遥远国度的神秘习俗。然而,这本书以一种极其温柔而又极具力量的方式,彻底打破了我所有的刻板印象。作者的笔触,是如此的细腻、流畅,他将那些可能令人望而生畏的学术概念,化为了一篇篇引人入胜的故事,让我仿佛亲身经历了一场别开生面的文化探险。 我尤为赞叹作者对于那些日常生活中被我们忽略的细微之处所展现出的非凡洞察力。他拥有一种罕见的敏锐,能够从一个眼神的交流、一个微妙的肢体语言、甚至是一个再普通不过的生活习惯中,解读出隐藏其中的复杂文化信号和人际互动规律。这种能力,让我不禁感叹,原来我们习以为常的生活,竟然蕴含着如此多值得被深入挖掘的意义。这本书不仅仅是在介绍某个特定文化群体的风俗习惯,它更重要的价值在于,它教会了我如何以一种全新的、更加深刻的视角去“观察”,去“倾听”,去“感受”我周围的世界。 我非常欣赏作者身上所散发出的那种“天真”的气质。这种“天真”,并非指缺乏思考,而是指一种以纯粹的好奇心去探索,以开放的心态去接纳的姿态。他没有预设的偏见,没有先入为主的结论,只是以一种近乎孩童般的纯粹,去理解和记录。正是这种纯粹,让这本书充满了生命力,让我觉得它不仅仅是一部学术著作,更像是一次充满温度的心灵交流。 《天真的人类学家》让我深刻地意识到,我们所认为的“常识”和“合理”,在不同的文化背景下,可能有着截然不同的解读。作者通过大量生动形象的案例,有力地打破了我原有的认知框架。他让我看到了人类文化的多样性是如此的迷人,而我们之所以会产生误解,很多时候,仅仅是因为我们站在了不同的文化视角。 在我看来,人类学并非是高高在上的学术研究,它就存在于我们日常生活的一点一滴之中。这本书就像一面透亮的镜子,它不仅照出了我们自身的行为模式,也让我们能够更加深刻地理解他人的行为。 作者的叙事风格也极具吸引力。他不是那种枯燥乏味的理论堆砌,而是以一种引人入胜的故事形式,将自己的观察和思考娓娓道来。我常常在阅读的过程中,会被其中幽默的笔触逗乐,也会在某些深刻的见解面前陷入沉思。这种强烈的代入感,是我在许多同类书籍中都难能体验到的。 这本书给我带来的最大启示,是关于“理解”的真正意义。我们常常习惯于匆忙下结论,却很少愿意花时间去深入理解。作者用他自身的经历,向我们展示了如何放下成见,拥抱差异,这是一种极其宝贵的学习过程。 我一定会反复阅读这本书。每一次重读,我都会有新的发现和感悟。它不仅仅是一本关于人类学知识的书,更是一本关于如何更好地认识自己,如何更好地与他人相处的指南。 总而言之,《天真的人类学家》是一本值得反复品读的书。它用最真诚的文字,带我们走进一个充满魅力的世界,让我们在惊喜中学习,在思考中成长。

评分这本书,我只能说,它让我彻底颠覆了对“人类学”这个词的固有认知。我一直以为,人类学就是那种严谨的、充满学术术语的、像教科书一样枯燥的书籍,阅读起来需要耗费巨大的精力,并且最终也只能理解其中一知半解的理论。然而,《天真的人类学家》完全打破了我的这一刻板印象。这本书的语言是如此的流畅、生动,仿佛作者就坐在你对面,用最通俗易懂的方式,为你娓娓道来他那些充满奇思妙想的观察和思考。 我尤其喜欢作者在描述那些看似微不足道的日常细节时的那种敏锐。他能从一个微笑、一个眼神、一个肢体语言中,解读出常人难以察觉的文化密码和人际互动规律。这种能力,让我不禁感叹,原来我们每天的生活,其实都充满了值得被挖掘的意义。这本书不仅仅是在讲述某个特定族群的习俗,更重要的是,它教会了我如何去“看”,如何去“听”,如何去“感受”。我开始在自己的生活中,尝试着去运用书中的一些视角,去观察身边的人和事,结果发现,那些曾经习以为常的场景,突然变得鲜活起来,充满了新的解读空间。 这本书的魅力在于其“天真”的表象下,隐藏着深刻的洞察力。作者似乎并没有刻意去追求某种宏大的理论体系,而是以一种近乎孩童般的好奇心,去探寻人类行为背后的动机和逻辑。这种“天真”,恰恰是其最可贵之处。它没有预设的偏见,没有先入为主的观念,只是纯粹地记录和思考。而正是这种纯粹,才让我们能够更清晰地看到,人类之所以为人类的共通之处,以及那些让我们彼此差异又互相吸引的特质。 我不得不承认,在读这本书之前,我对于“人类学家”这个职业,脑海中浮现的往往是那些在遥远地区进行田野调查,与土著居民一同生活的形象,充满了神秘感和距离感。但《天真的人类学家》却让我觉得,人类学其实离我们并不遥远,它就在我们的身边,在我们日常的每一次对话,每一次互动之中。这本书就像一把钥匙,为我打开了一扇通往理解人类自身的大门,让我看到了之前从未留意过的风景。 这本书的文笔,有一种让人沉浸其中的魔力。它不像是那种硬邦邦的学术论文,而更像是作者在写一篇充满温度的日记,字里行间都透露着真挚的情感和真诚的思考。我常常在阅读的过程中,会不自觉地停下来,反思自己过去的经历,那些曾经困扰我的疑问,似乎都在书中的某个段落得到了解答,或者至少,找到了一个新的思考方向。 这本书让我意识到,我们常常以为自己是“理性”的,但很多时候,我们的行为却被一些我们自己都意识不到的文化和社会因素所左右。作者用一个个生动的例子,揭示了隐藏在人类行为背后的那些微妙而强大的力量。这是一种令人警醒,却又不至于令人沮丧的认知。因为它让我们更清楚地认识自己,也更能够理解他人的行为。 我特别喜欢作者处理那些复杂社会现象的方式。他总是能找到一个非常巧妙的角度,将那些看似难以理解的习俗和行为,解释得清晰易懂,并且引人入胜。他从来不会评判,而是以一种客观而充满同情的态度去观察和分析。这种态度,让我觉得非常舒服,也让我愿意去接受那些与自己固有观念不同的观点。 这本书的阅读体验,是一种循序渐进的惊喜。每一次翻开,我都能在其中发现新的亮点。作者就像一个技艺高超的魔术师,总能在不经意间,变出令人惊叹的洞见。他让我看到,即使是最平凡的生活,也能蕴含着最深刻的智慧。 这本书的价值,在于它不仅仅提供了知识,更重要的是,它改变了我看待世界和看待他人的方式。我开始变得更加包容,更加理解,也更加愿意去倾听。这是一种潜移默化的影响,却又如此真实和深刻。 读完这本书,我感觉自己仿佛经历了一场心灵的洗礼。它让我重新审视了自己,也重新审视了人类这个物种。那种对未知的好奇心,对人性的探求,在阅读这本书的过程中得到了极大的满足,并且激发了我继续探索的欲望。

评分这本书,我只能说,它彻底改变了我对“人类学”这个词的固有认知。在我拿到《天真的人类学家》之前,我对人类学的理解,充斥着各种刻板印象——那些关于遥远部落的神秘传说、晦涩难懂的理论体系,以及仿佛与我日常生活毫无关联的学术研究。我甚至怀疑,作为一名普通读者,是否能够真正理解并从中获益。然而,这本书以一种近乎魔法的方式,打消了我所有的疑虑。作者的文笔,流畅、生动,充满了一种难以言喻的亲切感,他能够将那些可能极其复杂的文化现象,用最通俗易懂、却又极富洞察力的方式呈现出来,让我仿佛置身其中,与他一同探索人类行为的奥秘。 我尤其着迷于作者对于那些日常生活中被我们普遍忽略的细微之处的敏锐观察。他拥有着一种非凡的能力,能够从一个细微的表情、一个微妙的肢体动作、甚至是一个看似无关紧要的生活习惯中,解读出隐藏在其中的深刻的文化密码和复杂的人际互动逻辑。这种观察力,让我不禁感叹,原来我们习以为常的生活,竟然蕴含着如此多值得被深入挖掘的意义。这本书不仅仅是在介绍某个特定文化群体的风俗习惯,它更重要的意义在于,它教会了我如何以一种全新的、更具深度和广度的视角去“观察”,去“倾听”,去“感受”周遭的世界。 我非常欣赏作者身上那种“天真”的特质。这种“天真”,并非指缺乏思考,而是指一种以纯粹的好奇心去探索,以开放的心态去接纳的姿态。他没有预设的偏见,没有先入为主的结论,只是以一种近乎孩童般的纯粹,去理解和记录。正是这种纯粹,让这本书充满了生命力,让我觉得它不仅仅是一部学术著作,更像是一次充满温度的心灵交流。 《天真的人类学家》让我深刻地意识到,我们所认为的“常识”和“合理”,在不同的文化背景下,可能有着截然不同的解读。作者通过大量生动形象的案例,有力地打破了我原有的认知框架。他让我看到了人类文化的多样性是如此的迷人,而我们之所以会产生误解,很多时候,仅仅是因为我们站在了不同的文化视角。 在我看来,人类学并非是高高在上的学术研究,它就存在于我们日常生活的一点一滴之中。这本书就像一面透亮的镜子,它不仅照出了我们自身的行为模式,也让我们能够更加深刻地理解他人的行为。 作者的叙事风格也极具吸引力。他不是那种枯燥乏味的理论堆砌,而是以一种引人入胜的故事形式,将自己的观察和思考娓娓道来。我常常在阅读的过程中,会被其中幽默的笔触逗乐,也会在某些深刻的见解面前陷入沉思。这种强烈的代入感,是我在许多同类书籍中都难能体验到的。 这本书给我带来的最大启示,是关于“理解”的真正意义。我们常常习惯于匆忙下结论,却很少愿意花时间去深入理解。作者用他自身的经历,向我们展示了如何放下成见,拥抱差异,这是一种极其宝贵的学习过程。 我一定会反复阅读这本书。每一次重读,我都会有新的发现和感悟。它不仅仅是一本关于人类学知识的书,更是一本关于如何更好地认识自己,如何更好地与他人相处的指南。 总而言之,《天真的人类学家》是一本值得反复品读的书。它用最真诚的文字,带我们走进一个充满魅力的世界,让我们在惊喜中学习,在思考中成长。

评分每个xx学家心中都有一个自己的小尼姑~~~

评分读书会。选书原因恰恰在于它的“非经典”性,经典作为一种典范写作,本身已经历了一轮规则的修改与光晕的塑造。巴利也谈到了马林诺夫斯基的日记曝光后,人们对于“经典”和“大家”的幻灭感。所以,学术作为一种结果,已经是“别有用心”塑造的后果了,巴利则以天真的姿态,呈现这种塑造的过程,他的笨拙、烦闷、厌倦、恶心都是对冠冕堂皇的学术研究的一种哂笑。而之所以称之为“天真”,大概还是因了英国文化史传统中那个漫长的故事:当天真遇上经验。菲利普扬说,一切伟大的美国故事如是,而一切可爱的英国故事大概也如是。只不过,当哈克贝利芬等美国天真汉在经验世界面前装得头破血流时,巴利这个天真汉则把经验世界里“经典”的华服给扒了下来。

评分迥异于高深莫测、正襟危坐的人类学调查报告,而是作为一名人类学家的田野工作实录,田野工作大多数时候的极端乏味、枯寂、身心崩解与信仰禁忌,在作者笔下倒化为了妙趣横生、令人捧腹的与异域文化的冲撞。而在默默忍耐与欢喜承受之间,作者不可避免地深深卷入非洲土著人的生活,又始终游离在他们的生活之外,并得以全新的眼光来审视自有一套被西方观察家忽略的逻辑与智能的非洲文化。

评分太有趣了!人类学家构建的模型,其实也可以对应现代生活~文中提到多瓦悠人之间形成“基友关系”的标志模式--戏谑关系,简直就是现实中的对应!只有那些在你面前插科打诨、打嗝放屁的才是过命之交啊( ̄▽ ̄")

评分读书会。选书原因恰恰在于它的“非经典”性,经典作为一种典范写作,本身已经历了一轮规则的修改与光晕的塑造。巴利也谈到了马林诺夫斯基的日记曝光后,人们对于“经典”和“大家”的幻灭感。所以,学术作为一种结果,已经是“别有用心”塑造的后果了,巴利则以天真的姿态,呈现这种塑造的过程,他的笨拙、烦闷、厌倦、恶心都是对冠冕堂皇的学术研究的一种哂笑。而之所以称之为“天真”,大概还是因了英国文化史传统中那个漫长的故事:当天真遇上经验。菲利普扬说,一切伟大的美国故事如是,而一切可爱的英国故事大概也如是。只不过,当哈克贝利芬等美国天真汉在经验世界面前装得头破血流时,巴利这个天真汉则把经验世界里“经典”的华服给扒了下来。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有