具体描述

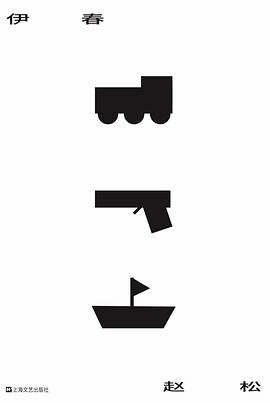

《伊春》是继《空隙》《抚顺故事集》《积木书》《隐》等广受好评作品之后,赵松推出的充分体现其精湛叙事技艺和深邃洞察力的全新力作。

《伊春》里的十篇小说仿佛可以彼此渗透融合,无论是貌似写实,还是梦境穿插和意识的流动,都体现出作者超强的整体掌控力。他着力于叙事空间的构建,虽有爱情/亲情/家庭/旅行/探案之类的故事穿插其间,然而小说的情境和沉浸式体验,才是他带给读者的最大收获。他想强调的是,小说为想象的世界而存在,以提供强烈独特的体验变成某种“现实”。

这些小说有“故事性”,但它们并非“故事”。在日常生活中,真有故事的人往往是话少的。赵松要做的,是如何在沉默中让“故事性”成为水中的游鱼,变动不居、时隐时现。在他眼中,真正的发现,总会让人沉默,而理解沉默,才是理解小说的开始。

赵松要写的是些微不足道的普通人——而他们的意识流动在理性与非理性之间。他们在力图存在和被动虚化之间尽力要抓住点什么,而他们那种挣扎的能量、相关的痛苦、想象与妄念,则会交织在一起,不断生成诡异而又致幻的和声。

无论赵松的小说以何种面貌示人,都呈现出正在生成中的勃勃生机——不是确定无疑的完成状态,而是你的,也是我的,不断变化中的内心世界。

作者简介

赵松,作家、评论家。辽宁抚顺人,现居上海。曾获“单向街书店文学奖·年度好书奖”及豆瓣年度中国文学高分榜TOP5之一。已出版小说集《伊春》《隐》《空隙》《抚顺故事集》《积木书》,志怪赏读《细听鬼唱诗》,随笔集《最好的旅行》,文学评论集《被夺走了时间的蚂蚁》。

目录信息

读后感

他,或者她,或者也可以是“你”。 故事里的人物往往面目模糊,名字、职业、年龄等社会信息皆暧昧不明,像城市的某个陌生人,静止在某个一瞥而过的画面里。而叙述者陡然切入,人物的意识从这一刻觉醒,观察着外部的世界。仿佛抽象派的画作,无论一颗树,一个人,或者一座城市…...

评分用户评价

人其实都是一座座孤岛,但不是孤绝的境,只要有船渡河,就可以抵达。赵松写的就是这些孤岛般的人,以及渡河的“船”,唯一的问题在于,船在哪儿?如果船出现了,你会上船么?大概未必。赵松的小说技术自不必多言。

评分这本小说集好像一本印象派画册,去像化让每个故事变得模糊,但小说的叙事都藏在光与影里,要非常有耐心地去感受。赵松笔下的人物大多聪明、冷静、多思、敏感,各自承受自己生命里的课题,对他们的刻画具有原真性,即时即地详尽生动,赵松常常对人物某一状态用普鲁斯特式的描写,连那一刻发生的声光电、电视、广播、新闻、报纸、风景都写得详细,让一刻可以变得深邃且漫长,看似无关,却是自然发生,承载了人复杂暧昧的情感,我们的生命的确都是由许许多多不确定瞬间组成,危机四伏,又有些无奈和柔情。

评分看书名原本以为是东北故事,结果是以脱离了地域背景的精神世界为重心。读起来有台湾作家“内向世代”流派的感觉,跟黄启泰的《防风林的外边》很像。

评分虽然作者把我拉黑了,但我还是说两句实话,为啥烂?1.字词上,用了太多指示词,好像、就像、而、吧……软绵绵的像是应试作文;2.比喻和意象十分一般,没有给人一下子的洞见,就比把女人比作鲜花多走了两步;3.心理侧写扁平化,人想的、做的,跟央视一套连续剧里的差似,那是人么?塑料人;4.块结构泄得太快,说完大碗宽面,接下来就是这个面又大、又宽,碗也大,碗里还有面,多没劲啊;5.故事不行,短篇小说最重要的确实不是传统故事,而是氛围,但氛围以缺席而在场,作者拼了老命,不停地直接制造“氛围”,结果呢,氛围以在场而缺席。总而言之,不是跟谁有仇,写的真的不行,彭剑斌、双雪涛、谈波……算同时代吧,都是氛围高手。郑执、陈春成,那也比这本强。豆瓣天天整个破圈子搁这儿互吹,有意思吗?对得起自己那颗曾有点温度的心吗?

评分常看外文书,乍看中国文学,被赵松的文字之美感动。仿佛身处阴天的雨林,看晨雾在叶片上凝结成水滴。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有