具体描述

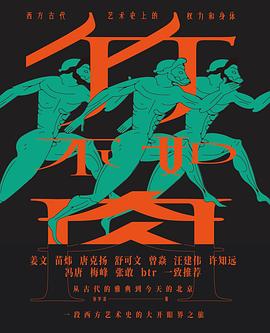

从公元前三千多年的古埃及到今天,从希腊、意大利、法国、俄罗斯到中国,在艺术史中穿凿“虫洞”,搭建不同时空的通路。古雅典人民英雄雕塑在工体北门影现,伦敦艺术大学前校长跟古埃及法老选择同款造型,听见耶路撒冷的审判在《憨豆先生》的插曲里回响,闻到身体精油的芳香从古希腊运动馆直 达你的健身房……“研究者的乐趣就在于,找出那些挑战魔镜的沉默证物,对它不停追问下去,等到它理竭词穷,它才会向你展示非你所愿的奇观。”“汉代的中国人和公元前6世纪的伊特鲁里亚人,不约而同地在死亡面前展现了夫妇宴饮的图像,仿佛死亡就是两只旧酒杯几乎听不见的轻轻一碰。”

从古埃及的《纳芙蒂蒂王后胸像》、古雅典的《握手言别》雕像、古罗马的《忧郁的罗马人》雕像,到中世纪的《夫人与独角兽》壁毯、文艺复兴时期的耶稣造像和艺术审查,再到现代的西尔维娅•斯莱的女性主义画作,作者选取了西方艺术史上的一些名作,并透过作品解读背后的思想和文化 ,带领我们展开了一段大开眼界的艺术之旅。

————————————

真正的研究者只研究让她着迷的东西。张宇凌以理性的态度回溯那段理性尚未萌芽的历史,让我们记起生命的本能。——姜文(演员、导演)

对我而言,《竹不如肉》是一段大开眼界之旅。张宇凌的行文细腻、广博且锐利,充满反常规的洞察。——许知远(作家、单向空间创始人)

我还清楚记得《竹不如肉》书中一些文章的编辑过程,哪段文字对应哪些图片,哪张图片太小了,要到哪里找大图。编辑其实就是替读者先看一遍稿子,在这个过程中,我喜欢上了艺术。希望张宇凌这本书能让你更喜欢艺术。——苗炜(作家、编辑)

我对张宇凌写作的艺术史,喜欢之外,还有信任。这种信任源于她文章中细密结实的知识底蕴,也源于她精神结构里的一种特殊的乌托邦性:活在艺术中,理性地燃烧,冷静地沉迷。——曾焱(《三联生活周刊》副主编)

《竹不如肉》以非常独特的视角为我们阐释了西方美术史上的诸多经典作品,以及它们背后鲜为人知的故事,加深了我们对西方文化的理解。——张敢(清华大学美术学院艺术史论系教授)

《竹不如肉》阅后,乃知艺术也洞穿人性。艺术史,是一曲权力和美、欲望和温情、身体和眼睛、荆棘和王冠……变奏的冰与火之歌。——唐克扬(建筑师和建筑史研究者、写作者)

意大利作家翁贝托•艾柯曾经说过,我们必须通过故事来理解这个世界。《竹不如肉》成功证明了这一点:张宇凌如同小说家一般,选取恰适的视角,用精彩的故事将读者拉进西方古代艺术世界。就这样,艺术史不再是枯燥的知识点,而成为一段脑力激荡的愉悦旅程。——btr(作家)

作者简介

张宇凌,艺术史研究者和写作者。毕业于北京大学和巴黎一大,艺术史暨考古学系博士。长期为《三联生活周刊》《新知》《单读》等杂志撰写艺术史专栏,曾任职于中央美术学院和尤伦斯当代艺术中心,现为北京金杜艺术中心总监,“艺食团”金杜艺术俱乐部创始人。著有《唯美主义》,译有《中世纪社会》《微精神分析》《是从中国,我给你写信》《康德与柏格森解读》等。

目录信息

01 雅典之爱

02 弑僭主者

03 瞧,这个人

04 忧患之子

05 贞洁纱

06 Disruption:美人儿来了

07 多么美好的长期租约

08 忧郁的罗马人

09 献给我唯一的欲望

10 用一个身份来爱你是不够的

11 与苏格拉底一起晨跑

参考书目

图片来源

· · · · · · (收起)

读后感

我想用“身体与爱,爱与死亡”来概括我对这本书的感受。身体必然走向死亡,人生无数的麻烦事,也是由一颗砰砰跳的心开始的——爱。爱人、爱事、爱物,然后面临一场又一场奇遇,然后死去。无论是雅典的同性之爱,丢勒的艺术之爱,都发于身体——“丝不如竹,竹不如肉”,“渐近...

评分真正的研究者只研究让她着迷的东西。张宇凌以理性的态度回溯那段理性尚未萌芽的历史,让我们记起生命的本能。——姜文(演员、导演) 对我而言,《竹不如肉》是一段大开眼界之旅。张宇凌的行文细腻、广博且锐利,充满反常规的洞察。——许知远(作家、单向空间创始人) 我还清...

评分凌晨一点看完最后一篇《与苏格拉底一起晨跑》,早上睁眼仿佛还置身于古希腊的广场,想象与哲人(作为“公民”)的激辨。 视角独特的艺术书,作者自言是一位“废墟爱好者”,书写的也是艺术史中那不易察觉的幽暗线索“权力和身体”。正如一个优秀的展览必然是切口极小、但研究深...

评分凌晨一点看完最后一篇《与苏格拉底一起晨跑》,早上睁眼仿佛还置身于古希腊的广场,想象与哲人(作为“公民”)的激辨。 视角独特的艺术书,作者自言是一位“废墟爱好者”,书写的也是艺术史中那不易察觉的幽暗线索“权力和身体”。正如一个优秀的展览必然是切口极小、但研究深...

评分爱是什么?亘古不变的主题。千百人有千百种解析,每人都有不同的感受和理解。同性或异性不过是爱的形式而不是本质,我们的感觉来了的时候都不会问自己为什么去爱,也没有答案额也没有时间。爱过了受伤了的时候才回去问为什么,那时其实就已经晚了。可是我们会学会聪明点吗,不...

用户评价

这本书给我带来的冲击,并非来自情节上的跌宕起伏,或者惊心动魄的戏剧冲突,而是来自一种缓慢而深刻的浸润。作者的文字,仿佛有种特殊的魔力,能够悄无声息地渗透进你的意识,然后在那儿生根发芽。我读的时候,并没有那种“一口气读完”的冲动,反而更喜欢放慢节奏,让每一个词语,每一个句子,都能够在脑海中停留片刻,慢慢消化。 我尤其惊叹于作者对情绪的捕捉能力。他似乎能够洞悉人内心最深处的那些微妙情感,然后用一种极其精准而又富有诗意的方式表达出来。那些隐秘的忧伤,那些不为人知的渴望,那些难以启齿的孤独,都在作者的笔下得到了最真实的呈现。我常常在阅读时,会因为一句描写而心头一颤,仿佛那句话就是对我内心某种状态的精准概括。 这本书的结构,也是让我印象深刻的地方。它并非严格意义上的线性叙事,更像是一幅由无数个小小的光斑组成的画卷,这些光斑之间相互呼应,相互映照,共同构建出一个意境深远的世界。我不会去刻意寻找情节的连贯性,而是沉浸在每一个独立的场景中,去感受它所传达的独特氛围。 作者在对“存在”的思考上,表现出了一种极为克制的智慧。他没有直接给出任何结论,也没有强行灌输任何观点,而是通过一个个生动的例子,一个个富有象征意义的意象,引导读者自己去思考,去体味。我感觉自己就像是在和作者一同探索,一同发现,这种参与感,让我对书中的内容有了更深的认同。 这本书的语言,是一种独特的魅力。它没有花哨的修饰,也没有过于晦涩的词汇,但却有一种强大的穿透力。我能感受到文字背后隐藏的深沉情感,那种对生活的热爱,对人性的洞察,以及对生命的敬畏。我常常会在阅读时,感到一种莫名的感动,仿佛作者与我心有灵犀。 我喜欢书中那些“留白”的处理。作者似乎并不担心读者会错过什么,而是故意留下一些想象的空间,让读者自己去填补。这种“留白”反而让故事更加丰富,更加立体,也让我对书中的人物和情节有了更深的思考。我会在合上书本之后,依然沉浸在书中的世界里,一遍又一遍地回味那些未曾明说的细节。 《竹不如肉》并非一本容易“读懂”的书,但它一定是一本能够“打动”你的书。它不会给你一个清晰的答案,但它会让你开始思考,开始感受。我感觉自己在这本书里,找到了一种久违的共鸣,一种与作者精神上的交流。 这本书的“意境”非常浓郁。作者善于运用意象来构建画面,营造氛围。我感觉自己在阅读时,就像是在欣赏一幅幅意境悠远的中国山水画,每一笔,每一墨,都充满了诗情画意。 我最欣赏作者的,是他对“平常”事物的独特视角。他能够从最普通的生活场景中,挖掘出不为人知的深度和美感。这种化平凡为神奇的能力,是我一直以来都很想学习的。 总而言之,《竹不如肉》是一本值得细细品味的书。它就像一杯陈年的老酒,需要慢慢地啜饮,才能体会到其中醇厚的滋味。

评分这本书,名为《竹不如肉》,光是这个名字就充满了引人遐思的意味。它不像那些直白的书名,反而像一个谜语,让我忍不住想去探寻它背后的故事。当我翻开第一页,就被一种独特的阅读体验所吸引。 作者的叙事方式,是一种我从未见过的。它不是传统意义上的时间线索,也不是跌宕起伏的情节。更像是一种意识流的展现,将我对世界的感知、情感的流动,以及记忆的碎片,以一种看似杂乱却又暗藏玄机的形式呈现出来。我感觉自己像是在一个巨大的迷宫里探索,每一条路径都通向不同的风景,需要我用心去感受,去连接。 我尤其被作者对细节的描绘所打动。他能够捕捉到生活中最平凡的瞬间,然后用一种极其诗意和深刻的语言将其放大。例如,对一段窗外的雨声的描绘,“那雨丝,像是天空不经意间洒落的泪滴,轻轻敲打着玻璃,每一声,都像是在诉说着一个古老的故事。”这种细腻的笔触,让我能够身临其境地感受到文字所营造的氛围。 《竹不如肉》带给我的,并非是一时的惊艳,而是一种长久的沉淀。它不会让你在读完时发出“哇”的惊叹,但却会在你的心中留下深深的思考。这本书就像一位沉默的智者,用它独特的语言,引导我去审视生活,去理解人性。 作者在处理“存在”这个主题时,展现出了一种非凡的智慧。他没有给出明确的答案,也没有强行灌输任何观点。而是通过一个个鲜活的意象,一个个富有象征意义的场景,让读者自己去探索,去感悟。我感觉自己像是站在一片广阔的原野上,而作者则为我指明了远方的地平线。 书中的语言,对我而言,是一种独特的享受。它没有华丽的辞藻,也没有晦涩的术语,但却有一种沉静而有力的美感。我能感受到文字背后涌动的情感,那种对生活的热爱,对人性的洞察,以及对生命的敬畏。我常常会在阅读时,感到一种莫名的感动,仿佛作者与我心有灵犀。 我非常欣赏作者在书中制造的那种“留白”。他似乎并不担心读者会因此而感到困惑,反而认为这种“留白”能够激发读者的想象力,让他们参与到故事的构建中来。这种“留白”的艺术,让我对书中的人物和情节有了更深的思考,也让这本书的阅读体验变得更加丰富和立体。 这本书的“重量”,不仅仅体现在它的纸张和页数上,更体现在它所承载的对生活、对人性的深刻反思。我能感受到作者在字里行间付出的心血,那种对生命的敬畏,对渺小的关注,以及对复杂的理解。 我常常在阅读时,会感到一种强烈的共鸣。作者所描绘的那些情感,那些体验,仿佛就是我曾经经历过的,或者是我内心深处一直以来隐藏着的。这种共鸣,让我感觉自己不再是孤单的,而是与作者,与书中人物,甚至与所有读过这本书的人,在某种意义上连接在了一起。 总而言之,《竹不如肉》是一本值得反复品读的书。它就像一位智慧的长者,用它独有的方式,向我展示了生活的真谛,人性的光辉,以及存在本身的奥秘。

评分这本书,真的有一种让人沉浸进去的魔力。我打开它的那一刻,就仿佛踏入了一个截然不同的世界,一个由作者用文字精心构建的、充满神秘气息的空间。我花了很长时间才从这种状态中抽离出来,那种感觉,就像是从一场漫长而逼真的梦境中醒来。 我尤其着迷于作者对细节的极致追求。无论是对人物内心情绪的描摹,还是对场景氛围的刻画,都达到了令人惊叹的精细度。我能感受到作者像一位技艺精湛的雕塑家,用文字一点点地打磨,一点点地雕琢,直到每一个细节都散发出恰到好处的光泽。比如,他描绘一个人物的眼神时,不会仅仅说“他很悲伤”,而是会写“他的眼神,如同被雨水冲刷过的青石,蒙上了一层淡淡的忧郁,又藏着不易察觉的坚韧”。这种细腻入微的描写,瞬间就将人物的内心世界呈现在我眼前。 让我感到惊喜的是,这本书的叙事方式非常规整。它没有给我一个清晰的故事线索,也没有明确的主角。更像是由许多独立的片段组成,这些片段看似零散,却又通过某种看不见的线索,一种情感的共鸣,将它们巧妙地连接在一起。这种非线性的结构,反而给我一种更加自由的阅读体验,让我可以按照自己的节奏去探索,去发现。 作者在处理“人性”这个主题时,展现出了一种极为深刻的洞察力。他并没有简单地将人分为好人或坏人,而是深入到人性的复杂之处,展现出人性的多面性和矛盾性。我能感受到,书中的人物并非完美的,他们有自己的弱点,有自己的挣扎,但也正因为如此,他们才显得更加真实,更加 relatable。 这本书的语言,是一种独特的艺术。它不是华丽的辞藻堆砌,也不是平铺直叙的白话。更像是一种沉静而有力的力量,一种能够触及灵魂的语言。我常常会在阅读时,被某一句简短的话所打动,然后反复咀嚼,仿佛在那句话里,找到了自己一直以来渴望表达,却又无法言说的东西。 我非常喜欢作者在书中制造的那种“留白”。他似乎并不担心读者会因此而感到困惑,反而认为这种“留白”能够激发读者的想象力,让他们参与到故事的构建中来。这种“留白”的艺术,让我对书中的人物和情节有了更深的思考,也让这本书的阅读体验变得更加丰富和立体。 《竹不如肉》这本书,给了我一种非常特别的阅读感受。它不是那种读完就忘的快餐读物,它会像一本书中的某个意象一样,在我心中留下深刻的印记,然后随着时间的推移,慢慢地发酵,慢慢地生长。 我常常在阅读时,会感到一种强烈的共鸣。作者所描绘的那些情感,那些体验,仿佛就是我曾经经历过的,或者是我内心深处一直以来隐藏着的。这种共鸣,让我感觉自己不再是孤单的,而是与作者,与书中人物,甚至与所有读过这本书的人,在某种意义上连接在了一起。 这本书的“重量”,不仅仅体现在它的纸张和页数上,更体现在它所承载的对生活、对人性的深刻反思。我能感受到作者在字里行间付出的心血,那种对生命的敬畏,对渺小的关注,以及对复杂的理解。 总的来说,《竹不如肉》是一本值得反复品读的书。它就像一位智慧的长者,用它独有的方式,向我展示了生活的真谛,人性的光辉,以及存在本身的奥秘。

评分初次拿到《竹不如肉》这本书,便被它那简洁却充满想象空间的书名所吸引。我开始在脑海中勾勒“竹”与“肉”之间可能存在的千丝万缕的联系,是关于生命的顽强与脆弱,是关于物质与精神的博弈,抑或是关于某种被压抑的欲望?带着这份好奇,我翻开了书页。 这本书的叙事方式,对我而言,是一种全新的体验。它没有遵循传统意义上的情节发展,没有明确的开端、发展和结局。更像是由一系列碎片化的场景和片段构成,这些碎片之间并非简单的线性连接,而是通过一种隐秘的情感线索,一种意境上的呼应,将它们巧妙地串联起来。我感觉自己像是在一个巨大的拼图中,需要自己去寻找那些缺失的部分,去理解它们之间的内在关联。 作者在文字的运用上,展现出了一种令人惊叹的功力。他笔下的语言,没有华丽的辞藻,也没有生僻的词汇,但却有一种穿透人心的力量。我能清晰地感受到文字背后涌动的情感,那种淡淡的忧伤,那种不为人知的渴望,亦或是那种根植于内心的坚韧。仿佛作者能直接触碰到我内心最柔软的部分,引起强烈的共鸣。 我尤为欣赏作者对细节的把握。无论是对人物情绪的捕捉,还是对环境氛围的渲染,都显得极其精准而富有张力。他不会直接告诉你人物的情绪是什么,而是通过对他们眼神、动作、甚至是细微表情的描绘,让你自己去体会。这种“间接”的描写方式,反而更加引人入胜,让我对书中的人物产生了深深的好奇和同情。 《竹不如肉》这本书,给我的感受,并非来自情节上的起伏跌宕,而是来自一种缓慢而深刻的浸润。它就像一阵微风,悄无声息地拂过,然后在心底留下淡淡的痕迹。我不会因为某个情节而激动,但会在某个句子,某个意象前停下来,反复回味,然后沉思。 作者在处理“存在”这个宏大的主题时,展现出了一种令人称道的克制。他没有直接给出任何结论,也没有强行灌输任何观点。而是通过一个又一个鲜活的例子,一个个富有象征意义的意象,引导读者自己去思考,去体味。我感觉自己就像是在和作者一同探索,一同发现,这种参与感,让我对书中的内容有了更深的认同。 我喜欢书中那些“留白”的处理。作者似乎并不担心读者会错过什么,而是有意留下一些想象的空间,让读者自己去填补。这种“留白”反而让故事更加丰富,更加立体,也让我对书中的人物和情节有了更深的思考,仿佛每一次阅读,都能有新的发现。 这本书的“重量”,不仅仅体现在它的纸张和页数上,更体现在它所承载的对生活、对人性的深刻反思。我能感受到作者在字里行间付出的心血,那种对生命的敬畏,对渺小的关注,以及对复杂的理解。 我常常在阅读时,会感到一种强烈的共鸣。作者所描绘的那些情感,那些体验,仿佛就是我曾经经历过的,或者是我内心深处一直以来隐藏着的。这种共鸣,让我感觉自己不再是孤单的,而是与作者,与书中人物,甚至与所有读过这本书的人,在某种意义上连接在了一起。 总而言之,《竹不如肉》是一本值得反复品读的书。它就像一位智慧的长者,用它独有的方式,向我展示了生活的真谛,人性的光辉,以及存在本身的奥秘。

评分初次接触《竹不如肉》,最先吸引我的,便是它那极富冲击力的书名。它不同于常见的温婉或直接的命名方式,而是带着一种隐喻和张力,让我充满了好奇。拿到书的那一刻,我就迫不及待地想知道,在“竹”与“肉”之间,究竟蕴藏着怎样的故事和深意。 这本书的叙事风格,是一种我从未体验过的奇特韵律。它不像我过去读过的任何一本小说,拥有清晰的时间线和明确的叙事逻辑。相反,它更像是一场心灵的漫游,将我带入一个个充满想象和象征的画面之中。我被这种非线性的叙事方式深深吸引,仿佛在参与一场寻宝游戏,需要自己去发现隐藏在文字背后的线索和意义。 作者在细节上的描绘,简直是一种艺术。无论是对自然景色的描摹,例如“那片竹林,在月光下,仿佛是被打磨过的玉石,泛着清冷的光泽”,还是对人物内心世界的刻画,“她的眼神里,藏着一种被时间磨砺过的坚韧,像老树的年轮,层层叠叠”,都充满了诗意和画面感。这些细节并非简单的堆砌,而是像一个个精巧的暗号,一旦被解读,便能触动读者内心深处的情感。 我特别喜欢作者对于“存在”的探讨。它没有采用宏大的哲学论述,也没有生硬的说教,而是通过一个个鲜活的意象,一个个贴近生活的场景,让读者自己去感受、去体悟“活着”的况味。有时是淡淡的忧愁,有时是悄然的欣喜,有时是难以言说的迷茫,却都如此真实,如此触动人心。 书中的语言,对我而言,是一种独特的享受。它没有冗余的修饰,也没有晦涩的词汇,但却有一种沉静而有力的美感。我能感受到文字背后涌动的情感,那种说不清道不明的忧伤,或是那种不为人知的希望。作者似乎有一种魔力,能够将最细微的情感,最复杂的思绪,用最简洁却最动人的方式表达出来。 最让我印象深刻的是,作者在叙事中刻意留下的“空白”。他并不急于将所有的故事都说得明明白白,而是有意留下一些模糊的区域,让读者去填补,去想象。这种“留白”反而赋予了故事更广阔的解读空间,也让我对书中的人物和情节有了更深的思考,仿佛每一次阅读,都能有新的发现。 《竹不如肉》这本书,给我带来的,不是那种情节上的跌宕起伏,也不是惊心动魄的戏剧冲突,而是一种缓慢而深刻的浸润。它就像一位无声的朋友,与我进行了一场深入的灵魂对话。 我感觉自己在阅读这本书的过程中,逐渐放慢了脚步,学会了去感受那些被忽略的细微之处。作者仿佛教会了我如何用一种更加细腻,更加深刻的目光去审视生活,去理解人。 这本书的“意境”非常浓郁。作者善于运用意象来构建画面,营造氛围。我感觉自己在阅读时,就像是在欣赏一幅幅意境悠远的中国山水画,每一笔,每一墨,都充满了诗情画意。 总而言之,《竹不如肉》是一本需要静下心来,慢慢品味的著作。它就像一杯陈年的老酒,需要慢慢地啜饮,才能体会到其中醇厚的滋味。

评分这本书,《竹不如肉》,光是名字就足以让人好奇不已。它不像很多书名那样直白,而是带着一种独特的韵味,仿佛蕴藏着某种不为人知的秘密。我拿到它的时候,就有一种莫名的期待,不知道它会带我进入一个怎样的世界。 翻开书页,我立刻被一种奇特的叙事风格所吸引。作者并没有按照传统的线性逻辑来讲述故事,而是将时间、空间和人物的情感碎片化地呈现出来。这种非线性的叙事方式,就像是在给我一张破碎的星图,需要我自己去连接,去解读,去拼凑出完整的宇宙。刚开始可能会有些许的挑战,但一旦你投入其中,便会发现这种方式带来的独特魅力。 作者在对细节的刻画上,达到了令人惊叹的境界。无论是对一个场景的描绘,还是对人物内心活动的捕捉,都显得极其细腻和生动。他仿佛拥有透视人心的能力,能够精准地捕捉到那些最细微的情感波动,然后用最恰当的文字将其呈现出来。我常常在阅读时,会因为某一句描写而停下来,反复品味,仿佛在那句话里,找到了自己曾经忽略的某个瞬间。 《竹不如肉》带给我的,不是那种情节上的跌宕起伏,而是更为深沉的、缓缓渗透的力量。它就像一种淡淡的香气,在不知不觉中弥漫开来,然后悄悄地占据你的心灵。我不会因为某个戏剧性的转折而激动,但会在某个意象、某个哲思的瞬间,感到一种深深的触动。 最让我赞赏的是,作者在处理“人性”这个永恒的主题时,所展现出的深刻洞察力。他并没有简单地将人脸谱化,而是深入到人性的复杂地带,展现出人性的多面性和矛盾性。我能感受到,书中的人物并非完美的,他们有自己的挣扎,有自己的困惑,但也正因为如此,他们才显得更加真实,更加 relatable。 书中的语言,对我而言,是一种纯粹的艺术享受。它没有华丽的辞藻,也没有晦涩的术语,但却有一种沉静而有力的美感。我能感受到文字背后涌动的情感,那种对生活的热爱,对人性的洞察,以及对生命的敬畏。我常常会在阅读时,感到一种莫名的感动,仿佛作者与我心有灵犀。 我尤其喜欢作者在书中制造的那种“留白”。他似乎并不担心读者会因此而感到困惑,反而认为这种“留白”能够激发读者的想象力,让他们参与到故事的构建中来。这种“留白”的艺术,让我对书中的人物和情节有了更深的思考,也让这本书的阅读体验变得更加丰富和立体。 这本书的“重量”,不仅仅体现在它的纸张和页数上,更体现在它所承载的对生活、对人性的深刻反思。我能感受到作者在字里行间付出的心血,那种对生命的敬畏,对渺小的关注,以及对复杂的理解。 我常常在阅读时,会感到一种强烈的共鸣。作者所描绘的那些情感,那些体验,仿佛就是我曾经经历过的,或者是我内心深处一直以来隐藏着的。这种共鸣,让我感觉自己不再是孤单的,而是与作者,与书中人物,甚至与所有读过这本书的人,在某种意义上连接在了一起。 总而言之,《竹不如肉》是一本值得反复品读的书。它就像一位智慧的长者,用它独有的方式,向我展示了生活的真谛,人性的光辉,以及存在本身的奥秘。

评分初次拿到《竹不如肉》这本书,便被它那简洁却充满想象空间的书名所吸引。我开始在脑海中勾勒“竹”与“肉”之间可能存在的千丝万缕的联系,是关于生命的顽强与脆弱,是关于物质与精神的博弈,抑或是关于某种被压抑的欲望?带着这份好奇,我翻开了书页。 这本书的叙事方式,对我而言,是一种全新的体验。它没有遵循传统意义上的情节发展,没有明确的开端、发展和结局。更像是由一系列碎片化的场景和片段构成,这些碎片之间并非简单的线性连接,而是通过一种隐秘的情感线索,一种意境上的呼应,将它们巧妙地串联起来。我感觉自己像是在一个巨大的拼图中,需要自己去寻找那些缺失的部分,去理解它们之间的内在关联。 作者在文字的运用上,展现出了一种令人惊叹的功力。他笔下的语言,没有华丽的辞藻,也没有生僻的词汇,但却有一种穿透人心的力量。我能清晰地感受到文字背后涌动的情感,那种淡淡的忧伤,那种不为人知的渴望,亦或是那种根植于内心的坚韧。仿佛作者能直接触碰到我内心最柔软的部分,引起强烈的共鸣。 我尤为欣赏作者对细节的把握。无论是对人物情绪的捕捉,还是对环境氛围的渲染,都显得极其精准而富有张力。他不会直接告诉你人物的情绪是什么,而是通过对他们眼神、动作、甚至是细微表情的描绘,让你自己去体会。这种“间接”的描写方式,反而更加引人入胜,让我对书中的人物产生了深深的好奇和同情。 《竹不如肉》这本书,给我的感受,并非来自情节上的起伏跌宕,而是来自一种缓慢而深刻的浸润。它就像一阵微风,悄无声息地拂过,然后在心底留下淡淡的痕迹。我不会因为某个情节而激动,但会在某个句子,某个意象前停下来,反复回味,然后沉思。 作者在处理“存在”这个宏大的主题时,展现出了一种令人称道的克制。他没有直接给出任何结论,也没有强行灌输任何观点。而是通过一个又一个鲜活的例子,一个个富有象征意义的意象,引导读者自己去思考,去体味。我感觉自己就像是在和作者一同探索,一同发现,这种参与感,让我对书中的内容有了更深的认同。 我喜欢书中那些“留白”的处理。作者似乎并不担心读者会错过什么,而是有意留下一些想象的空间,让读者自己去填补。这种“留白”反而让故事更加丰富,更加立体,也让我对书中的人物和情节有了更深的思考,仿佛每一次阅读,都能有新的发现。 这本书的“重量”,不仅仅体现在它的纸张和页数上,更体现在它所承载的对生活、对人性的深刻反思。我能感受到作者在字里行间付出的心血,那种对生命的敬畏,对渺小的关注,以及对复杂的理解。 我常常在阅读时,会感到一种强烈的共鸣。作者所描绘的那些情感,那些体验,仿佛就是我曾经经历过的,或者是我内心深处一直以来隐藏着的。这种共鸣,让我感觉自己不再是孤单的,而是与作者,与书中人物,甚至与所有读过这本书的人,在某种意义上连接在了一起。 总而言之,《竹不如肉》是一本值得反复品读的书。它就像一位智慧的长者,用它独有的方式,向我展示了生活的真谛,人性的光辉,以及存在本身的奥秘。

评分初次接触《竹不如肉》,最先吸引我的,便是它那极富冲击力的书名。它不同于常见的温婉或直接的命名方式,而是带着一种隐喻和张力,让我充满了好奇。拿到书的那一刻,我就迫不及待地想知道,在“竹”与“肉”之间,究竟蕴藏着怎样的故事和深意。 这本书的叙事风格,是一种我从未体验过的奇特韵律。它不像我过去读过的任何一本小说,拥有清晰的时间线和明确的叙事逻辑。相反,它更像是一场心灵的漫游,将我带入一个个充满想象和象征的画面之中。我被这种非线性的叙事方式深深吸引,仿佛在参与一场寻宝游戏,需要自己去发现隐藏在文字背后的线索和意义。 作者在细节上的描绘,简直是一种艺术。无论是对自然景色的描摹,例如“那片竹林,在月光下,仿佛是被打磨过的玉石,泛着清冷的光泽”,还是对人物内心世界的刻画,“她的眼神里,藏着一种被时间磨砺过的坚韧,像老树的年轮,层层叠叠”,都充满了诗意和画面感。这些细节并非简单的堆砌,而是像一个个精巧的暗号,一旦被解读,便能触动读者内心深处的情感。 我特别喜欢作者对于“存在”的探讨。它没有采用宏大的哲学论述,也没有生硬的说教,而是通过一个个鲜活的意象,一个个贴近生活的场景,让读者自己去感受、去体味“活着”的况味。有时是淡淡的忧愁,有时是悄然的欣喜,有时是难以言说的迷茫,却都如此真实,如此触动人心。 书中的语言,对我而言,是一种独特的享受。它没有冗余的修饰,也没有晦涩的词汇,但却有一种沉静而有力的美感。我能感受到文字背后涌动的情感,那种说不清道不明的忧伤,或是那种不为人知的希望。作者似乎有一种魔力,能够将最细微的情感,最复杂的思绪,用最简洁却最动人的方式表达出来。 最让我印象深刻的是,作者在叙事中刻意留下的“空白”。他并不急于将所有的故事都说得明明白白,而是有意留下一些模糊的区域,让读者去填补,去想象。这种“留白”反而赋予了故事更广阔的解读空间,也让我对书中的人物和情节有了更深的思考,仿佛每一次阅读,都能有新的发现。 《竹不如肉》这本书,给我带来的,不是那种情节上的跌宕起伏,也不是惊心动魄的戏剧冲突,而是一种缓慢而深刻的浸润。它就像一阵微风,悄无声息地拂过,然后在心底留下淡淡的痕迹。我不会因为某个情节而激动,但会在某个句子,某个意象前停下来,反复回味,然后沉思。 作者在处理“存在”这个宏大的主题时,展现出了一种令人称道的克制。他没有直接给出任何结论,也没有强行灌输任何观点。而是通过一个又一个鲜活的例子,一个个富有象征意义的意象,引导读者自己去思考,去体味。我感觉自己就像是在和作者一同探索,一同发现,这种参与感,让我对书中的内容有了更深的认同。 我喜欢书中那些“留白”的处理。作者似乎并不担心读者会错过什么,而是有意留下一些想象的空间,让读者自己去填补。这种“留白”反而让故事更加丰富,更加立体,也让我对书中的人物和情节有了更深的思考,仿佛每一次阅读,都能有新的发现。 总而言之,《竹不如肉》是一本值得反复品读的书。它就像一位智慧的长者,用它独有的方式,向我展示了生活的真谛,人性的光辉,以及存在本身的奥秘。

评分《竹不如肉》这本书,光是书名就让我充满了好奇。它既不像寻常的书名那样直白,又不像故弄玄虚的标题,而是带着一种难以言喻的张力,仿佛一个未解之谜,引人深思。拿到这本书的时候,我就迫不及待地想去揭开它神秘的面纱。 这本书的叙事方式,对我来说,是一次全新的挑战,也是一次别样的惊喜。作者并没有遵循传统意义上的情节发展,而是以一种更加抽象、更加诗意的方式来构建故事。它更像是一系列意象的组合,或是情感的碎片,需要读者自己去连接,去想象,去构建属于自己的理解。我感觉自己像是行走在一个意境深远的水墨画卷中,每一笔,每一墨,都充满了无限的遐想空间。 作者在文字的运用上,展现出了一种令人惊叹的功力。他笔下的语言,没有华丽的辞藻,也没有生僻的词汇,但却有一种穿透人心的力量。我能清晰地感受到文字背后涌动的情感,那种淡淡的忧伤,那种不为人知的渴望,亦或是那种根植于内心的坚韧。仿佛作者能直接触碰到我内心最柔软的部分,引起强烈的共鸣。 我尤为欣赏作者对细节的把握。无论是对人物情绪的捕捉,还是对环境氛围的渲染,都显得极其精准而富有张力。他不会直接告诉你人物的情绪是什么,而是通过对他们眼神、动作、甚至是细微表情的描绘,让你自己去体会。这种“间接”的描写方式,反而更加引人入胜,让我对书中的人物产生了深深的好奇和同情。 《竹不如肉》这本书,给我的感受,并非来自情节上的起伏跌宕,而是来自一种缓慢而深刻的浸润。它就像一阵微风,悄无声息地拂过,然后在心底留下淡淡的痕迹。我不会因为某个情节而激动,但会在某个句子,某个意象前停下来,反复回味,然后沉思。 作者在处理“存在”这个宏大的主题时,展现出了一种令人称道的克制。他没有直接给出任何结论,也没有强行灌输任何观点。而是通过一个又一个鲜活的例子,一个个富有象征意义的意象,引导读者自己去思考,去体味。我感觉自己就像是在和作者一同探索,一同发现,这种参与感,让我对书中的内容有了更深的认同。 我喜欢书中那些“留白”的处理。作者似乎并不担心读者会错过什么,而是有意留下一些想象的空间,让读者自己去填补。这种“留白”反而让故事更加丰富,更加立体,也让我对书中的人物和情节有了更深的思考,仿佛每一次阅读,都能有新的发现。 这本书的“重量”,不仅仅体现在它的纸张和页数上,更体现在它所承载的对生活、对人性的深刻反思。我能感受到作者在字里行间付出的心血,那种对生命的敬畏,对渺小的关注,以及对复杂的理解。 我常常在阅读时,会感到一种强烈的共鸣。作者所描绘的那些情感,那些体验,仿佛就是我曾经经历过的,或者是我内心深处一直以来隐藏着的。这种共鸣,让我感觉自己不再是孤单的,而是与作者,与书中人物,甚至与所有读过这本书的人,在某种意义上连接在了一起。 总而言之,《竹不如肉》是一本值得反复品读的书。它就像一位智慧的长者,用它独有的方式,向我展示了生活的真谛,人性的光辉,以及存在本身的奥秘。

评分这本《竹不如肉》,光是书名就足够引人遐思了。我拿到这本书的时候,就一直在琢磨,这“竹”和“肉”之间,到底有什么样的联系,又或是存在着怎样的对比?是作者在借物喻人,还是在探讨某种生存状态?翻开书页,我被一种奇特的叙事方式所吸引。它不像我以往读过的任何一本书,没有清晰的时间线,也没有明确的主人公。故事就像一条蜿蜒的河流,时而湍急,时而舒缓,将我带入一个又一个充满意象和象征的场景。 我尤其喜欢作者在细节上的描摹。无论是对环境的刻画,比如“那片竹林,在月光下,仿佛是被打磨过的玉石,泛着清冷的光泽”,还是对人物情绪的捕捉,“她的眼神里,藏着一种被时间磨砺过的坚韧,像老树的年轮,层层叠叠”。这些细节并不是简单的堆砌,而是像精巧的机关,一旦触动,便能解锁读者心中深埋的情感。有时候,我甚至会因为某一句描写而停下来,反复品味,仿佛在咀嚼一段深邃的人生哲理。 这本书的语言是一种独特的艺术。它不是华丽的辞藻堆砌,也不是平铺直叙的流水账。更像是有一种内在的韵律,一种沉静而有力的力量。我常常能感受到文字背后涌动的情感,那种说不清道不明的忧伤,或是那种不为人知的希望。作者似乎有一种魔力,能够将最细微的情感,最复杂的思绪,用最简洁却最动人的方式表达出来。我读的时候,常常会恍惚,仿佛自己就置身于书中那个世界,感受着人物的喜怒哀乐。 让我着迷的还有书中那些“留白”。作者似乎并不急于把所有的故事都讲清楚,而是故意留下一些模糊的地带,让读者自己去填补,去想象。这种“留白”反而赋予了故事更广阔的解读空间,也让我对书中的人物和情节有了更深的思考。我会在合上书本之后,依然沉浸在书中的世界里,一遍又一遍地回味那些未曾明说的情节,试图从中挖掘出更深层的含义。 这本书的结构也十分巧妙。它不像传统的小说那样有清晰的开头、发展和结尾。更像是由一系列碎片化的场景和片段组成,这些碎片之间并非简单的线性连接,而是通过某种隐秘的线索,一种情感的共鸣,将它们巧妙地串联起来。这种非线性的叙事方式,恰恰模拟了我们记忆的运作方式,既打乱了时间顺序,又保留了情感的温度。 读《竹不如肉》的过程中,我常常会有“啊,原来是这样”的恍然大悟,但这种“原来是这样”并非来自情节的揭示,而是来自对某种情感、某种哲理的感悟。作者似乎在不经意间,将人生中最深刻的道理,用一种温和的方式注入到读者的心中。我会在读到某些句子时,反复咀嚼,然后默默点头,仿佛找到了自己内心深处一直以来想要表达,却又无法言说的东西。 这本书的“重量”不仅仅体现在它的纸张和页数上,更体现在它所承载的厚重感。我能感受到作者在字里行间付出的心血,那种对生活、对人性的深刻洞察。这本书不是那种读完就忘的快餐读物,它会像一颗种子一样,在我心中悄然发芽,然后慢慢生长,影响着我对待生活的方式。 我特别欣赏作者在对“存在”这件事的描绘。它不是宏大的哲学探讨,也不是沉闷的理论说教,而是通过一个个鲜活的意象,一个个细腻的场景,让读者去感受“活着”本身的那种况味。有时是淡淡的愁绪,有时是悄然的欣喜,有时是难以言说的迷茫,却都真实得令人心痛。 这本书让我意识到,很多时候,我们所追求的“宏大”和“深刻”,其实就隐藏在那些最平凡、最日常的瞬间之中。作者正是抓住了这些瞬间,然后用一种别具一格的方式,将它们放大,让我们得以窥见其中蕴含的巨大能量。 读完《竹不如肉》,我久久不能平静。它像一位无声的朋友,与我进行了一场深入的灵魂对话。我在这本书里,找到了对很多问题的答案,也发现了更多值得去探索的问题。这是一本值得反复阅读、反复品味的佳作。

评分身体 理念 德性

评分“从古至今的每一秒,每个人类一旦发现自己也有吱吱响的肉体,他人也有怦怦跳的心灵,他的大麻烦就开始了。” 原来这句我爱了这么久的话是张女士写出来的。

评分“For your taste and courage to be a potato!”雅典之爱开篇就让人惊喜,将艺术及历史中的权力与身体、爱与欲娓娓道来,十分平易近人也引人入胜。封面很喜欢,更喜欢线装到底不设书脊的设计,可以一翻到底太舒服啦。

评分文字精彩!

评分身体 理念 德性

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有