具体描述

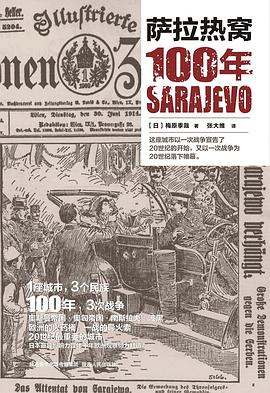

*1座城市,3个民族,100年,3次战争。

*20世纪在这里开始,也在这里结束。

*以萨拉热窝的宏大历史为经,以居住其中的三个家族的历史为纬,展现“欧洲的耶路撒冷”——萨拉热窝历经奥斯曼帝国、奥匈帝国、南斯拉夫、波黑的百年激荡。

*日本重量级媒体《朝日新闻》十年欧洲观察。

这本书讲述了被称为“欧洲耶路撒冷”的萨拉热窝这一亚欧大陆交通要道,这一宗教、民族、文化交汇之地*近100年的历史。该书作者以萨拉热窝的宏大历史为经,以居住其中的三个家族的历史为纬,既展现了萨拉热窝历经奥斯曼帝国、奥匈帝国、南斯拉夫、波黑的百年激荡,又通过三个家族的命运呈现了大时代下个体生命的真实经历。作者梅原季哉,日本重量级媒体《朝日新闻》欧洲分社社长,十几年间一直围绕巴尔干地区的历史和战争进行采访。

作者简介

梅原季哉,《朝日新闻》欧洲分社社长。1964年生人,1988年毕业于国际基督教大学(ICU)教养学部,后进入《朝日新闻》,开始记者生涯。曾以特派员的身份到访布鲁塞尔、维也纳、华盛顿等地,后又在国际报道部担任过编辑部主任等职。

目录信息

教科书中描写的暗杀场景

“互相杀戮”并不是历史的全部

透过平民家史看萨拉热窝百年

复杂表面的背后

波黑简史——从古代到20世纪80年代

东西分裂的源头

奥斯曼土耳其的统治

并入哈布斯堡帝国的版图

夺得新领土的塞尔维亚

始于萨拉热窝事件的第一次世界大战

四年间1000万人死亡

埋下祸根的战后处理

南斯拉夫王国的诞生

纳粹傀儡国的统治

铁托的独立自主的社会主义路线

“一国之内”

反映国家的真实形象

萨拉热窝冬奥会,八年后的战火

从第一次世界大战到南斯拉夫王国时代

20世纪的起点

埋伏在车队必经之路上

是恐怖分子还是英雄?

抵制维也纳爱乐乐团的音乐会

追溯百年家史

三代历史世家,“祖父曾目击萨拉热窝事件”

反塞尔维亚人运动

教职被剥夺,遭受严酷拷问

“我是欧洲人”

中世纪西班牙逃亡者的后裔

参与萨拉热窝事件审判的伯父

南斯拉夫王国的统治

萨拉热窝应有尽有

从第二次世界大战到社会主义时代

纳粹的侵略和互相之间的报复

未曾迎合当局的祖父

从塞尔维亚人到“意大利人”

目睹野蛮的暴尸行为

庇护犹太人的义人

不受待见的一家

同铁托的偶遇

民族主义是禁忌

破灭的五环理想

南斯拉夫解体和内战初期

关于“之前的那场战争”的记忆

米洛舍维奇的崛起

600年前的失败

自由选举带来的后果

斯洛文尼亚、克罗地亚独立

三足鼎立

波黑共和国内联合执政的垮台

“我们立场不同”

再次响起的枪声

围城中的萨拉热窝

造成悲剧的地形

新南联盟的形成

胶着之中

和平外交艰难前行

围城中的生活

生命线——地下隧道

通过艺术进行反抗

同敌人进行的奇妙交流

守护生活

塞尔维亚人即是“恶”吗?

因“集中营”而备受谴责

从炮击市场事件到北约空袭

“平庸之恶”

被同胞攻击的塞尔维亚族教授

塞尔维亚人也遭到了屠杀

不走运的精英

偷偷赠予的警徽

五次逃脱

内战结束和战后体制

局势变化和四个月的停战

斯雷布雷尼察大屠杀

代顿和平协议与内战的结束

战后的历程

南斯拉夫的完全消失

“失去的二十年”

如何清算过去,如何讲给未来

指责国际法庭的被告

将国际司法机构视为“反塞族”工具的风潮

对国际人道法的不理解

“年轻一代更理解我们”

历史教育也给一线教师带来压力

身份确认才是迈向和平的起点

一体化是否取得了进展?

以民族均衡为优先的不正常的政体

比观察员地位更高的代顿协议

犹太人幸存下来了吗?

军队是罕见的一体化的象征

不管是在波黑,还是在阿富汗

来到绿茵场上,还管什么民族

欧洲人和穆斯林的双重身份

主动皈依伊斯兰教

被引渡至关塔那摩的“伊斯兰激进派”

那不是我们的伊斯兰教

“文明的冲突”并非必然

终章 从文明的十字路口,到普遍的人性

街景中的历史

这不是“民族纷争”

延续至今的多样性和宽容传统

对日本而言的普遍性意义

同历史的和解与国际法

不人道罪行无法免责

围绕战后“审判”的不和谐音

参考文献

· · · · · · (收起)

读后感

在南斯拉夫文化的诸国中,最广为国内大众熟知的,可能便是塞尔维亚。就笔者个人而言,从20世纪初引燃一战的塞尔维亚人刺客,到20世纪末北约军队轰炸我国驻贝尔格莱德大使馆,再到近期新冠病毒爆发后塞总统武契奇对华求助,这一系列或出现在历史教科书上,或出现在大众媒体上的...

评分昨天读的《萨拉热窝100年》,日本《朝日新闻》欧洲分社社长梅原季哉所整理,陕西新华出版传媒集团陕西人民出版社印刷发行。 通过书中,可以看出来,“波黑”的定义:波斯尼亚和黑塞哥维那,第一次对这一国家的范畴有了认识(之前一直以为和黑山有关系呢)。 因为历史的原因,国...

评分在南斯拉夫文化的诸国中,最广为国内大众熟知的,可能便是塞尔维亚。就笔者个人而言,从20世纪初引燃一战的塞尔维亚人刺客,到20世纪末北约军队轰炸我国驻贝尔格莱德大使馆,再到近期新冠病毒爆发后塞总统武契奇对华求助,这一系列或出现在历史教科书上,或出现在大众媒体上的...

评分在南斯拉夫文化的诸国中,最广为国内大众熟知的,可能便是塞尔维亚。就笔者个人而言,从20世纪初引燃一战的塞尔维亚人刺客,到20世纪末北约军队轰炸我国驻贝尔格莱德大使馆,再到近期新冠病毒爆发后塞总统武契奇对华求助,这一系列或出现在历史教科书上,或出现在大众媒体上的...

评分在南斯拉夫文化的诸国中,最广为国内大众熟知的,可能便是塞尔维亚。就笔者个人而言,从20世纪初引燃一战的塞尔维亚人刺客,到20世纪末北约军队轰炸我国驻贝尔格莱德大使馆,再到近期新冠病毒爆发后塞总统武契奇对华求助,这一系列或出现在历史教科书上,或出现在大众媒体上的...

用户评价

我被这本书的叙事方式深深吸引,它没有采用传统的线性时间顺序,而是通过不同时期、不同人物的视角,交织出萨拉热窝百年的恢弘画卷。这种跳跃式的叙事,反而让历史的进程更加立体和生动。我看到了不同时代人们的生活,他们的梦想、他们的挣扎、他们的爱恨情仇。作者对每一个人物的塑造都极其用心,即使是那些短暂出现的人物,也都有着鲜明的个性和独特的经历。我尤其喜欢书中关于女性在历史中的角色的描写,她们在男性主导的社会中,依然展现出了强大的生命力和影响力。我看到了那些在战乱中承担起家庭重担的母亲,看到了那些在社会变革中发声的知识女性,看到了那些在艺术领域闪耀的女性艺术家。她们的故事,让我对女性的坚韧与智慧有了更深的理解。这本书也让我对“民族认同”这个概念有了更深入的思考。在萨拉热窝这样一个多元文化交融的城市,人们的身份认同常常是复杂而多层次的,这种身份的碰撞与融合,既是这座城市的魅力所在,也是它面临挑战的原因之一。作者以一种非常客观和包容的态度,展现了这种复杂性,让我对不同文化背景下的人们有了更多的理解与尊重。

评分翻开这本书,我立刻被一股浓郁的、仿佛来自遥远时空的氛围所笼罩。作者对萨拉热窝的描绘,不仅仅是地理位置的介绍,更是对这座城市灵魂的挖掘。它像一位饱经风霜的老人,在向我们娓娓道来那些不为人知的往事。我被那些关于政治斗争、民族冲突的章节深深吸引,它们展现了历史的复杂性与残酷性,也让我对“和平”这个词有了更深刻的理解。那些政治家们的权谋斗争,那些民族主义的思潮涌动,都如同一张张无形的大网,将这座城市笼罩其中。我仿佛看到了那些在历史的十字路口徘徊的人们,他们被时代的洪流裹挟着,做出了各自的选择,而这些选择,又共同塑造了这座城市的命运。作者没有简单地评判谁对谁错,而是以一种更加宏大的视角,展现了历史的必然与偶然。尤其是关于第一次世界大战的开端,那种紧张的氛围,那种一触即发的态势,都被作者描绘得淋漓尽致。我感觉自己置身于那个历史性的时刻,感受到了那种即将到来的巨变带来的不安与期待。同时,书中对文化融合与冲突的描写也十分精彩,不同宗教、不同民族在这里交汇,既带来了丰富的文化遗产,也埋下了潜在的冲突隐患。这种多元共存与内在张力,是萨拉热窝独特魅力的来源,也是它命运多舛的根源。这本书让我认识到,历史从来都不是单一的叙事,而是无数个个体命运交织而成的复杂图景。

评分这本书带给我的震撼,远不止于对历史事件的了解。它更像是一面镜子,照出了人性的光辉与阴暗。作者笔下的萨拉热窝,在不同的年代,呈现出不同的面貌。我看到了繁荣昌盛的时期,人们安居乐业,文化艺术蓬勃发展;也看到了战火纷飞的年代,城市满目疮痍,人民饱受苦难。最让我难以忘怀的是书中对普通人在战争中的生存状态的描写,那些在艰难困苦中依然保持着尊严与善良的人们,他们的故事,比任何宏大的历史叙事都更能触动人心。我看到了那些在炮火中坚守家园的母亲,看到了那些在饥饿中分享食物的孩子,看到了那些在绝望中互相扶持的朋友。这些平凡而伟大的生命,在历史的洪流中留下了最动人的印记。作者并没有回避战争的残酷,但也没有沉溺于悲伤,而是通过这些个体故事,传递出一种对生命的敬畏和对希望的坚守。我从中学习到,即使在最艰难的环境下,人性中最美好的品质也能够闪耀出璀璨的光芒。这本书让我更加理解“活着”本身的意义,也让我对那些经历过苦难的民族和城市,多了一份同情与敬意。它提醒我,历史的意义,最终还是要落脚到对每一个个体生命的关怀上。

评分从这本书中,我不仅读到了历史,更读到了关于“记忆”和“遗忘”的深刻探讨。作者似乎在试图唤醒那些被时间掩埋的记忆,让那些曾经发生过的故事,再次在我们的心中鲜活起来。我被那些关于战争创伤和历史伤疤的章节所触动,它们提醒我们,历史的教训不容遗忘,而对过去的铭记,是为了更好地走向未来。书中对于历史事件的处理,并没有简单的说教,而是通过那些鲜活的人物故事,让我们去感受和体会。我看到有人在努力修复被战争破坏的建筑,有人在整理散落在各处的历史文献,有人在向年轻一代讲述那些尘封的往事。这种对历史的尊重和传承,让我深感敬佩。同时,我也看到了人们在面对痛苦的过去时,所经历的挣扎与和解。如何在战争的阴影下重新找回生活的勇气,如何在仇恨与复仇的漩涡中保持理智与善良,这些都是书中探讨的重要议题。这本书让我明白,历史的意义,并不仅仅在于记录事件本身,更在于它能够如何影响我们对当下和未来的认知。它是一种持续的对话,一种不间断的自我审视。

评分这本书带给我的,是一种全新的历史阅读体验。作者的叙事手法非常独特,他不像传统史书那样严肃刻板,而是用一种更加文学化的笔触,将历史的厚重感与故事的趣味性完美结合。我被那些充满传奇色彩的事件和人物所吸引,它们仿佛是从古老的传说中走出来的一样,鲜活而富有生命力。我看到了政治家的权谋斗争,看到了艺术家们的才华横溢,看到了普通人的坚韧与智慧。书中对历史事件的解读,也充满了深刻的洞察力,它没有简单地将事件孤立开来,而是将它们置于更宏大的历史背景下,展现了它们之间的关联性和因果性。我尤其喜欢书中关于文化传承的描写,即使在战乱时期,人们也努力保护和传承着自己的文化遗产,这种对文化的热爱,是民族精神的重要体现。这本书让我认识到,历史并不是一段段孤立的片段,而是一个有机整体,每一个事件,每一个人物,都在其中扮演着重要的角色。它是一本需要用心去感受和体会的书,而回报,则是对历史更深层次的理解和对人性的更深刻的洞察。

评分我一直对那些能够跨越时间、连接不同世代的故事充满好奇,而这本书恰好满足了我的这份好奇。作者以一种非常细腻和深情的方式,讲述了萨拉热窝百年来的变迁,仿佛在为我们梳理一条连接过去与现在的时光隧道。我被书中关于家庭、爱情、友谊的故事所打动,这些永恒的主题,在战火与动荡中依然闪耀着温暖的光芒。我看到父母对子女的深沉的爱,恋人之间炽热的感情,朋友之间患难与共的情谊。这些情感,是任何历史事件都无法磨灭的,它们构成了我们之所以为人的最根本的基石。书中对历史事件的描绘,并没有脱离对人性的关注,即使是在最艰难的时刻,人们也努力维系着彼此之间的情感连接,寻找着生活的意义和希望。我尤其欣赏作者对那些被历史洪流所淹没的普通人的关注,他们的故事,或许没有被载入史册,但却构成了历史最真实的肌理。这本书让我明白,历史的真正价值,在于它能够唤醒我们内心深处的情感共鸣,让我们看到,在不同的时代,人们所追求的,所感受的,其实是相似的。

评分这本书给我的感觉,就像是在一个尘封已久的老阁楼里,慢慢翻阅一本古老的相册,每一张照片后面,都藏着一个故事,一段人生。作者的写作风格非常独特,他擅长将宏大的历史背景与细腻的个人情感巧妙地融合在一起。我印象最深刻的是书中关于萨拉热窝围城战的描写,那种绝望与抗争,那种对和平的渴望,都写得极其感人。我仿佛能够身临其境地感受到被围困城市的压抑与恐惧,也能体会到那些在枪林弹雨中生存下来的人们的坚韧与勇气。作者没有回避战争的残酷,但他更侧重于描绘人们在绝境中的人性光辉,比如那些冒着生命危险运送物资的人们,那些在废墟中相互鼓励的邻居,那些在炮火声中依然坚持教学的老师。这些故事,让我看到了在最黑暗的时刻,人性的美好是如何闪耀的。此外,书中对战后重建的描述也让我看到了希望。即使满目疮痍,人们依然没有放弃重建家园的决心,这种不屈不挠的精神,是萨拉热窝之所以成为萨拉热窝的重要原因。这本书让我认识到,历史的进程,是由无数个普通人的选择和行动所共同推动的,而他们的精神力量,往往比任何政治宣言都更加强大。

评分这本书让我有一种置身于萨拉热窝街头的错觉。作者的文字极具画面感,他能够用简练而精准的笔触,勾勒出这座城市的独特气质。我仿佛能看到那些古老的清真寺和教堂并肩而立,能听到市场上此起彼伏的叫卖声,能闻到空气中弥漫的咖啡香和烤肉味。这种身临其境的体验,让我对萨拉热窝这座城市产生了浓厚的兴趣。书中对不同历史时期的社会变迁的描绘,也让我对欧洲的现代化进程有了更深的理解。从咖啡馆里的思想启蒙,到工业革命带来的社会变革,再到两次世界大战对城市的影响,这些宏大的历史进程,都被作者用一种非常生活化的方式呈现出来,让我能够从中看到普通人在时代变迁中的命运起伏。我尤其喜欢书中关于文化冲突与融合的描写,不同文明的碰撞,既带来了挑战,也催生了新的文化形态。萨拉热窝正是这样一个多元文化交融的缩影,它的历史,就是一部关于文化对话与冲突的生动教材。这本书让我认识到,历史的魅力,不仅在于那些宏大的事件,更在于它能够如何渗透到每一个普通人的生活之中,塑造他们的命运与情感。

评分读完这本书,我感觉自己的视野被极大地拓展了。作者用一种非常生动且充满人文关怀的方式,带领我穿越了萨拉热窝的百年时光。我被那些关于音乐、艺术、文学的章节深深吸引,它们展现了这座城市独特的文化底蕴和艺术魅力。我仿佛能听到咖啡馆里悠扬的音乐,能看到画廊里色彩斑斓的画作,能感受到知识分子们在思想碰撞中的火花。即使在战乱时期,艺术的光芒也从未熄灭,反而成为了人们精神上的慰藉和力量的源泉。这种对艺术的坚持,是对生命的热爱,也是对未来的希望。书中对不同时代社会风貌的细致描摹,也让我对欧洲近现代社会的发展有了更深的认识。从奥匈帝国的统治,到社会主义时期的变迁,再到后来的分裂与重建,这些宏大的历史事件,都被作者用一种非常贴近生活化的方式呈现出来,让我这个历史领域的门外汉也能理解并产生共鸣。我尤其喜欢作者对那些历史细节的捕捉,比如人们的穿着打扮、饮食习惯、生活方式,这些看似微不足道的细节,却构成了那个时代的真实肌理,让历史变得触手可及。这本书让我明白,历史的魅力,不仅在于宏大的叙事,更在于那些隐藏在日常生活中的点点滴滴。

评分这本书,我拿到手的时候,就被它沉甸甸的分量和古朴的封面深深吸引了。封面上那张泛黄的老照片,模糊却又充满故事感,仿佛将我瞬间拉回了那个遥远而又充满传奇色彩的城市——萨拉热窝。初读之下,我便被作者细腻的笔触所打动,那些陈述仿佛是亲历者在耳边低语,描绘着这座城市百年的沧桑巨变。从历史的洪流中,我看到了它的兴衰起伏,感受到了它在时代浪潮中的坚韧与不屈。作者似乎有着一种神奇的魔力,能够将那些早已逝去的岁月重新唤醒,让我们这些生活在现代社会的人,能够如此真切地触摸到历史的脉搏。我尤其喜欢作者对人物的刻画,那些生活在不同时代、不同背景下的普通人,他们的喜怒哀乐,他们的爱恨情仇,都跃然纸上,鲜活得如同就在我们身边。那些关于战争的描绘,没有血腥的渲染,却充满了无尽的悲伤和人性的反思,让人在阅读中不禁掩卷沉思。我仿佛能听到枪炮声在耳边回响,能感受到硝烟弥漫的气息,更能体会到那些在战火中失去亲人、失去家园的人们的绝望与挣扎。然而,即使在最黑暗的时刻,这座城市也从未放弃希望,总有那么一些人,在废墟中寻找光明,在绝望中孕育新生。这种顽强的生命力,是这本书给我最深刻的印象。这本书不只是一部历史的记录,更是一部关于人性的深刻探讨,它让我思考,在历史的长河中,我们应该如何铭记,如何前行。

评分过去的萨拉热窝:1座城市3个民族3种信仰,100年内发生3次战争,因为民族问题而互相伤害,犯下了各种滔天罪行; 今天的萨拉热窝:“不管你身在哪里,最重要的是你把对方将人看!”这里开始不在注重你是哪个民族,你是什么信仰,西方基督文明和伊斯兰文明同处一城,成为世界文明十字路口; 本书非常有价值的反思:作者作为日本人,从塞尔维亚民族主义者类比日本民族主义者,也倡导过去因民族主义犯下的罪行应该得到惩罚和谴责!这是一本阅读起来最畅快的日本作家的译本,为翻译点赞!

评分萨拉热窝很远,但民族主义很近。

评分萨拉热窝很远,但民族主义很近。

评分比起介绍历史,更想传达正确平等的历史观。一星扣在内容啰嗦。

评分100年的事,20世纪所谓文明的动荡从这里开始也没有在这里落幕,动荡没有结束。隐匿的情绪或者政治随时可以穿透你灵活的膝盖和华丽的客厅。历史的闹剧为现实生活的人们留下了种种标签。拒绝平庸的恶,撕下标签站立着的人们,才拥有和平的未来。日本记者写的萨拉热窝百年简史。小书,两天读完。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有