具体描述

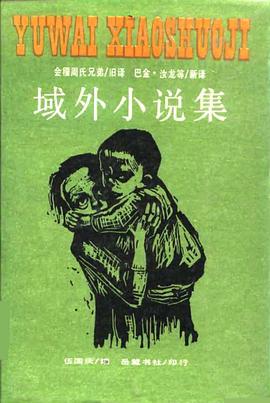

《十月》是苏联“同路人作家雅各武莱夫描写十月革命时期莫斯科起义的小说,作于一九二三年。鲁迅于一九九年初开始翻译,次年夏末译毕。至一九三三年二月备上海神州国光社出版,列为《现代文艺丛书》(鲁迅编)之鲁迅认为,《十月》算是雅各武莱夫的代表作品,表示了当时进步的观念形态。但其中的人物,没有一个是铁的意志的革命家;亚庚临时加入,大半因为好玩,而小说后半大大的展开了他母亲在旧房子里的无可挽救的哀惨,这些处所,要令人记起安特莱夫(L. Andreev)的《老屋》来。此外,小说以加入白军和终于彷徨着的青年(伊凡及华西理)的主观视角讲述十月革命的巷战情形,显示着电影式的结构和一种新的描写手法,虽然临末的几句光明之词,并不足以掩盖通篇阴郁的绝望的氛围。

作者简介

A.雅各武莱夫(1886-1953),苏联小说家。生于油漆匠家庭。十月革命前开始文学创作,作品题材多样。曾参加“谢拉皮翁兄弟"文学团体。著有中篇小说《自由民》《十月》《错误》,长篇小说《人和沙漠》《胜利者》《田野里的火光》等。

目录信息

一莫斯科闹了起来/

二布尔乔亚已经哑门了三在街头相遇/

四万国旅馆附近的战斗/五在普列思那/

六亚庚/

七亚庚之死/

八“噩梦”/

九母亲的痛苦/

一可怕的夜/

两个儿子

一二再见!/

一三“爱国者”/

一四士官候补生之谈/一五广场上的战斗/

一六尼启德门边的战斗/七退却/

一八加里斯涅珂夫之死/一九炮火下的克里姆林二孤立无援/

二缴械/

二二怎么办呢?/

二三母觅其子/

二四要获得真的自由/二五亚庚在哪里?/

二六回想起来/

二七谁是对的?/

二八错了!/

后记/

· · · · · · (收起)

读后感

鲁迅译的《十月》很短,一天就能读完。作者主要写了十月革命中街巷的战争的场景,读完之后唯一的感触就是:战争太恐怖了。作者在叙述的时候非常冷静,枪声、尸体、鲜血,这些恐怖的场景在作者的笔下跟日常生活里的灯泡、桌椅一样平常,这种冷静赋予了小说本身一种巨大的恐怖感...

评分鲁迅译的《十月》很短,一天就能读完。作者主要写了十月革命中街巷的战争的场景,读完之后唯一的感触就是:战争太恐怖了。作者在叙述的时候非常冷静,枪声、尸体、鲜血,这些恐怖的场景在作者的笔下跟日常生活里的灯泡、桌椅一样平常,这种冷静赋予了小说本身一种巨大的恐怖感...

评分鲁迅译的《十月》很短,一天就能读完。作者主要写了十月革命中街巷的战争的场景,读完之后唯一的感触就是:战争太恐怖了。作者在叙述的时候非常冷静,枪声、尸体、鲜血,这些恐怖的场景在作者的笔下跟日常生活里的灯泡、桌椅一样平常,这种冷静赋予了小说本身一种巨大的恐怖感...

评分鲁迅译的《十月》很短,一天就能读完。作者主要写了十月革命中街巷的战争的场景,读完之后唯一的感触就是:战争太恐怖了。作者在叙述的时候非常冷静,枪声、尸体、鲜血,这些恐怖的场景在作者的笔下跟日常生活里的灯泡、桌椅一样平常,这种冷静赋予了小说本身一种巨大的恐怖感...

评分鲁迅译的《十月》很短,一天就能读完。作者主要写了十月革命中街巷的战争的场景,读完之后唯一的感触就是:战争太恐怖了。作者在叙述的时候非常冷静,枪声、尸体、鲜血,这些恐怖的场景在作者的笔下跟日常生活里的灯泡、桌椅一样平常,这种冷静赋予了小说本身一种巨大的恐怖感...

用户评价

我必须说,《十月》这本书带给我的冲击是缓慢而持久的。它不像那种情节跌宕起伏、让人心跳加速的推理小说,也不是那种浪漫爱情故事,它更像是一种氛围的营造,一种情绪的铺陈。作者的文字有一种独特的韵律感,读起来非常舒服,但同时又充满了力量。我尤其喜欢它对环境的描写,那些秋天的景象,那些细微的气味,都仿佛被赋予了生命,能够直接触动我的感官。这本书让我重新审视了“时间”这个概念。它不是一个线性的、不可逆转的流逝,而是一种循环,一种在记忆和现实之间不断穿梭的体验。书中的某些段落,我反复读了很多遍,每一次都有新的体会。我发现自己会不自觉地将书中的情境与自己的人生经历联系起来,思考那些曾经的错过,那些未曾说出口的话。作者并没有强迫你去接受某种观点,而是通过一个个生动的故事,让你自己去感受,去思考。这是一种非常高级的写作方式,它尊重读者的独立思考能力。

评分《十月》这本书,带给我的感受是一种复杂而微妙的混合体。它不是那种读完会让你拍案叫绝的书,也不是那种让你捧腹大笑的书,它更像是一杯温润的茶,需要你静下心来,慢慢品味。作者的文字非常干净,没有过多的修饰,却充满了力量。我喜欢它对人物内心世界的挖掘,那种细微的情感变化,那种难以言说的孤独,都被刻画得淋漓尽致。阅读《十月》的过程,让我对“情感”有了更深的理解。它不是一种单一的状态,而是一种多层次、多维度的体验。书中的某些情节,虽然看似平淡,却能引发我内心深处的共鸣。我尤其欣赏作者在处理“失去”和“获得”关系时的独特视角。它让我明白,生命中的许多失去,或许正是另一种形式的获得。这本书没有给我一个明确的结局,但它却给了我一个继续前行的动力。

评分当我翻开《十月》这本书时,我并没有预设任何期待,只是被那种沉静的气质所吸引。然而,这本书却给了我远超预期的体验。作者的语言非常精炼,却充满了画面感。每一个词语都仿佛经过了千锤百炼,恰到好处地表达了作者想要传达的情感。我喜欢它那种不疾不徐的叙事节奏,让我在阅读时能够充分地沉浸其中,细细品味每一个字句。书中的人物,虽然我可能无法完全理解他们的选择,但我却能感受到他们内心深处的挣扎和渴望。作者并没有简单地将他们定义为“好人”或“坏人”,而是展现了他们作为普通人的复杂性。这种真实感让我觉得非常触动。我尤其欣赏作者对“过去”和“现在”关系的探讨,那种时间的交织,那种记忆的碎片,都被巧妙地融入到故事中。读完《十月》,我感到一种淡淡的忧伤,但也有一种对生命更深刻的理解。

评分《十月》这本书,怎么说呢,它给了我一种置身事外又似乎身临其境的奇妙感觉。我并不是那种会立刻被情节吸引,然后一口气读完的读者,相反,我更喜欢在阅读时时不时地停顿一下,让那些文字在脑海中回荡。作者的笔触很特别,不是那种直白的叙述,而是充满了留白和暗示。很多时候,你以为自己明白了什么,但再往后看,又会发现新的解读空间。这种 ambiguity(模糊性)反而让我更加着迷,因为我仿佛成为了书中那个主动的探索者,而不是被动接受信息的观众。书中的人物塑造非常立体,没有绝对的好人或坏人,每个人都有自己的挣扎和无奈。我特别欣赏作者在描绘人物内心世界时的深度,那种细微的情感变化,那种难以启齿的渴望,都被捕捉得淋漓尽致。读《十月》的过程,就像是在和一群鲜活的人交朋友,你逐渐了解他们,理解他们,甚至为他们感到心疼。这本书让我意识到,生活从来都不是非黑即白的,每个人都在自己的轨道上努力前行,也都有各自的伤痕。它没有给我一个明确的答案,但它提出了很多值得我深思的问题。

评分《十月》这本书,给我留下最深刻印象的是它那种不动声色的力量。它不是那种大张旗鼓地宣扬某种理念的书,而是通过细腻的笔触,在不经意间触动你内心最柔软的地方。我常常会因为书中某个简单的场景,某个对话的细节而产生强烈的共鸣。作者对于人物心理的把握非常到位,那种细微的情感波动,那种隐藏在平静外表下的暗流涌动,都被刻画得入木三分。读《十月》的过程,更像是一种精神上的浸润,让我放慢了思考的脚步,去感受那些被日常琐事淹没的情感。我特别喜欢书中的留白,作者并没有把所有的事情都解释清楚,而是给读者留下了广阔的想象空间。这反而让我觉得这本书更有魅力,因为我可以根据自己的理解去填充那些空白。它不是那种读完就忘的书,而是会让你在很多年后,依然能够回想起其中的某个片段,某个场景,并且从中获得新的启示。

评分《十月》这本书,给我带来的不仅仅是阅读的乐趣,更是一种心灵的洗礼。作者的文字如同拥有魔力一般,能够轻易地将我带入书中那个独特的时空。我不是那种追求情节曲折的读者,我更看重的是文字所营造出的氛围和情感共鸣。这本书在这方面做得非常出色。我喜欢它对细节的极致追求,那些看似微不足道的描绘,却能勾勒出鲜活的人物形象和生动的场景。阅读《十月》的过程,让我重新审视了自己的生活,思考了那些被我忽略的情感和意义。书中的某些段落,我读了不止一遍,每一次都能从中获得新的感悟。我尤其喜欢作者在处理人物关系时那种 nuanced(微妙)的笔触,没有激烈的冲突,也没有刻意的煽情,但却能在平淡的叙述中触动人心。它让我明白,生活中的许多情感,并非轰轰烈烈,而是藏在细微之处,需要用心去体会。

评分《十月》这本书,给我带来了非常独特的阅读体验。它不是那种一上来就抓住你眼球的书,而是需要你慢慢地去体会,去感受。作者的文字非常有力量,虽然看似平静,却能在不经意间触动你内心深处的某个角落。我喜欢它对“孤独”和“陪伴”的描绘,那种在人群中却感到孤独,那种在最无助时却寻得一丝温暖,都让我觉得非常真实。阅读《十月》的过程,更像是在进行一次心灵的对话。作者提出的问题,虽然没有直接的答案,却能引导我进行更深入的思考。我发现自己在阅读过程中,会不自觉地反思自己的过往,审视自己的选择。书中的某些片段,我反复读了很多遍,每一次都能从中获得新的感悟。它让我明白,生活中的许多答案,并不在于别人告诉你什么,而在于你自己去探索和发现。

评分不得不说,《十月》这本书真的给了我很多惊喜。从封面的设计到文字的编排,都透露出一种与众不同的气质。作者的笔触非常细腻,就像一位技艺精湛的画师,用文字描绘出一幅幅动人的画面。我尤其喜欢它对“时间”和“记忆”的探讨,那种过去与现在的交织,那种美好与伤感的融合,都让我觉得非常真实。阅读《十月》的过程,更像是在进行一次心灵的旅行,我跟着作者的文字,去感受那些被遗忘的角落,去探寻那些被忽略的情感。书中的人物,虽然我无法完全理解他们的选择,但我却能感受到他们身上那种属于普通人的温度。我尤其欣赏作者在处理人与人之间关系时的那种克制和内敛。没有激烈的言语,没有夸张的动作,但却能在细微之处展现出人性的复杂和温暖。这本书没有给我一个明确的答案,但它却引发了我更深入的思考。

评分这本《十月》真是一场意想不到的旅程。刚拿到它的时候,我被封面那种深邃的蓝色和若隐若现的月光吸引了,感觉里面一定藏着很多故事。翻开第一页,作者的文字就如同涓涓细流般淌入心田,没有那种铺天盖地的震撼,却有着一种娓娓道来的温柔。我发现自己很快就沉浸在了那个特别的“十月”里,感受着秋风的萧瑟,也品味着内心深处某种难以言说的情绪。书中对细节的描绘尤其让我印象深刻,比如阳光透过树叶洒落的斑驳光影,又比如某个角色不经意间流露出的一个眼神,都仿佛被作者一一捕捉,再用细腻的笔触勾勒出来。阅读的过程中,我常常会停下来,反复咀嚼那些描绘,试图从中找到更多隐藏的含义,或者只是单纯地享受那种被文字包围的宁静。它不是那种会让你一口气读完的“快餐文学”,更像是一杯醇厚的老酒,需要慢慢品味,才能体会到其独特的韵味。每一次翻阅,似乎都能发现新的惊喜,新的角度去理解书中的人物和情节。我尤其喜欢作者对于时间流逝的描绘,那种淡淡的忧伤和对过往的眷恋,都让人产生强烈的共鸣。总的来说,《十月》给我带来的不仅仅是阅读的乐趣,更是一种对生活、对情感的深度思考。

评分坦白说,《十月》这本书的阅读体验非常独特。它不像市面上许多畅销书那样,试图用强烈的戏剧冲突来抓住读者的眼球,而是以一种更加内敛、更加深沉的方式,慢慢地渗透到读者的内心。作者的文字功底非常深厚,每一句话都仿佛经过了精心的雕琢,充满了艺术感。我尤其喜欢它对“等待”和“希望”的描绘,那种在迷茫中寻找方向的坚持,那种在黑暗中闪烁的光芒,都让我深受感动。读《十月》的过程,更像是在进行一次心灵的对话。作者提出的问题,虽然没有直接的答案,却能引导我进行更深入的思考。我发现自己在阅读过程中,会不自觉地反思自己的过往,审视自己的选择。这本书没有给我一个明确的结局,但它却给了我一个思考的起点。它让我明白,生活中的许多答案,并不在于别人告诉你什么,而在于你自己去探索和发现。

评分很短的小说,描写战争里的年轻人。后记当序看,被翻译的理由是“同路人文学”。可能从日语转译的缘故,很多地方读起来很不顺畅,词句不太能理解,也没能习惯俄国人的名字,断断续续读对不上之前的印象,修修补补地读,总之很慢。对于革命,青年人总把战争想得过于简单和有趣如亚庚,或是迷茫如伊凡最后失去了自己的信念。母亲的直觉总是如此的准确,放之四海而皆准。“一切“同路人”,也并非同走了若干路程之后,就从此永远全数在半空中翱翔的,在社会主义底建设的中途,一定要发生离合变化”说来好像也的确这样。

评分很短的小说,描写战争里的年轻人。后记当序看,被翻译的理由是“同路人文学”。可能从日语转译的缘故,很多地方读起来很不顺畅,词句不太能理解,也没能习惯俄国人的名字,断断续续读对不上之前的印象,修修补补地读,总之很慢。对于革命,青年人总把战争想得过于简单和有趣如亚庚,或是迷茫如伊凡最后失去了自己的信念。母亲的直觉总是如此的准确,放之四海而皆准。“一切“同路人”,也并非同走了若干路程之后,就从此永远全数在半空中翱翔的,在社会主义底建设的中途,一定要发生离合变化”说来好像也的确这样。

评分很短的小说,描写战争里的年轻人。后记当序看,被翻译的理由是“同路人文学”。可能从日语转译的缘故,很多地方读起来很不顺畅,词句不太能理解,也没能习惯俄国人的名字,断断续续读对不上之前的印象,修修补补地读,总之很慢。对于革命,青年人总把战争想得过于简单和有趣如亚庚,或是迷茫如伊凡最后失去了自己的信念。母亲的直觉总是如此的准确,放之四海而皆准。“一切“同路人”,也并非同走了若干路程之后,就从此永远全数在半空中翱翔的,在社会主义底建设的中途,一定要发生离合变化”说来好像也的确这样。

评分鲁迅共读书目,内容不很感兴趣,看的比较潦草。鲁迅当时翻译这篇小说可能也是现实因素的考量,一方面俄国革命走在中国之前,此外就像如译后记中所提及,介绍“同路人文学”。就所描写的十月革命过程,过程持续时间比较短,而参与的人也并不是深思熟虑以后参与的。青少年对于政治的理解并不充分,他们对于自己为什么要打仗,以及可能会牺牲生命没有充分的思想准备,而在革命队伍中,这样的人不在少数。往大了看是一场战役的胜负,是重要的标志性历史事件,往小了看,是一个个破碎的家庭,这就是革命呵。鲁迅的译文始终看不惯,太古了,查了一下什么是“浮浪人”,流浪儿……

评分潦草翻过,从华西理、亚庚、伊凡等青年视角描述红军白军巷战。相较文学,而更具政治化倾向的小说,也正是“同路者小说”译介缘由所在。内容题材些许压迫、生涩、无趣。从被动、迷茫、无知的参与折射青年,或大多数人的愚昧,引出对更深刻思想性的探讨。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有