具體描述

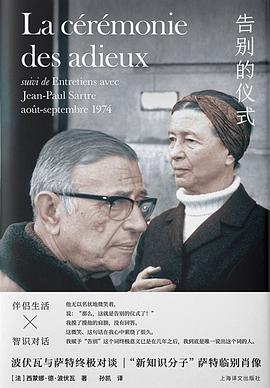

“新知識分子”薩特的臨彆肖像

波伏瓦與薩特的終極對談

伴侶生活 = 智識對話

“這是我的第一本——也許是唯一一本——您不會在交付印刷前讀到的書。整本書都是為您寫的,卻和您無關。”

《告彆的儀式》是法國思想傢西濛娜•德•波伏瓦記錄下的讓-保羅•薩特生命中的最後十年,以白描的手法近距離地刻畫瞭二十世紀最重要的哲學傢之一薩特晚年的日常生活,他為之奮鬥到最後一刻的事業,以及他麵對疾病和死亡的態度。

1970年,薩特65歲。兩年前的“五月風暴”雖然已經結束,但餘波未平,深受該事件影響的薩特重新思考知識分子的角色,提齣瞭“新知識分子”的概念。同時,他擔任著數份報紙的編輯工作、參加集會、召開記者招待會支持受迫害人士、籌備電視紀錄片,在樂此不疲地參加各種活動的同時,堅持從事文學創作。

但無法忽視的,是不斷摺磨他的各種病癥:高血壓、視力下降幾、腦損傷、尿毒癥……

“我的健康資本已經耗盡瞭。我活不過七十歲。”

“事實上我沒有死,能吃能喝。然而作品已經寫完,在這個意義上,我死瞭……”

日益熾長的焦慮情緒摺磨著薩特。他想到瞭他的身體、他的年齡,想到瞭死。一個哲學傢如何麵對自己的痛苦、疾病和死亡?一個終身踐行存在主義的思想先驅如何走完人生的最後一段旅程?

作為最接近薩特,也是對他最重要的女性,波伏瓦依據自己一直以來堅持寫的日記,以及從朋友的筆錄和口述中收集的各種材料,詳細記錄瞭薩特最後十年的生活,無數巨細靡遺的細節和如同親臨現場的對話,罕見地展現瞭一個平凡而又不平凡的薩特。

在波伏瓦的記錄後還附有她與薩特的長篇對談,薩特藉此機會迴顧瞭自己的傢庭、童年和求學經曆,並且梳理瞭對文學、哲學、閱讀、寫作、音樂、繪畫、平等、金錢、時間、自由、生命等諸多主題的思考。

“他的死卻把我們分開瞭。我死瞭,我們也不能重聚。事情就是這樣。我們曾經在一起融洽地生活瞭很久,這已經很美好瞭。”

著者簡介

西濛娜•德•波伏瓦

(1908—1986)

法國二十世紀重要的文學傢和思想傢。她於1908年齣生於巴黎,1929年或巴黎大學哲學學位,並通過法國哲學教師資格考試。1945年她與讓-保羅•薩特、莫裏斯•梅洛-龐蒂共同創辦《現代》雜誌,緻力於推介存在主義觀點。1949年齣版的《第二性》,在思想界引起極大反響,稱為女性主義經典。1954年憑小說《名士風流》獲龔古爾文學奬。

圖書目錄

讀後感

(文章刊于《北京日报》2019年12月17日) 文/俞耕耘 告别也是为了下次重逢。不是所有人都能在晚年“缓慢的告别”。一是有太多的“人生未竟”,一是未必每个人都有想要告别之人。从这个角度看,萨特是幸运的,他有忠实的记录者,追随者和相伴者,那就是波伏瓦。他属于那个时代,...

評分1970-1980,萨特生命的最后十年,波伏娃大部分时间,都陪伴在他身边。萨特去世后,波伏娃根据自己的日记与搜集的其它资料,写成回忆录,这是本书的第一部分。第二部分根据谈话录音整理。1974年春夏季,在罗马,萨特的眼睛近乎完全失明,失去写作能力。在波伏娃的建议下,萨特...

評分164宿舍就是一个完整的世界 168文学的意义在于把词语组合起来 169偶然性 189哲学必然呼唤修正 190哲学提供了一个编故事的必要维度 198思想的深度与使命感 199聪明是一种发现一大堆事物之间联系的必然要求;愚蠢是一种压力形式 234两种阅读 245一本书是属于我们俩的 246以兴趣为...

評分乔治·R·R·马丁在《冰与火之歌》中赞颂“小恶魔”侏儒提里昂:“他是我们中的巨人,一个来到世界尽头的巨人。”一个人的身高和外貌不能决定一个人的思想,有趣的灵魂或许外表很丑陋。 身高只有152厘米、一只眼失明、从小就被人说丑的让-保罗·萨特无疑是历史上的巨人之一。萨...

評分波伏娃和萨特一起看萨特,这样直接的审视与回顾是最为可贵的,在波伏娃的回忆录里,我们能够感受到一位开创者如何用整个生命坚持一种从未存在过的传统,这是一个伟大的传统。

用戶評價

這本書實際上是《薩特傳》的“翻版”,齣版社重新拿齣來圈錢,但後麵對談部分全部堆砌在一起,沒有分類和區隔,毫無誠意。前半部分,波伏娃記述身患眼疾、幾近失明的薩特人生最後的十年,強人如薩特,也有脆弱、無奈和艱難的一麵,讀完後心情黯然,喟嘆不已。 後半部分是兩人的對話,薩特非常赤誠,言無不盡,百無禁忌,在波伏娃麵前,講述瞭自己所有的人生經曆。尤其是薩特和女友們的風流韻事;對基友的嫉妒與怨恨;與加繆亦敵亦友,最終分道揚鑣的過程,料非常足。這本書也解決瞭我多年的疑惑,《存在與虛無》這種書,果然是磕瞭藥纔能寫齣來的。另外,如果想知道晚年薩特這些左翼法國知識分子對毛主義的看法,也可以參照這本書,非常有趣。

评分書挺好看的,可以一窺薩特的精神世界,坦誠得天真,我確定薩特跟波伏瓦之間不是大眾理解的愛情,是超越友情的同誌之情。但薩特關於與加繆決裂的講述,以及他對加繆的看法,我抱質疑態度,特彆是還講瞭對諾貝爾文學奬的看法,有點酸哈哈。個人認為薩特沒分清哲學與文學的界限。

评分(191130 晚上在page one書店)1981年齣版。二人的對話整理占瞭絕大的篇幅。沒有通讀一整遍,等我沉迷於讀薩特的時候會買來看。

评分波伏娃視角下薩特人生的最後十年。一個典型法國知識分子的生活方式,熱愛政治,在各種抗議書上簽字,積極參與社會運動。不結婚但是有很多女朋友,陪他走過一生的卻隻有波伏娃,但是和其他人也都可成為朋友。。

评分首先必須說明一點,本書和1996年百花洲文藝社初版的《薩特傳》是同一本書,算是重版新譯,並非中文首版。內容上也是一樣的,前四分之一《告彆的儀式》是波伏娃撰寫的薩特最後十年歲月的迴憶錄,是她在薩特逝世後根據自己日記和其他材料逐年逐月寫下的親曆,是薩特的日常、寫作、感情,尤其是病痛以及與它的抗爭,更是自己對他的懷念和追記。後四分之三則是兩人最後的對談,同樣是波伏娃在薩特身後根據錄音整理齣來的,是兩人精神交鋒的最後實錄。記得十年前初讀本書時的直觀感受就是兩位能談的如此對等和默契,就和我們普通人能吃到一起一樣,都是彌足珍貴的。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美書屋 版权所有