具体描述

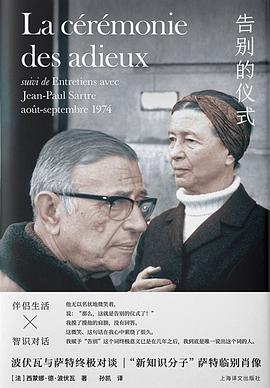

“新知识分子”萨特的临别肖像

波伏瓦与萨特的终极对谈

伴侣生活 = 智识对话

“这是我的第一本——也许是唯一一本——您不会在交付印刷前读到的书。整本书都是为您写的,却和您无关。”

《告别的仪式》是法国思想家西蒙娜•德•波伏瓦记录下的让-保罗•萨特生命中的最后十年,以白描的手法近距离地刻画了二十世纪最重要的哲学家之一萨特晚年的日常生活,他为之奋斗到最后一刻的事业,以及他面对疾病和死亡的态度。

1970年,萨特65岁。两年前的“五月风暴”虽然已经结束,但余波未平,深受该事件影响的萨特重新思考知识分子的角色,提出了“新知识分子”的概念。同时,他担任着数份报纸的编辑工作、参加集会、召开记者招待会支持受迫害人士、筹备电视纪录片,在乐此不疲地参加各种活动的同时,坚持从事文学创作。

但无法忽视的,是不断折磨他的各种病症:高血压、视力下降几、脑损伤、尿毒症……

“我的健康资本已经耗尽了。我活不过七十岁。”

“事实上我没有死,能吃能喝。然而作品已经写完,在这个意义上,我死了……”

日益炽长的焦虑情绪折磨着萨特。他想到了他的身体、他的年龄,想到了死。一个哲学家如何面对自己的痛苦、疾病和死亡?一个终身践行存在主义的思想先驱如何走完人生的最后一段旅程?

作为最接近萨特,也是对他最重要的女性,波伏瓦依据自己一直以来坚持写的日记,以及从朋友的笔录和口述中收集的各种材料,详细记录了萨特最后十年的生活,无数巨细靡遗的细节和如同亲临现场的对话,罕见地展现了一个平凡而又不平凡的萨特。

在波伏瓦的记录后还附有她与萨特的长篇对谈,萨特借此机会回顾了自己的家庭、童年和求学经历,并且梳理了对文学、哲学、阅读、写作、音乐、绘画、平等、金钱、时间、自由、生命等诸多主题的思考。

“他的死却把我们分开了。我死了,我们也不能重聚。事情就是这样。我们曾经在一起融洽地生活了很久,这已经很美好了。”

作者简介

西蒙娜•德•波伏瓦

(1908—1986)

法国二十世纪重要的文学家和思想家。她于1908年出生于巴黎,1929年或巴黎大学哲学学位,并通过法国哲学教师资格考试。1945年她与让-保罗•萨特、莫里斯•梅洛-庞蒂共同创办《现代》杂志,致力于推介存在主义观点。1949年出版的《第二性》,在思想界引起极大反响,称为女性主义经典。1954年凭小说《名士风流》获龚古尔文学奖。

目录信息

读后感

这场告别,西蒙娜·德·波伏瓦独自完成。她决定写一本书,这是唯一一本,萨特无法在交付印刷前读到的书。“整本书都是为您写的,却和您无关。”波伏瓦说。 《告别的仪式》出版于1981年。就在一年之前,1980年4月,让-保罗·萨特病逝。 萨特久病多年,波伏瓦早就做好准备,随时...

评分2004年中秋节,也就是八年前的一个下午,我在一家旧书店里淘书,得到了一本《萨特传》,著者是西蒙娜·德·波伏娃。实际上,这是一本新书,我之所以说它是新书,是因为十余册一包的防潮纸包装还没有拆封。大概是书库里库存的处置,或者是书店的退货吧。总之,他们孤零零的被扔...

评分1970-1980,萨特生命的最后十年,波伏娃大部分时间,都陪伴在他身边。萨特去世后,波伏娃根据自己的日记与搜集的其它资料,写成回忆录,这是本书的第一部分。第二部分根据谈话录音整理。1974年春夏季,在罗马,萨特的眼睛近乎完全失明,失去写作能力。在波伏娃的建议下,萨特...

评分1973年 萨特在暮年疾病缠身的时候,依然保持清醒睿智的状态。这也许是知识分子在面对衰老时与常人的不同之处,以客观平静的状态对待这一切,依旧希望在工作中、在政治生活中发挥作用。以冷静的语调谈疾病,谈内心深处的脆弱,还有不愿面对时的倔强。这是人类高级的智识面对生命...

评分和伴侣告别该用一种什么样的形式?很少有人会去想或者去做这样一件事情,无论对谁来说,伴侣日渐衰弱的最后几年时光里,无论是对自己还是对方来说,这都会是一个充满着沉痛和哀伤的过程。 但是我想,如果这种告别有一个“仪式”的话,最好的方式大概就是与之交谈,用语言,用思...

用户评价

这部作品读来,仿佛经历了一场漫长而幽深的旅行,它没有地图,只有直觉的指引。作者构建了一个异常细腻的世界观,每一个场景都像是用油彩精心描摹的,色彩浓郁到仿佛能触摸到画布上的纹理。我尤其欣赏那些看似不经意的细节,比如光线穿过窗棂投下的斑驳影子,或是某个角色不经意间抚摸旧物的动作,这些微小的元素汇聚起来,形成了一种强大的情绪张力,让人在阅读过程中屏住呼吸,生怕惊扰了那份脆弱的美感。叙事节奏的处理也十分高明,它时而舒缓,如同夏日午后慵懒的微风,让人沉浸在对日常琐碎的体悟中;时而又陡然加速,如同山洪暴发,将人物推向无法回避的命运交叉口。阅读体验是一种持续的“等待”,你总觉得有什么重要的事情即将来临,却又难以捉摸其确切的形态,这种悬而不发的张力,是作者叙事功力最直接的体现。读完后,心中留下的是一片宽广而略带萧瑟的空旷感,需要时间去慢慢消化和回味。

评分我得说,这本书的语言风格极其冷峻,像一把打磨得锃亮的冰锥,直刺人心最柔软的部位。作者似乎对人类情感的复杂性有着近乎病态的敏锐捕捉,他笔下的人物,没有绝对的好与坏,只有在特定境遇下被逼至绝境的选择。这种对人性的深刻剖析,使得故事的推进充满了宿命般的悲剧色彩。我欣赏它毫不回避地展现了生活中的那些“丑陋”与“荒谬”,没有丝毫的粉饰太平,甚至带着一种近乎残忍的坦诚。更令人称道的是,尽管主题沉重,但文字本身却保持着一种令人惊叹的凝练与精准,每一个动词、每一个形容词都恰如其分,绝不多余。读它,更像是在解剖一具复杂的生命体,需要极大的专注力,去辨认那些隐藏在表象之下的逻辑和纹理。读完后,我花了好一阵子才从那种强烈的代入感中抽离出来,感觉灵魂都被精细地梳理了一遍。

评分从文学美学的角度来看,这部作品的意象运用达到了一个令人叹服的高度。作者似乎从古老的寓言和现代的潜意识中汲取了灵感,创造出了一系列既陌生又熟悉的象征符号。例如,某种特定的天气现象、一种特定的气味,或者一种反复出现的几何图形,它们反复出现,每一次都携带着新的层次和含义,引导着读者的思考不断深化。这种意象的堆叠,使得文本具有了超越具体情节的哲学深度。它不再仅仅讲述一个故事,而是在探讨一些宏大而永恒的命题,关于存在、虚无、选择与代价。我常常停下来,仅仅是为了品味某一个段落的密度,那种文字与意境完美契合的瞬间,让人感受到文学作为一种表达媒介的极致力量。这部书,无疑是近年来难得一见的,具有高度文学自觉性的作品。

评分我最欣赏这本书的“呼吸感”。这里的“呼吸感”指的是它在处理人物内心冲突时所展现出的那种张弛有度的节奏感。它没有急于给出答案,而是耐心地让矛盾在人物的言行中缓慢地、自然地发酵和演变。你可以清晰地感受到人物内心的挣扎——那种想说却说不出口的窒息感,以及试图逃离却又被某种无形力量拉回的宿命感。作者对“沉默”的描绘尤为精妙,很多时候,人物之间最关键的对话,恰恰发生在他们相对无言的时刻,所有的重量都压在了眼神的交汇和姿态的微小变化上。这种对非语言交流的细致捕捉,让人物形象无比立体和真实,仿佛他们就坐在你的对面,活生生地经历着内心的风暴。读完之后,你会有一种奇怪的感觉,仿佛自己刚刚参与了一场漫长而严肃的“会谈”,虽然很多问题依然悬而未决,但整个过程却是无比充实和具有价值的。

评分这本书的结构处理,简直是叙事艺术的一次大胆实验。它不是线性的,更像是一个由无数碎片拼凑而成的万花筒,你需要自己去努力寻找其中的关联和意义。这种打破常规的叙事手法,初读时可能会让人感到困惑,甚至有些许挫败感,但一旦你接受了作者设定的游戏规则,便会发现其中蕴含的巨大魅力。每一个章节的跳跃和视角的切换,都像是在迷雾中突然点亮的一盏灯,照亮了故事的一个侧面,随即又被新的迷雾笼罩。这种“碎片化”的叙事,恰恰完美地呼应了主题中关于记忆的不可靠性和时间的主观性。它强迫读者从被动接受信息,转变为主动参与意义的建构,使得阅读过程充满了智力上的挑战和乐趣。这绝不是一本可以“放松”时阅读的书,它需要你全身心的投入和高度的联想能力,但回报绝对是丰厚的。

评分十一年的流水账

评分书挺好看的,可以一窥萨特的精神世界,坦诚得天真,我确定萨特跟波伏瓦之间不是大众理解的爱情,是超越友情的同志之情。但萨特关于与加缪决裂的讲述,以及他对加缪的看法,我抱质疑态度,特别是还讲了对诺贝尔文学奖的看法,有点酸哈哈。个人认为萨特没分清哲学与文学的界限。

评分读完发现我对萨特真的没有那么多好奇。

评分先说个人偏好,不很喜欢萨特和阿伦特,甚至他们的关系也谈不上欣赏。不过,说起来,流行文化对于他们的理解,无论赞美还是批判,其实很多也是莫名其妙。两人真实的关系如何?他们又如何看待自身以及时代?这本书至少在思想层面提供不少现场感。两人的交流和对谈,可以看到一些是思想的交锋,个人觉得谈文学和文学的部分还不错。

评分大约17、8年前,第一次在爸妈的书架上读了「萨特传」,而后不停地在寻找和读懂他的路上越走越远。那时候还不清楚什么是哲学,也闹不懂什么是存在主义。记得最清楚的就是他自己与自己用文字争论,辩解和证实三大理论,太有趣了。之后,从他的文字里,知道了尼采、加缪、海德格尔......看到了「死无葬身之地」、「魔鬼与上帝」...... 再后来,对加缪的偏爱,让我越来越读不下去萨特了。 前几日无意中买到这本书,看了几十页之后,才惊觉原来这就是少时读过的「萨特传」。读了一半,发现当初喜欢的老头现在再看已没那么可爱了,可是文字煽动性还是那么强大。波伏娃果然是他最忠实的追随者,就算争论喋喋不休从未停止,但字里行间充满了自由。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有